□ 張玉蘭

□ 張玉蘭

榮縣東興鎮(zhèn)老君壩村密林里,隱藏著一條約一公里長的古道,黃漿石鋪砌的石道,曲折婉轉(zhuǎn),蹄印點(diǎn)點(diǎn),扒開古道上的雜草,依稀可見斑駁的歷史痕跡。這就是久負(fù)盛名的榮州鹽運(yùn)茶馬古道。

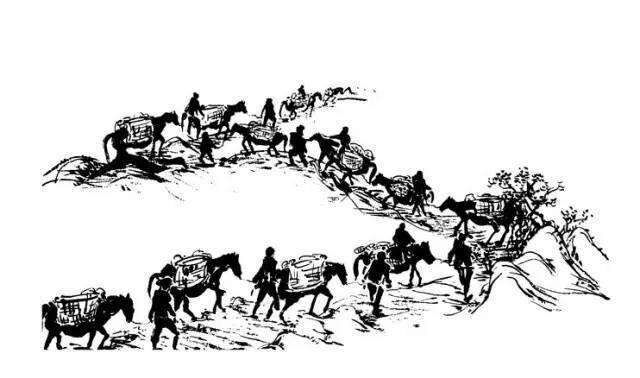

從牛角山下的小石門出發(fā),沿著獅子崖下的公路走不了多遠(yuǎn),便進(jìn)山走上了茶馬古道,走在這條不長的古道上,猶如走在一段悠長的歲月中。這是一段保存得比較完整的古道,是全國各地眾多茶馬古道中一條微不足道的古道,但它卻是千年榮州繁榮的歷史見證。明清時(shí)期榮州茶葉、食鹽正是通過這條古道輸往成都,再中轉(zhuǎn)到全國各地。數(shù)百年來,一隊(duì)又一隊(duì)的鹽運(yùn)人,或是趕著馬,或是肩挑背馱,從榮州城出發(fā),長長的隊(duì)伍一路上攀爬崇山峻嶺、穿越峽谷急流,風(fēng)餐露宿,馬不停蹄,奔向異鄉(xiāng)……回蕩在山間清脆的馬鈴聲應(yīng)和著林間鳥兒的婉轉(zhuǎn)啼鳴,給長途跋涉的人們憑添了許多的情趣,讓辛苦的路途不再枯燥。

追隨馬幫的腳步,行路幾分鐘,一塊寫有“茶馬古道”的石碑赫然立在路邊,石碑雖是現(xiàn)代藝術(shù)的產(chǎn)物,但石碑上的文字卻讓我看到了一個(gè)富足的榮州。駐足石碑前,石碑上刻字隱約可見,上面刻著:自古榮山谷間茶種不一,色香味俱佳,遂成貢品運(yùn)往陜西“長安”,沿途漸成“茶馬古道”。榮州大公井的貢鹽也從此北運(yùn),遂稱“鹽馬古道”。三國時(shí)諸葛亮率軍南征經(jīng)過于此,又稱“鐵山道”。透過這些文字,可見這條古鹽道在當(dāng)時(shí)發(fā)揮了巨大的作用,榮州特產(chǎn)茶葉、貢鹽能名揚(yáng)天下,這條鹽馬古道功不可沒。

沿著被歲月侵蝕的石板路繼續(xù)前行,就來到了一條依山而建的石梯路,一邊是絕壁,一邊是懸崖,絕壁上巨石怪巖跌宕起伏,懸崖下大樹高木盤根錯(cuò)節(jié)。自然造化之奇之怪,是萬千人力所不及的,但在懸崖之上筑路,卻是先人們對(duì)自然的挑戰(zhàn)。在路旁有一石室,石室依山而建,室內(nèi)三面石壁自然天成,最外側(cè)的石墻由石條壘成,石門上左側(cè)依稀可見“慈云法雨滿乾坤”字樣,右側(cè)卻無法辨認(rèn)。據(jù)說此石屋在鹽運(yùn)發(fā)達(dá)的年代,作為官府在這里征收鹽稅的一個(gè)關(guān)口,隨著鹽運(yùn)的衰落,這里又成了善男信女燒香拜佛的好去處,光光的石壁上,還殘留著佛像的遺跡。

拾級(jí)而下,看到一塊巨石上深深的槽印與另一邊石壁上的槽印相對(duì),據(jù)說這里曾有一道柵門,柵門一關(guān),那些想偷逃鹽稅的人便無路可走。如今柵門已不在,前面的古道也塌陷,但那棵歷經(jīng)滄桑的千年紅豆杉,依舊茂盛,在夕陽下屹立了上千年,鹽運(yùn)路上的風(fēng)云鐫刻在了它的年輪里。

時(shí)光荏苒,彈指一揮間,歷史的硝煙已散盡,昔日的馬蹄已無聲,一切,都成為歷史深處的風(fēng)景、成為遠(yuǎn)去的傳說……

編輯:馬莉莎

0