□ 記者 繆靜

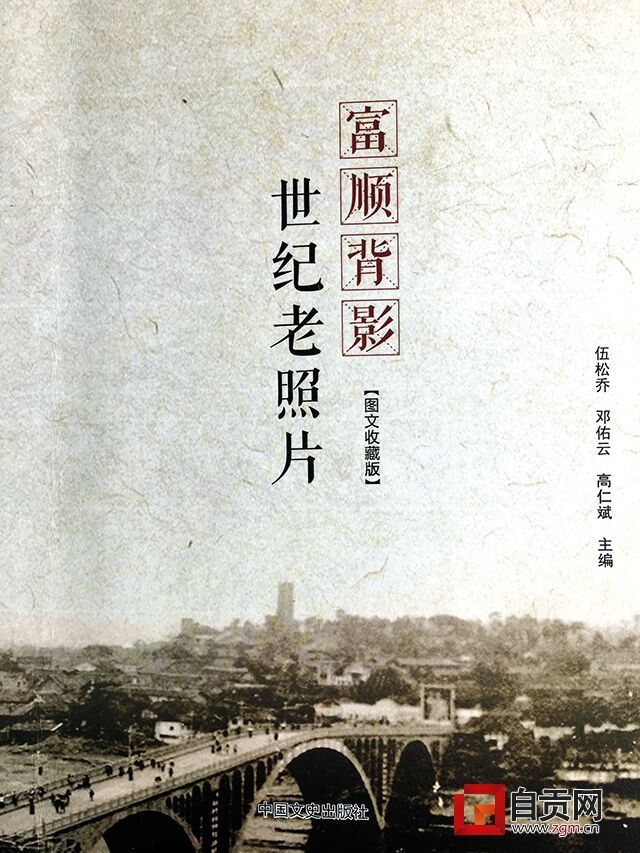

書寫歷史,為城留“志”,有人認(rèn)為沉重,有人認(rèn)為有趣,有人認(rèn)為是一種責(zé)任。在自貢這座歷史文化名城,有不少專家學(xué)者與地方文史愛好者,長(zhǎng)時(shí)間默默地在做一件事,他們充滿好奇地在城市中行走、收納,在老照片、故紙堆里回溯城市曾經(jīng)的模樣。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)代撲面而來,他們依然選擇以書籍為載體記錄城市不同的側(cè)面和歷史脈絡(luò)——《富順背影·世紀(jì)老照片》

歷史圖證留住深沉鄉(xiāng)情

那是一個(gè)冬季的下午,在富順縣富世鎮(zhèn)的家中,鄧佑云在電腦前忙活。“再現(xiàn)歷史,氣包公交車很有代表性。”大量留存富順各時(shí)期老照片的他,自購(gòu)掃描儀,將自己當(dāng)年拍攝的氣包公交車?yán)险掌榷鄰埖灼瑨呙瑁扑]入冊(cè)。

鄧佑云堅(jiān)持已久的這項(xiàng)工作,其實(shí)是縣里醞釀已久的一件文化大事——為真實(shí)再現(xiàn)富順各時(shí)期歷史變化和特點(diǎn),體現(xiàn)“千年古縣”變遷和發(fā)展,此前,富順縣文化系統(tǒng)面向社會(huì)征集富順老照片,由鄧佑云牽頭收集圖片。由伍松喬、鄧佑云和高仁斌擔(dān)任主編的這本《富順背影·世紀(jì)老照片》已正式出版,是富順縣委、縣政府組織編纂的“富順文化系列叢書”的鄉(xiāng)愁代表作之一。

“《富順背影·世紀(jì)老照片》以歷史影像的圖證,構(gòu)筑了別具一格的縣域記憶。每一個(gè)不同年齡、不同經(jīng)歷的人,閱讀這樣一本圖文集,都會(huì)發(fā)生不同的歷史感受。”在年逾八旬的富順人,四川大學(xué)歷史文化學(xué)院教授胡昭曦先生看來,該書的出版,將起到存史、教化、資政的積極作用,尤其可助推愛鄉(xiāng)邦愛祖國(guó)的傳統(tǒng)美德教育。

細(xì)細(xì)翻閱,本書圖文并重,以篇幅不一的文章、詩(shī)歌、短語(yǔ)等,對(duì)若干老照片的背景、情狀、意境進(jìn)行延伸與解讀。這些文字均由富順本土及在外地的當(dāng)代學(xué)者、作家、詩(shī)人群體來完成。

談及這本極具珍藏價(jià)值的“世紀(jì)老照片”,鄧佑云回憶,僅老照片的收集,即達(dá)十年之久。在編采《富順背影·世紀(jì)老照片》的兩年時(shí)間里,讓編輯部成員們感觸最深的是:一代代富順人走過來真不容易,而這一路上的足跡,要留存下來也不容易。老照片已經(jīng)很難很難找到!彈指一揮間,多少記憶、多少老照片已經(jīng)灰飛煙滅,“不存在”的速度讓人震驚。比如:“巴蜀睜眼看世界第一人”的宋育仁,生前拍過不少照片,但如今能夠找到、可以確認(rèn)的僅僅只有民國(guó)《富順縣志》上的一張;三萬(wàn)五千多出川抗戰(zhàn)富順子弟兵,當(dāng)時(shí)的影像,竟然集體“消失”,只能輾轉(zhuǎn)翻拍到幾張高級(jí)將領(lǐng)的遺容……后經(jīng)持續(xù)地公開征集、定向搜尋,數(shù)千張老照片終于浮出水面。而這之后,對(duì)這些照片信息的辨識(shí)、確認(rèn)與篩選,也是一個(gè)復(fù)雜的過程。

為保證《富順背影·世紀(jì)老照片》的嚴(yán)謹(jǐn)和品質(zhì),在正式編輯開始前,該書還做成樣本征求方方面面的意見,據(jù)此再三調(diào)整。最后,400余幅精選的老照片終于穿越歷史,匯聚于此,來到讀者眼前。

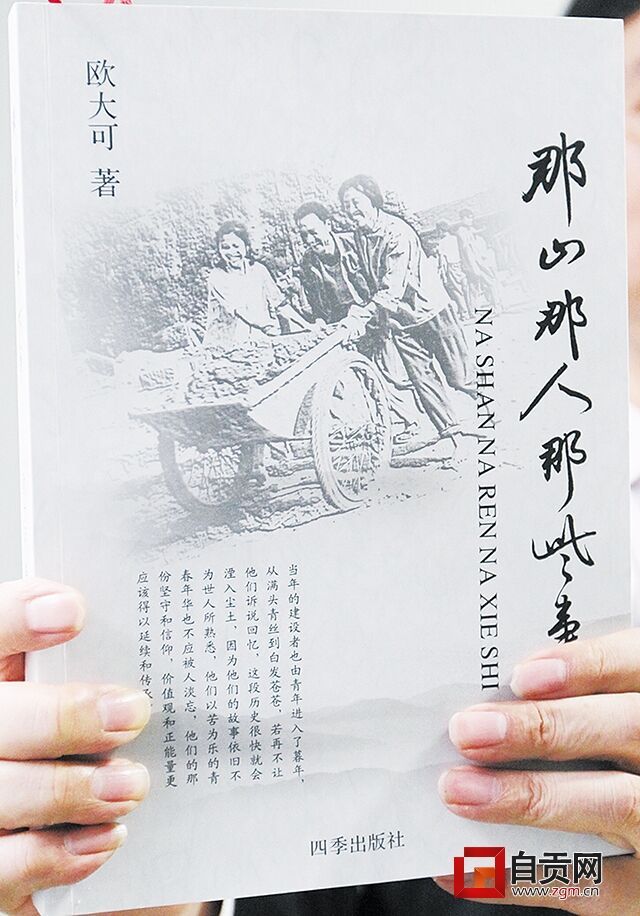

《那山那人那些事》

情懷牽引出的“三線”記憶

一座文峰山,勾起多少人的回憶。有人說,那山,絕不僅僅是自貢高硐人的心理坐標(biāo),還鐫刻和濃縮了“三線建設(shè)”時(shí)期的城市記憶。

青春獻(xiàn)三線,忠魂留異鄉(xiāng)。文峰山上下五十年,三代人的動(dòng)人故事,承載著一種叫“歸宿感”的東西。從2014年11月開始,自貢市作家協(xié)會(huì)會(huì)員、原自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司職工歐大可,開始尋訪200多名離退休干部和職工,用整整一年的時(shí)間,去做了一件他認(rèn)為最有價(jià)值和意義的事情,終于完成我市首部反映三線建設(shè)的紀(jì)實(shí)類文學(xué)作品——《那山那人那些事》。文峰山下,這個(gè)挺立半個(gè)世紀(jì)的“764廠”,首次掀起了一場(chǎng)集體懷舊的風(fēng)潮。

1964年,毛澤東同志在中共中央工作會(huì)議上做出了“集中力量,爭(zhēng)取時(shí)間建設(shè)三線,防備外敵入侵”的戰(zhàn)略決策。要求一線要搬遷,三線、二線要加強(qiáng),以改善我國(guó)工業(yè)布局。那時(shí),冶金部在落實(shí)政策的時(shí)候決定,將湖南株洲“601廠”硬質(zhì)合金生產(chǎn)設(shè)備和相應(yīng)人員一分為二。其間,經(jīng)歷一波三折,“764廠”落戶千年鹽都。

“當(dāng)年,高硐的文峰山就是一座荒山。”白手起家的開拓者們靠“一顆紅心兩只手”在山上山下打根基。在書里,歐大可將記憶中那段激情燃燒歲月重新搬上紙頁(yè)。那些艱苦創(chuàng)業(yè),頑強(qiáng)拼搏的故事,從老人們的口中講述出來,依舊質(zhì)樸,無怨無悔。《一家三代共赴三線》、《再苦也要堅(jiān)持下去》、《來了就要干上一輩子》……一個(gè)又一個(gè)的故事,牽引著親歷者的思緒重回當(dāng)年。正如劉克榮老人在向歐大可回憶講述中說,“(上世紀(jì))70年代完全是咬著牙挺過來的。”

“當(dāng)年的建設(shè)者,已經(jīng)都白發(fā)蒼蒼了。如果再不讓他們?cè)V說回憶,這段歷史很快就會(huì)被淡忘。”身為三線建設(shè)者后代的歐大可告訴記者,自己兩歲時(shí)隨父母來到自貢,親眼目睹了父輩們滿腔熱血,肩挑背扛,艱苦創(chuàng)業(yè),建起了改變中國(guó)鎢業(yè)格局的“764廠”。特別是近幾年,這些為國(guó)家做出貢獻(xiàn)的老同志逐漸凋零,每當(dāng)歐大可看到家屬區(qū)貼出有人離世的訃告,都會(huì)傷感一陣。所以,他決定寫一本書,講講文峰山上下,三代人五十年“家”、“廠”、“人”的故事,通過一個(gè)企業(yè),一座山,一群人的故事,折射出整個(gè)時(shí)代的變遷。

在沒有任何資金幫助的情況下,歐大可開始了采訪寫作。由于許多職工退休后搬離了廠區(qū),分散在各地,尋訪工作量及難度較大,他曾先后五次到成都、龍泉驛等地進(jìn)行尋訪,僅前期收集素材尋訪人數(shù)就達(dá)200多人。加上后期的聽錄音、核實(shí)和寫作,歐大可大半年時(shí)間停止了其他工作,全身心投入到他覺得值得的事情當(dāng)中。

《那山那人那些事》共計(jì)35萬(wàn)字,收錄了340余幅珍貴的歷史圖片,小到一枚印章、一張結(jié)婚證、一個(gè)家庭的普通合影,大到當(dāng)時(shí)最早的一臺(tái)“解放牌”貨車,以及冒險(xiǎn)自建挖防空洞的珍貴鏡頭……鮮為人知的幕后記憶在這本來之不易的書中一一浮出。

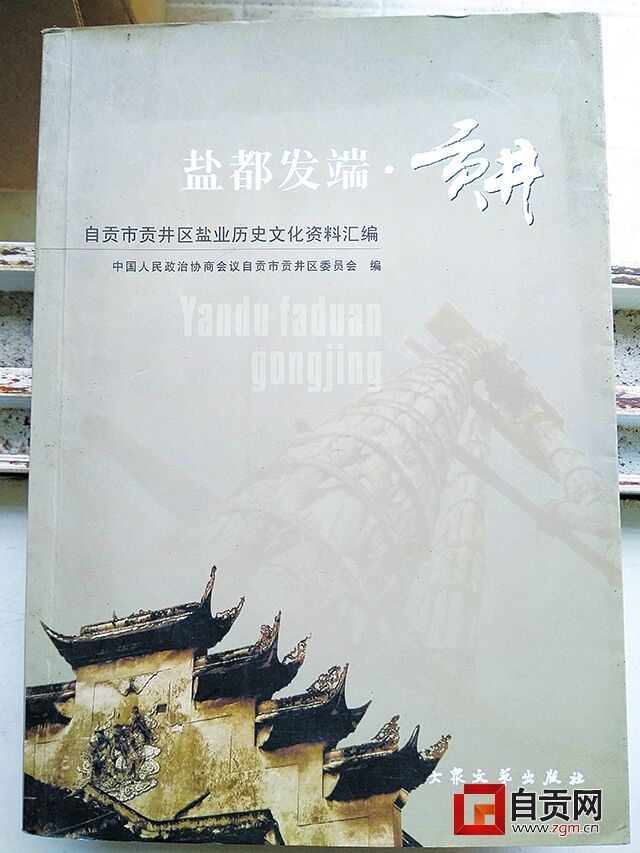

《鹽都發(fā)端·貢井》

彌補(bǔ)歷史檔案文獻(xiàn)之不足

把先輩還原為一個(gè)鮮活的生命,使語(yǔ)焉不詳?shù)拿耖g傳說重見天日,讓塵封已久的歷史還其本來面目并賦予新的意義,是一件十分難做而又不能不做的工作。近年來,貢井區(qū)政協(xié)組織一批政協(xié)委員,潛心收集整理有關(guān)貢井的文化、歷史資料,積累形成了一批極有價(jià)值的文稿,結(jié)集為《鹽都發(fā)端·貢井》。由此,貢井的地域歷史文化得到進(jìn)一步發(fā)掘。

《鹽都發(fā)端·貢井》由“鹽都發(fā)端”、“鹽咸貢井”、“地靈貢井”、“人杰貢井”、“文物貢井”、“詩(shī)韻貢井”六部分組成。她們猶如一串璀璨的珍珠,將貢井的鹽業(yè)歷史、自然景觀、文物古跡、文化精髓、風(fēng)流人物等集納呈現(xiàn)在讀者面前。

翻開洋洋數(shù)十萬(wàn)字的書稿,其史料和可讀性融為一體,筆調(diào)生動(dòng),宛如打開了時(shí)間隧道,引領(lǐng)讀者踏進(jìn)貢井發(fā)展的歷史長(zhǎng)河:那一架架高聳入云的天車,一座座升騰白霧的井灶、一個(gè)個(gè)鮮活的人物、一篇篇引人入勝的故事……如詩(shī),如歌,如畫。認(rèn)真閱讀,細(xì)細(xì)體味,無不使人真切感到,這字里行間充滿的對(duì)貢井一草一木、一磚一瓦的無比摯愛。

近兩千年來,在貢井這片土地上演繹了長(zhǎng)長(zhǎng)的井鹽生產(chǎn)發(fā)展史,存留了豐富的文韻古跡,被有關(guān)專家譽(yù)為井鹽文化的母體,鹽業(yè)歷史文化的活化石。但是,由于自唐以后至民國(guó)中期建區(qū)前,它沒有設(shè)置縣級(jí)行政區(qū)劃,因此長(zhǎng)期以來未能編修史志,一些寶貴的歷史文化資料一直未能得以系統(tǒng)整理。慶幸的是,貢井區(qū)政協(xié)有一批熱心探尋、研究貢井歷史文化的政協(xié)委員和地方文史愛好者,正是他們通過多年深入調(diào)查研究,潛心收集整理,不懈考證,才能將貢井的歷史文化的全貌似以文字和圖片的形式,清晰地展示出來。

《鹽都發(fā)端·貢井》是梳理貢井歷史的一個(gè)階段性成果,也是政協(xié)“以史資政”的一次十分有益的嘗試,它的正式出版發(fā)行,彌補(bǔ)了貢井歷史檔案文獻(xiàn)之不足,也豐富了區(qū)委提出的“文化興區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)涵。

編輯:熊丹

0