自貢網(wǎng)記者 張才/文 葉衛(wèi)東/圖 王朝暉 陳詩遠 余耀/視頻

這位教練名叫王德清,今年已是80高齡的他,堪稱自貢羽毛球運動的“拓荒者”,曾長期擔任自貢市羽毛球隊主教練。退休后再度“出山”,擔任自貢市羽毛球運動協(xié)會首任秘書長,并從事羽毛球教學工作至今。

半個世紀以來,王德清培養(yǎng)了一代又一代優(yōu)秀運動員和職業(yè)教練。在他的影響下,其兒子、兒媳、孫女目前均從事羽毛球教學及群眾性體育工作,“一家三代四教練”被傳為佳話。

1971年,國家體委決定恢復(fù)組建國家羽毛球隊。也就在這一年,從成都體育學院畢業(yè)的王德清,成為了自貢硬質(zhì)合金廠子弟校的一名體育老師。

1974年,自貢硬質(zhì)合金廠子弟校在我市率先成立了業(yè)余羽毛球隊。1976年,以該校校隊為班底的自貢市羽毛球代表隊組建,王德清任球隊教練,同年出征四川省少年羽毛球比賽,最終在19支參賽隊伍中名列第九。

“當時的羽毛球拍是木頭做的、羽毛球是塑料的,打幾下就‘卡’住了。”王德清稱自己上大學時是校排球隊的,當羽毛球教練算是半路出家。他表示當時省內(nèi)球隊大致分三個檔次,長期包攬比賽前兩名的重慶隊和成都隊屬第一檔;有訓練場館、定期開展訓練的地市代表隊為第二檔;只有露天訓練場地、利用周末開展訓練的自貢隊屬于相對較弱的第三檔。

“刮風下雨不能練,太陽大了也不能練,晃眼睛。”王德清頗有感觸地說,當時球隊的唯一一塊訓練場,是緊挨學校教學樓的一塊水泥地,受天氣影響無法練球時,他就帶領(lǐng)隊員在樓道里折返跑,或是跑樓梯練體能。

王德清至今仍然記得重慶隊教練賽后評價自貢隊隊員:身體素質(zhì)和基本功都很好,就是球的線路不夠清晰。王德清嘴上承認,心里卻泛起了苦水:“室外訓練有風,拉不起線路,球打不到位啊……”

既然條件比不上別人,只有花更多時間、流更多的汗水。

球隊主力隊員、王德清的兒子王君記得放學后書包一丟就開練,直到晚自習鈴聲響起才往教室跑;高強度訓練之下,球鞋在水泥地上反復(fù)摩擦,往往一個星期左右就“漏底”了,隊員們買不起新鞋只好找塊膠皮,補上后接著練。但就是在這樣艱苦的磨礪下,隊員們的技術(shù)水平和比賽成績逐漸都有了長足進步。1984年全省少年羽毛球比賽,王德清率隊連克強敵獲得第四名,他記得關(guān)鍵一仗的對手是從未戰(zhàn)勝過的瀘州隊,比賽從早上8點一直打到了下午1點。

“對方有好幾名省預(yù)備隊隊員,有室內(nèi)訓練場,最后還是我們贏了!”回想那一仗,王德清仍然有幾分得意。據(jù)悉,此后相當長一段時期,自貢隊定下的比賽目標都是在省內(nèi)“保四爭三”。

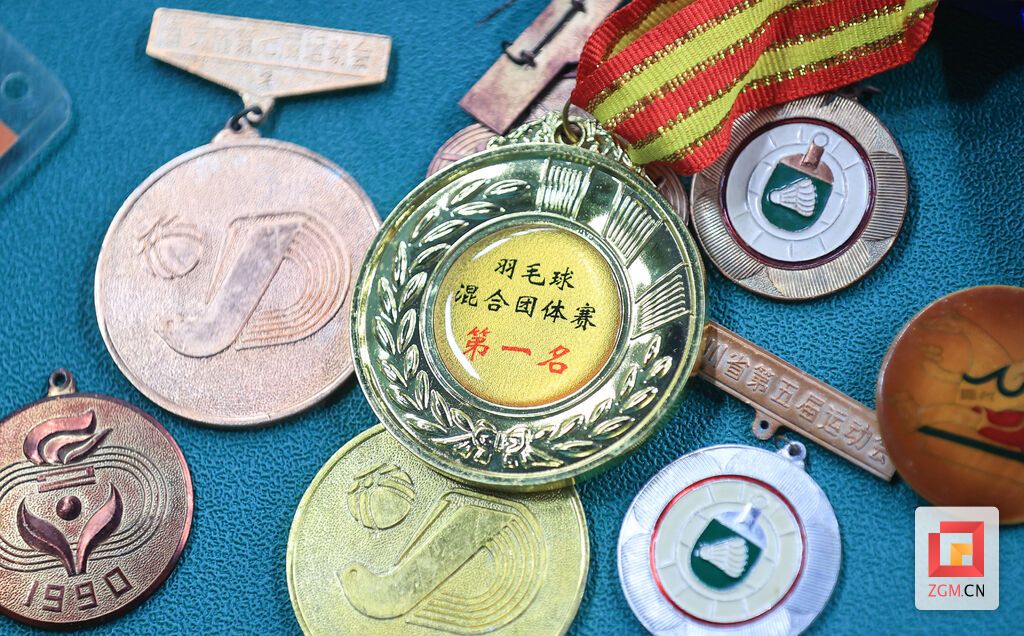

“盡管沒有在全省大賽上得冠軍,但我已經(jīng)很滿足了。”回顧自己近20年率隊經(jīng)歷,王德清環(huán)視眼前的場館不由得感慨:“如果能有現(xiàn)在這樣的條件,成績應(yīng)該還能提一提。”

“我和女兒都是王老師教出來的;我老婆受我的影響也喜歡上了羽毛球,從單位辭職后到球館當一名發(fā)球教練。”從自貢硬質(zhì)合金廠子弟校畢業(yè)的王君,習慣稱父親王德清為“王老師”,在他的記憶里作為教練的父親格外嚴厲。

“就因為我是‘教練’的兒子,就一定要打得比別人好,別人輸球可以,(選拔時)我哪怕只輸一局就要被刷下來。”王君表示,小時候只覺得練球很苦,長大后才發(fā)現(xiàn)沒有一分苦是白吃的,羽毛球和自己已經(jīng)密不可分。

身為國家二級教練員的王君,繼承了父親送給他的《羽毛球教學訓練大綱》,從2009年起便專職從事羽毛球教學。同時,王君的球技也沒有生疏,在2023年舉行的第三十五屆全國中老年羽毛球邀請賽上,他不僅獲得了男子單打(A組)第四名,還和隊友一起獲得了混合雙打(A組)第四名。

王君的女兒、 國家一級運動員王麗丹,4歲半就跟隨爺爺王德清練習羽毛球,上中學時曾先后兩次榮獲四川省青少年羽毛球錦標賽亞軍,并獲得了參加全國青少年羽毛球錦標賽比賽資格。“00后”的她目前在福州從事羽毛球教練工作。

“我們一家三代都在教球,也有一家三代到我們球館練球的。”王君微笑著給記者介紹,羽毛球是一項老少皆宜的體育運動,除強身健體之外,還能幫孩子在對抗中學會正確看待輸贏,此外還有助于預(yù)防近視、頸椎病。

早在5年前,王德清的學生們就為他舉行了一個簡單而隆重的“掛拍儀式”,但閑不住的他又擔任起球館的技術(shù)顧問,每周上兩堂課,有時還會和學生打上一兩局。“想打好羽毛球,先要練好基本功。這好比一座房子的地基,我?guī)退麄兇蚶我稽c,他們就能把房子建得更穩(wěn)、更高!”看著球館中飛舞的羽毛球,王德清眼中依然閃爍著熱愛的光。

編輯:馮方湲

責任編輯:陳繼東

編審:吳山冠

1