國家組織人工關節(jié)集采于2021年9月開標,2022年上半年落地實施。其中,人工膝關節(jié)的平均價格從3.2萬元下降至5000余元,降價超80%。集采結果落地實施兩年來,超50萬患者受益。人工關節(jié)置換手術可以幫助嚴重關節(jié)疾病患者解除痛苦,恢復日常行動能力,大幅提升生活質量。那么,換了新的關節(jié)后,能否像人體原有關節(jié)一樣運用自如?甚至功能更強,成為“鋼鐵俠”?

人體膝關節(jié)結構

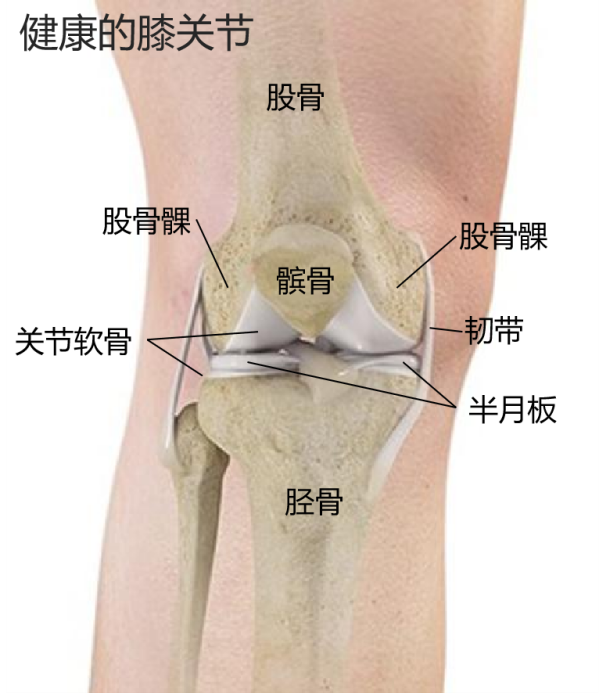

膝關節(jié)是人體最大的承重關節(jié),由骨性結構和軟組織組成。骨性結構形成膝關節(jié)的基本框架,包括股骨髁(大腿骨下端)、脛骨(小腿骨)上端和髕骨(膝蓋骨)三個部分。股骨和脛骨的接觸面(關節(jié)面)覆蓋軟骨,使關節(jié)面變得光滑。軟組織包括半月板(脛骨上端兩塊月牙形軟骨)、韌帶等,發(fā)揮連接、固定、減震、潤滑及保護骨性結構的作用。膝關節(jié)的運動離不開骨性結構和軟組織的協(xié)同。

膝關節(jié)為什么會損傷?

膝關節(jié)損傷包括軟組織損傷和骨性損傷。軟組織損傷可能由創(chuàng)傷、暴力等引起,如籃球、羽毛球運動中常見半月板和韌帶破損、撕裂、斷裂等;也可能由于長期過度磨損導致局部軟組織的慢性炎癥及結構損傷。軟組織損傷多屬于運動醫(yī)學治療范疇,軟組織修復手術相關耗材如帶線錨釘、人工韌帶、半月板修復耗材等也已納入國家組織高值醫(yī)用耗材集采范圍。

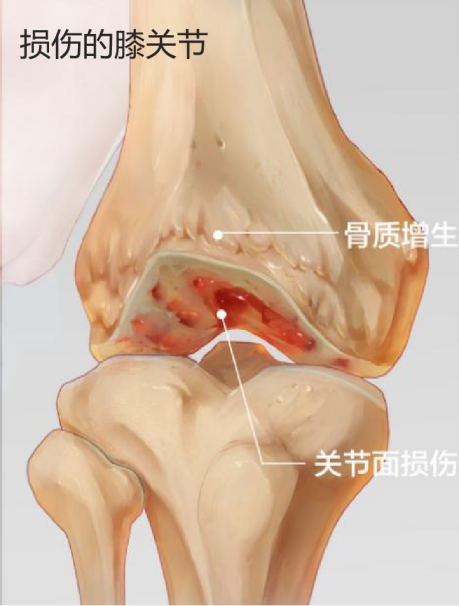

骨性損傷由急性創(chuàng)傷、炎癥、腫瘤、退行性病變等原因造成。骨性損傷常與軟組織損傷相伴,軟組織損傷后,對骨性結構的保護、潤滑、減震作用減弱,導致關節(jié)骨性結構磨損,出現(xiàn)關節(jié)疼痛、炎癥、增生、變形等情形。

膝關節(jié)損傷達到一定程度后,伸屈功能受限,并伴隨長時間反復疼痛,通過康復治療、使用助行工具、藥物、物理治療等方式也無法緩解癥狀,患者活動受限,身心痛苦,生活質量降低。不過不用擔心!還有關節(jié)置換術這個“大招”來解決問題。

膝關節(jié)置換術是什么?

膝關節(jié)置換術,又稱膝關節(jié)表面置換術,就是將關節(jié)表面破損或病變的部分切除,再將同樣厚度的人工關節(jié)假體固定在切除處的表面,代替患病關節(jié),達到緩解關節(jié)疼痛、矯正畸形、恢復關節(jié)功能的目的。

在我國,膝關節(jié)置換術于20世紀80年代起步發(fā)展,已發(fā)展成一個成熟的、常規(guī)的手術技術。絕大多數(shù)置入人體的人工膝關節(jié)壽命都在20年以上。人工膝關節(jié)作為體內(nèi)的“異物”,將在人體內(nèi)長時間放置,你或許會好奇,它如何發(fā)揮作用?是由什么構成的?

人工膝關節(jié)的設計旨在模擬自然關節(jié)的功能,主要包括股骨髁、脛骨墊片、脛骨平臺三部分。股骨髁和脛骨平臺被固定在股骨和脛骨上,代替被除去的骨損傷部分。其材質主要為鉻合金、鈦及鈦合金等,具有耐腐蝕、重量輕、強度高、生物相容性好的特點。脛骨墊片附著于脛骨平臺上,運動時股骨髁與墊片不斷滾動摩擦,墊片承擔半月板減少沖擊和摩擦的作用。脛骨墊片材質為高分子聚乙烯,具有摩擦系數(shù)小、耐磨、抗壓、穩(wěn)定性高等特點。

換了新的關節(jié)后,感覺如何?

一般來說,膝關節(jié)置換術后1-3天即可下床緩慢行走,術后應注意休息、避免劇烈運動,并在醫(yī)生的指導下進行康復訓練。術后以及康復訓練中出現(xiàn)疼痛屬于正常現(xiàn)象,3-6月內(nèi)可逐步恢復。

手術恢復好后,許多患者有“返老還童”的感覺,可進行騎車、行走、游泳等運動,但不鼓勵跑、跳等劇烈運動或長距離行走等。過度的活動與負重,會加速人工關節(jié)的磨損或導致松動,嚴重的可能需要二次修復手術。

一些患者在術后會有些“特殊”感覺,如感到換了關節(jié)的膝蓋發(fā)熱腫脹,尤其康復訓練后更加明顯。這是手術后炎癥引起的,但不是感染,是身體對外來假體的反應或對關節(jié)活動刺激的反應,可通過冰敷緩解。有些患者會有膝關節(jié)麻木或“過電”感,這是由于關節(jié)置換術中,不可避免地將一些末梢神經(jīng)切斷導致的。初始麻木區(qū)約手掌大小,隨著時間推移,異常范圍會逐漸減小,程度減輕直至消失。

總而言之,新的膝關節(jié)替換原有嚴重損傷關節(jié)后,能夠有效解決疼痛和行動不便等困擾。患者日常行動更便捷,提高了生活質量和體驗,生活有了更多可能性。但仍需要遵醫(yī)囑,不能過度活動和負重,不能像“鋼鐵俠”一樣擁有超能力。

我們在日常生活、運動中應關注膝關節(jié)的健康,注意均衡飲食并適當補充鈣元素、控制體重、運動前充分熱身及適度運動、加強肌肉力量等。

編輯:劉汶林

責任編輯:彭彥彰

編審:吳山冠

0