自貢網(wǎng)記者 ?張才/文 ?葉衛(wèi)東/圖

5月25日,南華宮結(jié)束歷時近四年的修繕,再次面向公眾開放。當(dāng)天,自貢市川劇藝術(shù)中心給現(xiàn)場觀眾帶來了川劇折子戲《包公賠情》《打餅》及川劇絕技變臉吐火,讓古建里沉寂近百年的戲臺又熱鬧起來。

南華宮又名嶺南會館,清光緒二十五年(1899年)由廣東鹽商所建,建筑占地面積約3000平方米,是典型的川南民居宗祠建筑,現(xiàn)為省級文物保護(hù)單位。

南華宮內(nèi)主院和側(cè)院分設(shè)大小戲臺各一,和隔巷相對的貴州廟(又稱黔省公館)同為舊時的川劇頂級舞臺,川劇名角均以在此登臺為榮。你方唱罷我登場,相傳南華宮和貴州廟好戲連臺,被形容為“天天有大戲”,其盛況一直延續(xù)到民國。

抗戰(zhàn)時期,貢井大鹽商及社會名流捐資創(chuàng)辦旭川中學(xué)選址南華宮,大殿和廂房分別改作教室與學(xué)生宿舍。抗日戰(zhàn)爭進(jìn)入相持階段,馮玉祥將軍來自貢募捐,曾選擇南華宮作為演講場所。新中國成立后,農(nóng)民分得土地,交糧的積極性很高,南華宮又改為糧倉。若干年后,南華宮里辦起了飼料廠和酒廠。為了方便大卡車進(jìn)出,南華宮門前的臺階被鏟平,原來雕刻有精美花紋的石門改成了金屬卷簾門;院內(nèi)左側(cè)廂房被拆,修起一棟鋼筋混凝土廠房。后因飼料銷路不暢,工廠關(guān)門歇業(yè)。

隨著黨和國家對歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)的重視,貢井區(qū)文物部門提前規(guī)劃布局,2017年率先編制完成南華宮保護(hù)規(guī)劃和維修設(shè)計方案并獲得省文物局審批通過,為南華宮的修繕保護(hù)提供了理論依據(jù),也為南華宮保護(hù)利用打下了堅實基礎(chǔ)。在省市文物局大力支持下,獲批南華宮修繕專項資金共計1115萬元。

2019年,貢井區(qū)文物部門邀請專家學(xué)者反復(fù)查勘現(xiàn)場、開展研討、制定具體施工方案。2020年7月,南華宮修繕保護(hù)工作正式啟動。2021年,貢井區(qū)率先出臺《自貢市貢井區(qū)社會力量參與文物保護(hù)利用實施辦法》,鼓勵和引導(dǎo)社會力量及資本參與歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)利用。2022年7月,全國首座抗日獻(xiàn)金運(yùn)動主題場館——自貢抗日獻(xiàn)金運(yùn)動陳列館在完成修繕的南華宮側(cè)院開館。

“修繕的原則是修舊如舊,從材料到工藝力求最大程度還原歷史。”貢井區(qū)文物管理所特聘專家張自遠(yuǎn)十來歲時曾在南華宮玩耍,見到的是堆積如山的糧食和熱火朝天的勞動場景;40多年后,當(dāng)他作為此次修繕工程的甲方代表進(jìn)入施工現(xiàn)場時,眼前卻是另一番景象。“工程難度之大,超乎想象!”張自遠(yuǎn)說,因為不僅要拆除后期加建建筑、替換糟朽梁架,還要精益求精地修繕文物本體,恢復(fù)建筑原有風(fēng)貌。

據(jù)悉,貢井區(qū)文物管理所對修繕過程進(jìn)行了全程把控,要求工匠們務(wù)必按原材料、原工藝、原結(jié)構(gòu)、原形制進(jìn)行修繕;通過查閱檔案資料、走訪周邊老人,力求文物建筑及構(gòu)件的細(xì)節(jié)做到盡善盡美。例如在恢復(fù)受損的建筑物細(xì)部或構(gòu)件時,就嚴(yán)格按照三步驟實施:先考察周邊同時期、同風(fēng)格建筑;與勘察設(shè)計單位商議討論修復(fù)草案;最后邀請省市文物專家針對問題和細(xì)節(jié)進(jìn)行研討,達(dá)成最終修復(fù)方案。其中恢復(fù)僅存地基的抱廈(位于看臺前方突出部位,相當(dāng)于現(xiàn)代劇場的貴賓廂)和斜照時,就借鑒了西秦會館的相關(guān)構(gòu)件;修復(fù)水池周邊的石雕,則參考了附近夏洞寺的同類型雕塑并經(jīng)過專家研討后由工匠們手工雕刻而成。

灰塑(流行于廣東地區(qū)的一種傳統(tǒng)雕塑藝術(shù))是南華宮的一大特點(diǎn)——位于屋脊之上體量最大的福祿壽三星灰塑高度達(dá)到了5米,歷經(jīng)百年風(fēng)雨而無大的損壞。為了還原灰塑使用的原料,工匠們在發(fā)酵的石灰里加入長絨棉、麻繩纖維、桐油以及磨成漿的酒米,經(jīng)熬煮和反復(fù)捶打而成,其黏合性和柔韌性強(qiáng)于現(xiàn)代水泥。

值得一提的是,灰塑曾經(jīng)是鹽商顯示其財富的象征,上面裝飾的瓷片均來自景德鎮(zhèn)。此次修復(fù)使用的瓷器同樣購自景德鎮(zhèn),由工匠敲碎后鑲嵌而成。

大戲臺修復(fù)是南華宮修繕工程的“重頭戲”。“修復(fù)難點(diǎn)在于還原圍繞戲臺一周的雕花板。”據(jù)張自遠(yuǎn)介紹,原來的大戲臺基本只剩下兩側(cè)的花板。在修復(fù)過程中,戲臺正中花板整組透雕戲劇人物頭部缺失,精通木雕的張自遠(yuǎn)親自上陣,運(yùn)用榫卯結(jié)構(gòu)完成雕刻、鑲嵌、泥金,再現(xiàn)了這一木雕精品的原貌。

記者從貢井區(qū)文物管理所獲悉,南華宮預(yù)計今年年底完成全部修繕工作,其主院將被打造為一個包括川劇曲藝演藝中心和非遺展示體驗基地等在內(nèi)的特色文創(chuàng)綜合體。

除南華宮之外,貢井老街至今仍保存著200余座風(fēng)格各異的明清及民國時期建筑,包括貴州廟、江西廟、陜西廟和陳家祠堂等,自貢井鹽文化、鹽商文化遺存鱗次櫛比,被譽(yù)為“川南明清民居建筑藝術(shù)博物館”。與南華宮齊名的貴州廟的修繕保護(hù)工作,預(yù)計今年8月就會動工。

“更闌靜,夜色哀,月明如水浸樓臺,透出凄風(fēng)一派。梨花落,杏花開,夢繞長安十二街。夜間和露立窗臺,到曉來輾轉(zhuǎn)書齋外,紙兒、筆兒、墨兒、硯兒,件件般般都似君郎在。淚灑空齋,只落得望穿秋水不見一書來。”——《情探》川劇選段。

被譽(yù)為蜀中“五老七賢”之一、“晚清第一詞人”的趙熙(自貢榮縣人)百年前在南華宮觀劇后,改川劇《活捉王魁》為《情探》被傳為佳話,更開創(chuàng)了文人改寫川劇劇本之先河。

自貢市川劇評論協(xié)會會長肖士雄曾撰文考證此事,稱據(jù)大鹽商胡滇怡堂后人胡少權(quán)回憶(其父胡念祖號汝修,與趙熙為兒女親家),光緒二十八年(1902年)堯老(即趙熙)在胡汝修等人陪同下,前往南華宮觀劇。觀后,堯老認(rèn)為老本《活捉王魁》劇中人物形象粗糙,情節(jié)簡單缺乏矛盾沖突,詞語冗贅而少文采。在親友鼓動下,燃燈置美酒香茶,堯老欣然揮筆動手改劇,最終一氣呵成定名為《情探》。

《情探》一劇堪稱劇本文學(xué)化的典范,公演后大獲成功,并作為示范劇本在全川各地戲班演出。此后,趙熙的戲本在川劇中被稱為“趙本”。

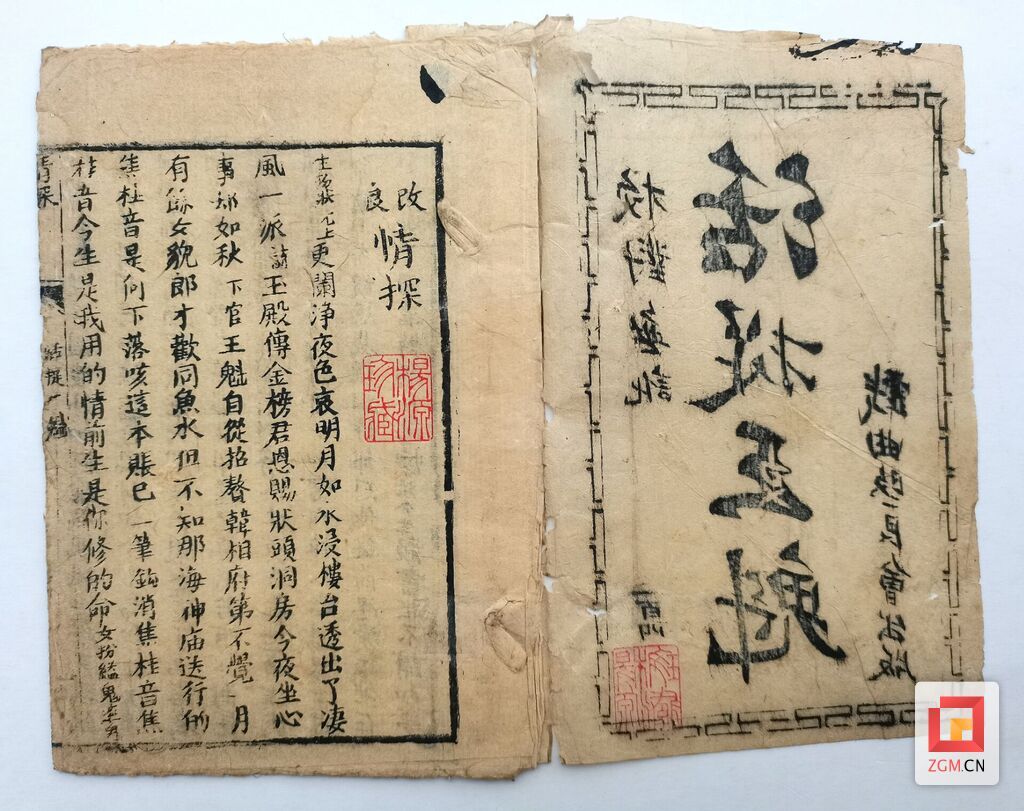

“我這本很可能是當(dāng)時發(fā)往各地戲班的第一批范本,不然就不會‘表里不一’,并在內(nèi)文出現(xiàn)‘改良’二字。” 十多年前,自貢市收藏家協(xié)會副會長、中國鹽文化研究中心特聘研究員楊源,從一大堆古舊的川劇劇本中發(fā)現(xiàn)了《活捉王魁》,打開一看里面的內(nèi)容卻是劇本《情探》并注明“改良”二字。深諳這段歷史的他,認(rèn)為自己收藏的這本“表里不一”的劇本,就是趙熙 “改劇”最好的見證。

趙熙工詩、善書,間亦作畫。他被后人形容為“詩篇援筆立就,風(fēng)調(diào)冠絕一時”“偶撰戲詞,傳播婦孺之口”。川內(nèi)“家有趙翁書,斯人才不俗”一說廣為流傳。一代文豪郭沫若就出自其門下。

百年滄桑,南華宮文脈不絕。重裝“開唱”之后,這座再度融入百姓生活的“藝術(shù)殿堂”,也將在助推文化傳承發(fā)展的進(jìn)程中奏響新樂章。

編輯:馮方湲

責(zé)任編輯:陳繼東

編審:吳山冠

0