自貢網(wǎng)記者 張才/文 葉衛(wèi)東/圖

現(xiàn)代徽章起源于歐洲,作為佩帶者的身份象征或職業(yè)標志,約百年前和千年鹽都發(fā)生交集,并衍生出一個新的收藏門類“井鹽徽章”。

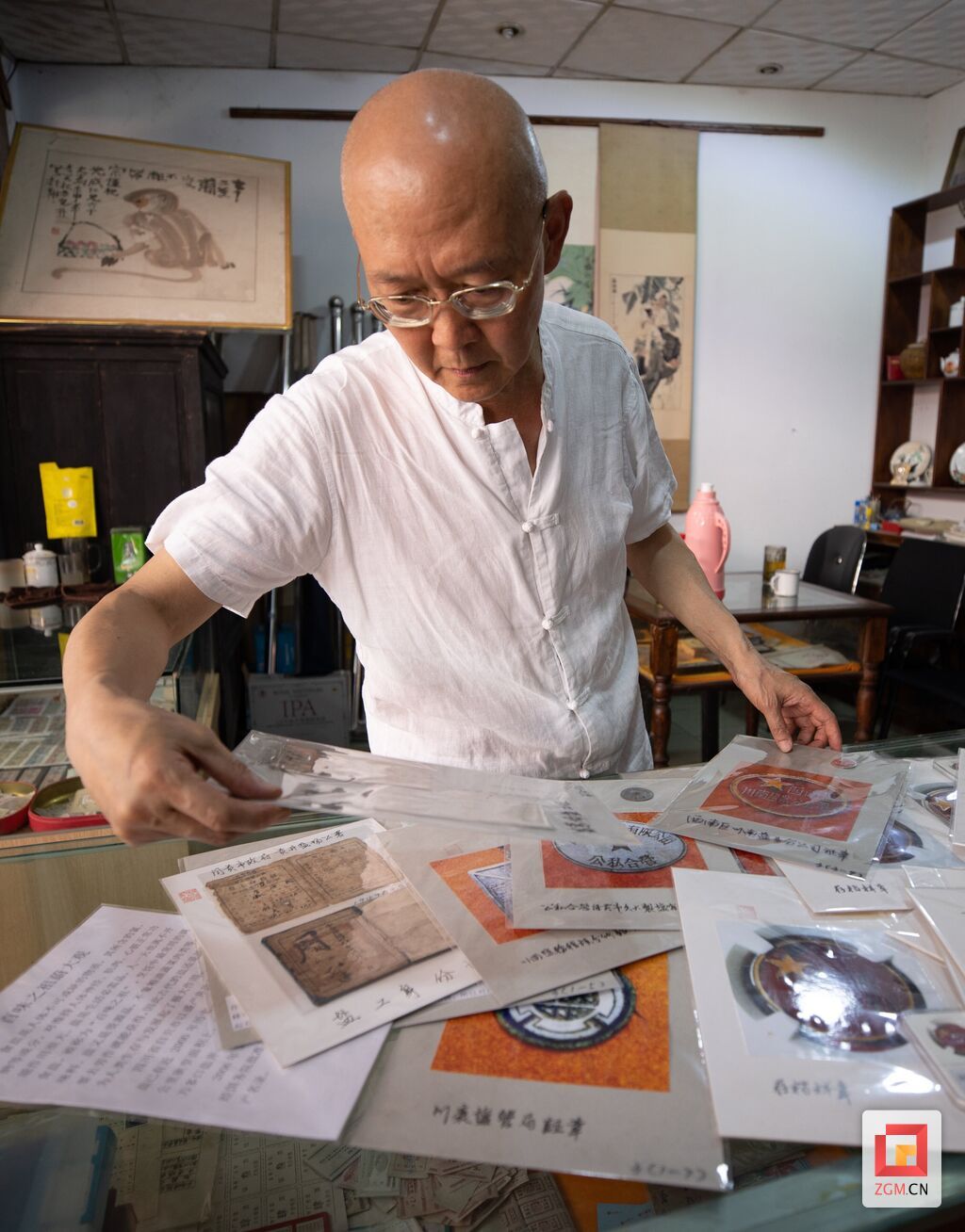

在近日舉行的“自貢市第18屆民間收藏專題”上,一批精品證章成為全場焦點,吸引了眾多收藏愛好者和游客的目光。這批形狀不同、材質各異的證章上承載的信息反映了一個行業(yè)乃至鹽都在近現(xiàn)代史上的變遷。

據(jù)這批證章的主人、自貢市收藏家協(xié)會副會長楊源介紹,此次展出的32件藏品,是他從歷年來收藏的1000余種、28000余件證章中挑選出來的精品,存世量稀少,尤其是其中的“井鹽徽章”彌足珍貴。

透過一件件證章,可以洞見歷史的足跡。

我市富臺山上有數(shù)棟中西合璧的建筑,據(jù)考證為民國時期“川南鹽務稽核分所”歷任協(xié)理(由六國輪流派充)居所,人稱“協(xié)理公館”。抗戰(zhàn)時期,宋氏三姐妹到自貢兒童保育院看望難童和參觀井鹽生產時,便下榻于此。此次收藏展上便有來自“川南鹽務稽核分所”的銀質徽章和銀質鍍金徽章。二者分別由華人擔任的經(jīng)理和洋人擔任的協(xié)理佩戴,由于協(xié)理和經(jīng)理職位均只設一人,加上材質貴重,故在目前收藏市場上還沒有發(fā)現(xiàn)同類藏品。

“從(徽章)不同的材質上,就能看出當時華人和洋人的地位不同。”楊源表示,這兩個徽章正是那段屈辱歷史的見證,讓后人警醒。

引人深思的還有民國時期“財政部四川鹽務管理局”徽章。其顯著特征是在白底藍字的徽章正中,有一個代表自貢井鹽的紅色“鹵”字。據(jù)史載,這個“四川鹽務管理局”存續(xù)時期不足兩年:1937年4月,四川鹽務稽核分所與四川鹽運使署合并為四川鹽務管理局,1939年1月1日,因西康設省,遂改為川康鹽務管理局。

此外,現(xiàn)場還展出了“川東、川西、川南、川北”鹽務管理局成套徽章。由于解放后行政區(qū)劃的調整,該徽章未公開發(fā)行,編號為“0”,目前現(xiàn)世的僅此一套。

特殊證章上承載的信息量巨大,甚至起到了對史料查漏補缺的作用。

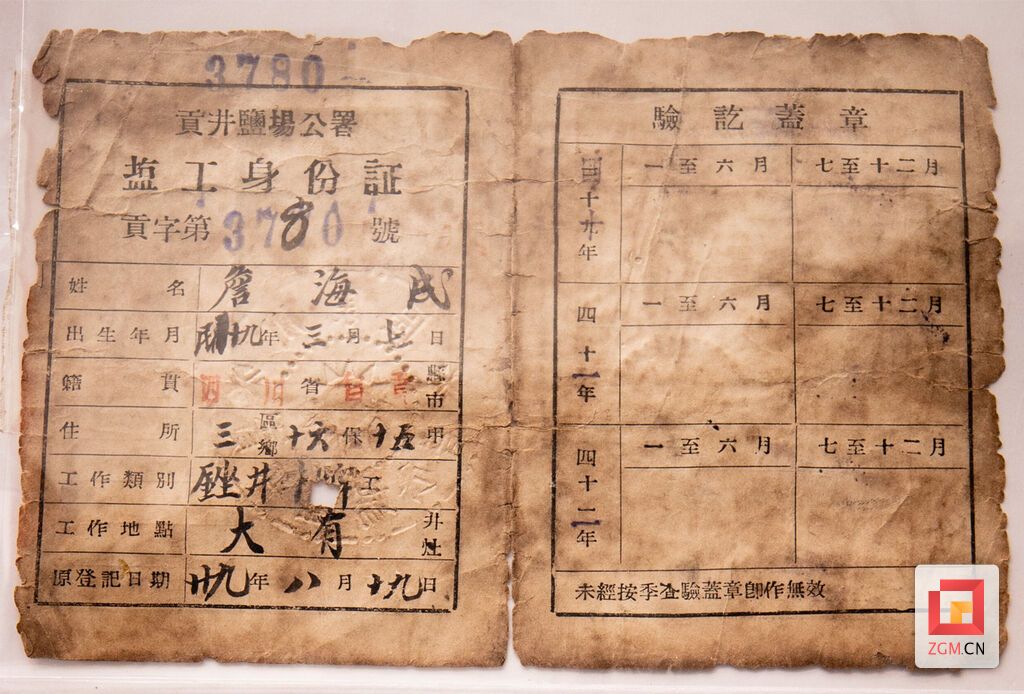

首次在公眾前亮相的“鹽工身份證”上除了注明鹽工姓名、出生年月、籍貫以外,還注明了所屬井口、工作類別,以及場長簽名蓋章,并標注了“以免被強抽簽服役”(俗稱抓壯丁)。

“在‘鹽工身份證’實物出現(xiàn)之前,沒有人見過廬山真面目,甚至不知道它的存在。”楊源表示,抗戰(zhàn)時期為粉粹侵華日軍的“鹽遮斷”,鹽都各界達成了“生產食鹽就是抗戰(zhàn)”的共識,充分說明了食鹽生產的重要性及自貢在抗戰(zhàn)中發(fā)揮的作用。此外,現(xiàn)場展出的“鹽工識字班紀念章”,說明當時就十分注重對鹽工文化素質的培養(yǎng),從另一個方面顯示了鹽工的社會地位。

看似普通的“富榮東場鹽工證章”,則反映了民國四年(1915年)富榮場以土地坡為界劃分為東西兩場,至1943年1月日富榮東場更名為自流井場這段歷史。

現(xiàn)場展示的“川南鹽務學校第一期畢業(yè)紀念章”(1952年),則可能改寫一段歷史。楊源解釋,盡管相關信息還有待考證,但川南鹽務學校很可能就是四川省鹽業(yè)學校的前身。而目前能夠查找的相關資料顯示,四川省鹽業(yè)學校前身為創(chuàng)辦于1958年的自貢市化工學校。

自貢的城市變遷,與鹽化工產業(yè)發(fā)展息息相關。

此次展出的“井鹽徽章”里的多枚數(shù)字徽章,如同這座城市一個時期的“剪影”。1957年,為了響應自貢市政府提出的“騎上千里馬,奔向化工城”號召,鹽務局改為化工局。在當時員工佩帶的徽章上也有所體現(xiàn):號碼為“1”開頭的代表化工總局,大安鹽場為“2”,自流井鹽廠為“3”,貢井鹽廠為“4”……

“徽章不但是歷史的見證,同樣能反證歷史,反映了一個行業(yè)甚至一座城市的‘起承轉合’。”楊源表示,徽章收藏涉及歷史、文化、藝術等領域,為史學研究和文化挖掘提供了有益的線索。多年來,他苦心收集的井鹽徽章已超過了100種。同時他表示這些意義非凡的藏品均為非賣品,曾經(jīng)有一些藏家想以高價尋求轉讓,均被他婉拒。

如今,楊源收藏的部分徽章在自貢源遠井鹽藏品館長期展出,他希望參觀者透過“小小徽章”看歷史,感受時代的變遷,外地朋友更了解自貢,市民更熱愛自己的家鄉(xiāng)。

編輯:馮方湲

責任編輯:陳繼東

編審:舒旭暉

0