視頻/宋姿熠

自貢融媒記者 王漢卿 ?

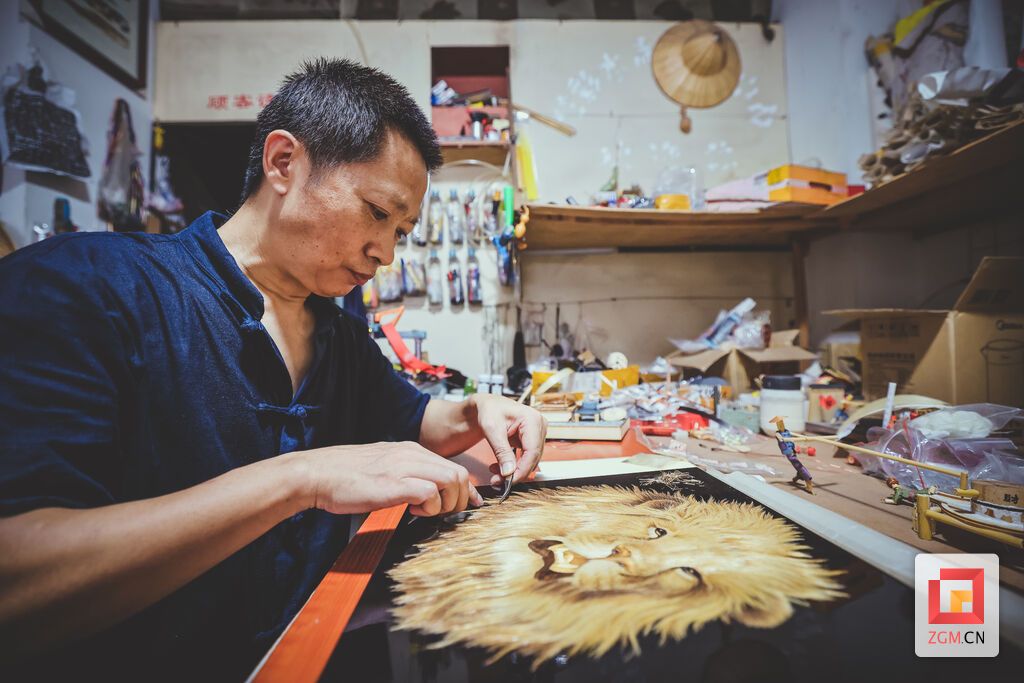

“咔嚓”“咔嚓”鋒利的剪刀從上至下將秸稈剖開,刮刀再將其反復刮平,細若發(fā)絲的“金線”逐漸成形。粘貼、碾平、切斷、熨燙……圍繞著一幅雄獅秸稈畫,自貢市非物質文化遺產項目富順秸稈工藝品代表性傳承人楊權福已坐在工作臺前一上午,反復嘗試,“秸”盡其用,努力讓畫里的每一處都盡善盡美。

在十幾平米的工作室里,未使用的秸稈片和零碎的小圖案散落在工作臺上,拱衛(wèi)著這幅名為《天性》的雄師秸稈畫,畫作長約一米,畫面上雄獅放聲長嘯,神態(tài)懾人,濃密的鬃毛與秸稈的天然紋路交融,動感十足,獅頭上的幼獅更讓野性與親情相互交融,構成了一幅和諧之美。

“我將秸稈剪成如頭發(fā)般的細絲,以不同顏色排出1號到8號,再用小鑷子一根一根往上貼,深色的疊加6層,一般的疊加3層,這樣做出來的獅子鬃毛才能栩栩如生,為了確保毛發(fā)的柔順,我都不敢開空調,這秸稈畫從打草稿開始制作,花了三年時間。”楊權福手上的動作謹慎又利落,他一邊擦汗一邊笑著說。 ?

楊權福出生在富順縣,從小就跟著父親學習這門祖上傳下來的“楊氏秸稈工藝”,屬于第四代傳人,小時候經常帶著編織好的草席、扇子、背兜等作品在逢場天拿到集市上去賣,貼補家用。1997年于河北師范大學美術學院畢業(yè)后,他前往廣州闖蕩,做過室內設計、刺繡圖紙開發(fā)、雕刻等等,但是打工期間,這門手藝活也一直沒丟。“雖然在外打工,但對這么祖?zhèn)魇炙囘€是放不下,我經常喊家里寄點麥稈、高粱、玉米等秸稈材料過來,自己研究秸稈制作技術,一直到2009年回自貢開店。”楊權福說。

指尖藏技,點草為金。《西秦會館》《恐龍骨架》《伴君鴛鴦》《富貴滿堂》這些秸稈畫呈現(xiàn)出金子般的自然光澤、深淺不一的明暗紋理,閃耀著細膩的質感……讓人很難想象都是田間廢草制作而成的。每一幅畫作都蘊含著楊權福的心血。

如何使秸稈變得柔韌?如何保持秸稈的光澤度?這些都是很有考究。“你看我手里拿來制作的麥稈和平常家吃的麥子不一樣,是小時候地里青黃不接時吃的那種早麥麥種,長度更適合制作秸稈作品,現(xiàn)在已經買不到了。我精心挑選出來每年自己種植,就是為了保留種子。種出后還要經過蒸、煮、漂、曬、染、剖、燙平等程序,這樣制作出來的秸稈原材料防蟲防霉、色彩持久不變。”楊權福拿著秸稈說。

放下手中秸稈,楊權福將記者的視線引向了他的工具墻。“工欲善其事,必先利其器,要想制作出好的秸稈工藝品,離不開刮刀、刻刀、鋼尺等好幫手。特別是烙鐵頭,更是制作秸稈畫的‘神器’。經過烙鐵熨燙,秸稈碳化后會呈現(xiàn)深淺不一的色澤,根據(jù)“變黑”的程度來判斷色澤深淺。祖上傳下有十多種燒火傳熱的烙鐵頭,經過我不斷改進,只用一種就可以作畫。”楊權福說道。

除了畫作以外,制作秸稈立體模型、秸稈工藝彩燈也是楊權福的拿手好戲。經過這些年的研究,他陸續(xù)制作出麒麟獻瑞彩燈、鳳穿牡丹彩燈、豆花系列模型等作品,色澤明快,神態(tài)逼真,體現(xiàn)了自貢非遺的精湛技藝和創(chuàng)新精神,深受鹽都市民的喜愛。

【原標題】時代·自貢記藝——“致敬匠心”融媒體系列報道⑩|執(zhí)“秸”為筆 “草”繪大千

編輯:宋姿熠

責任編輯:繆靜

編審:吳山冠

0