自貢融媒記者 張才 周馨鈺 ?文/圖、視頻

當(dāng)無(wú)數(shù)人追問(wèn)“英雄歸鄉(xiāng)否”“是否還在世”……名為“父勞”的網(wǎng)友現(xiàn)身評(píng)論區(qū):“謝謝家鄉(xiāng)父老親人還記得我這名抗日小兵。”這句回復(fù),讓王用勞從泛黃檔案中鮮活起來(lái)。

4月10日,自貢融媒記者與市檔案館工作人員走進(jìn)成都青羊區(qū)。98歲的抗戰(zhàn)老兵王用勞輕撫賀卡殘影,向?qū)ぴL而來(lái)的家鄉(xiāng)人講述了塵封80年的往事,以及那段永不褪色的抗戰(zhàn)記憶。

這張顏色泛黃的賀卡長(zhǎng)15厘米、寬8厘米,上面印有“恭賀新禧”“敬祝健康”以及“Victory year(勝利之年)1945”等字樣,由中國(guó)青年遠(yuǎn)征軍第二零三師六零八團(tuán)三營(yíng)七連二等列兵王用勞寄給自己遠(yuǎn)在家鄉(xiāng)的哥哥,上書“這是你的弟弟在瀘正式編連(二月十八日)赴昆(三月二日)以前和侄□□人的小影。弟用勞鞠躬”。賀卡上部分字跡已模糊不清,所提到的“2月18日”至“3月2日”剛好是1945年春節(jié)。照片中兩名青年面帶微笑、神態(tài)從容,眼神中透露著共赴國(guó)難的堅(jiān)定。

“一寸山河一寸血、十萬(wàn)青年十萬(wàn)軍。”這張珍貴的新年賀卡,與抗戰(zhàn)后期四川率先發(fā)起的“知識(shí)青年從軍運(yùn)動(dòng)”有著直接關(guān)聯(lián)。

1944年11月,民國(guó)自貢市政府成立知識(shí)青年志愿從軍征集委員會(huì),分別于當(dāng)年12月及1945年3月征送了375人入伍。從軍青年以私立蜀光中學(xué)、劍南中學(xué)、旭川中學(xué)和淪陷區(qū)流亡的學(xué)生為主,也有部分學(xué)校教職員以及鹽務(wù)機(jī)構(gòu)、政府機(jī)關(guān)在職人員加入。

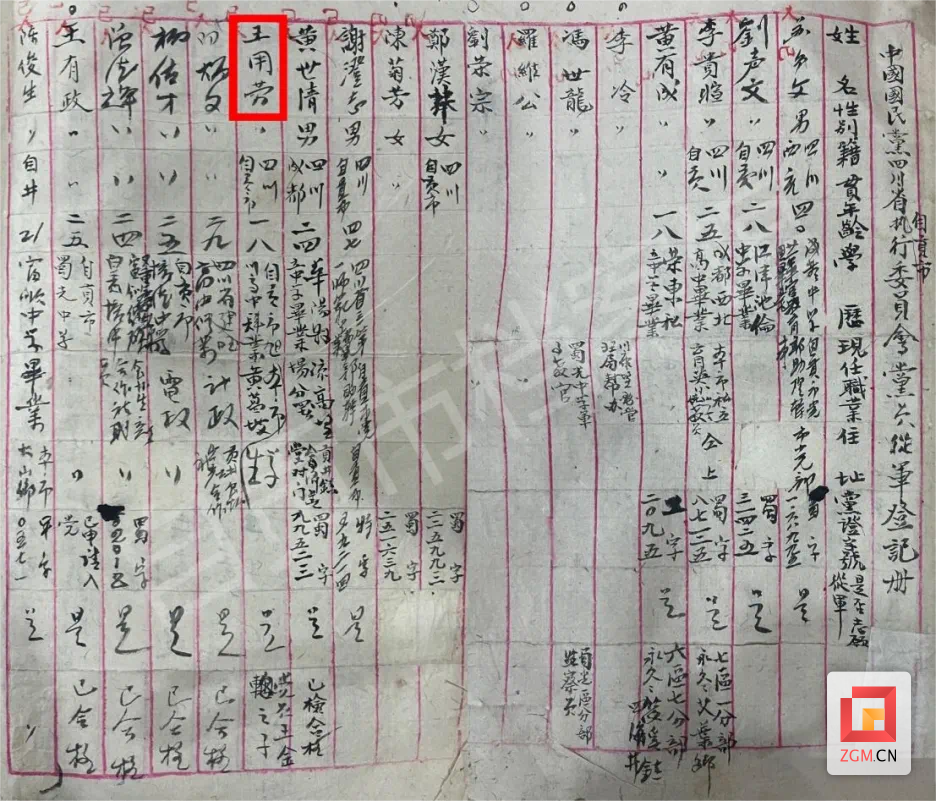

青年遠(yuǎn)征軍入伍檔案顯示,王用勞時(shí)年18歲,家住第二區(qū)黃葛坡學(xué)堂灣(約為今日光大街至郭家坳一帶),系自貢旭川中學(xué)高中肄業(yè)。其父親名為王金輅,全家共十二口人,為家中第五子。入伍后,王用勞于1945年1月進(jìn)入青年遠(yuǎn)征軍203師(該師駐地瀘縣,系青年遠(yuǎn)征軍訓(xùn)練部隊(duì))接受訓(xùn)練整編,1945年3月2日赴昆明。

遠(yuǎn)征軍青年士兵王用勞和他的侄子戰(zhàn)后是否回到了久別的家鄉(xiāng)?是否有后人存世?他們投筆從戎、勇赴國(guó)難的故事有沒有流傳下來(lái)?自貢市檔案館的工作人員在浩如煙海的檔案中展開“穿越時(shí)空的追尋”。

很快,檔案查詢工作就傳來(lái)了“好消息”。

相關(guān)檔案顯示,抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利后,王用勞繼續(xù)在青年軍203師服役,并擔(dān)任排長(zhǎng)等職;中華人民共和國(guó)成立后,王用勞回到家鄉(xiāng)并投身于社會(huì)主義建設(shè)。在一份《貢井鹽場(chǎng)職工退休退職登記表》上,王用勞于1986年從貢井鹽廠下屬企業(yè)玻璃器皿廠退休,家庭住址為貢井區(qū)鹽馬路居委會(huì)3組;其右下肢因工傷形成足下垂,妻子名叫劉曼林,育有一子。

據(jù)檔案記錄,王用勞出生于1927年10月15日,已近百歲高齡。正當(dāng)人們議論王用勞是否尚在人世時(shí),奇跡出現(xiàn)了——一位名叫“父勞”的網(wǎng)友在文章后留言:“謝謝家鄉(xiāng)的父老親人,還記得我這名抗日小兵!”

該名網(wǎng)友稱自己就是王用勞本人,現(xiàn)年98歲,定居于成都。據(jù)悉,王用勞分別在2005年和2015年,榮獲由中共中央、國(guó)務(wù)院、中央軍委頒發(fā)的“中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利60周年”和“中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利70周年”紀(jì)念章。

成都市青羊區(qū)光華馨地小區(qū),王用勞每天清晨6點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)起床。他為妻子煮面時(shí),總會(huì)在自己碗里加一勺豬油,在妻子面湯里浸一個(gè)剝殼的雞蛋:“存勞動(dòng)銀行,以后她照顧我時(shí)才心安。”

4月10日,初見王用勞,老人特意戴上“抗戰(zhàn)老兵”帽,掛滿勛章迎接家鄉(xiāng)來(lái)客。

“抗戰(zhàn)時(shí)有一句話,叫無(wú)川不成軍;川人從不負(fù)國(guó),作為一名鹽都兒女,我也沒有辜負(fù)父老鄉(xiāng)親。”他的思緒回到1944年。

抗日戰(zhàn)爭(zhēng)后期,自貢作為戰(zhàn)略大后方,負(fù)責(zé)為前線乃至大半個(gè)中國(guó)供給食鹽。1939年至1941年,日軍發(fā)動(dòng)了以自貢鹽場(chǎng)為目標(biāo)的“鹽遮斷”專題轟炸,造成死亡622人,傷365人,毀損房屋2785間。

“警報(bào)一響就要跑,往防空洞里躲,往山上跑,在學(xué)校就跑天池山,在家里就躲白巖寺……”因躲避不及,王用勞曾經(jīng)被爆炸產(chǎn)生的氣浪掀翻在地;從防空洞出來(lái),路過(guò)張家沱,發(fā)現(xiàn)黃桷樹下擺了一地尸體,部分殘缺的肢體掛在樹枝上,鮮血順著樹干往下淌……

此時(shí),偌大的中國(guó)已經(jīng)放不下一張安靜的書桌。目睹敵機(jī)轟炸過(guò)后的慘狀,眼睜睜看著家里的鹽場(chǎng)、井灶被毀,耳畔不時(shí)傳來(lái)親朋好友被炸傷甚至死亡的消息,王用勞哪里還有心情讀書,他心里只有對(duì)敵人刻骨的恨。

“不是誰(shuí)要我們?nèi)ィ▍④姡俏覀儜?yīng)該去,并且一定要去!”1944年,馮玉祥再次到自貢開展“獻(xiàn)金運(yùn)動(dòng)”期間,曾邀請(qǐng)王金輅共進(jìn)午餐,隨行的王用勞見識(shí)了將軍的慷慨激揚(yáng)和本地鹽商的紓難義舉;1944年11月2日,自貢召開知識(shí)青年志愿從軍動(dòng)員大會(huì),時(shí)任市長(zhǎng)劉仁庵在講臺(tái)上振臂疾呼:“日本人已經(jīng)打到家門口了,民族存亡就在旦夕之間……”臺(tái)下群情激揚(yáng),作為學(xué)生代表參加動(dòng)員大會(huì)的王用勞,下定決心投筆從戎。

報(bào)名從軍時(shí)王用勞謊稱18歲,實(shí)則剛滿17歲,為旭川中學(xué)高二年級(jí)在校學(xué)生;加上家族在當(dāng)?shù)仡H有名望,正是意氣風(fēng)發(fā)、不識(shí)愁滋味的年齡。用他本人的話說(shuō)年幼時(shí)甚是頑劣,稱:“墻上都能留下幾個(gè)腳板印”。

那年冬天,寒風(fēng)蕭瑟,但熱血沸騰。報(bào)名從軍并體檢合格的首批303名知識(shí)青年士兵,列隊(duì)從張爺廟出發(fā),踩著鞭炮燃放后的厚厚碎屑,從沙灣、王爺廟一路前行至“還我河山”石刻處登車。

道路兩旁送行的人群中,不時(shí)有母親帶著哭腔呼喊自家孩兒的乳名;隊(duì)伍中有人帶頭輕聲背誦《易水歌》:“風(fēng)蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復(fù)還,探虎穴兮入蛟宮,仰天呼氣兮成白虹……”

對(duì)于他們當(dāng)中的很多人來(lái)說(shuō),這一走就是生離死別。

早上6點(diǎn)鐘起床整理內(nèi)務(wù)、隊(duì)列訓(xùn)練、齊步走、武裝跑步……

部隊(duì)在瀘縣駐訓(xùn)期間,每一個(gè)人都經(jīng)歷了從“知識(shí)青年”到保家衛(wèi)國(guó)軍人的轉(zhuǎn)變。不少隊(duì)員吃不了苦或因傷中途離隊(duì),王用勞卻咬牙堅(jiān)持下來(lái),在被選中出發(fā)昆明的前夕,和侄子王劍青一同合影,連同賀卡寄給家中的長(zhǎng)兄,并代為問(wèn)候父母。

因戰(zhàn)事發(fā)生變化,王用勞最終留在了瀘縣。

抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利后,王用勞因訓(xùn)練成績(jī)突出被保送到黃埔軍校第十九期九分校(地址在新疆烏魯木齊),后因受軍閥盛世才阻攔中途折返,輾轉(zhuǎn)至陜西漢中青年軍官學(xué)校就讀。此時(shí)正值蔣介石發(fā)動(dòng)的內(nèi)戰(zhàn)全面爆發(fā),學(xué)生當(dāng)中普遍出現(xiàn)厭戰(zhàn)情緒,王用勞從學(xué)校畢業(yè)后返回成都。

1949年年底成都解放,1950年王用勞報(bào)名到中國(guó)人民解放軍軍政大學(xué)第五分校學(xué)習(xí),期間取得全校第一名的好成績(jī),后調(diào)任重慶第二高級(jí)步兵學(xué)校任教員。抗美援朝戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后,王用勞打好背包申請(qǐng)上前線,卻被學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)一句“留下來(lái)當(dāng)教干部的干部,和上前線一樣光榮”攔住了。

在重慶第二高級(jí)步兵學(xué)校任教期間,王用勞和學(xué)員一起摸爬滾打,晚上倒頭就睡,起床時(shí)才發(fā)現(xiàn)涼席上有一個(gè)被汗水浸出的“人印”。1953年7月朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束,因此時(shí)家中父母均已去世,弟妹年幼無(wú)人照料,王用勞便提出申請(qǐng)回到自貢,成為貢井鹽廠一名工人。

合影中另一張年輕面孔,其侄兒王劍青,于抗戰(zhàn)勝利后離開部隊(duì)回到學(xué)校繼續(xù)完成學(xué)業(yè),后就讀于四川大學(xué),畢業(yè)后定居新疆,已于多年前去世。

川人抗戰(zhàn)精神的代表“死字旗”上手書:“傷時(shí)拭血,死后裹身!勇往直前,勿忘本分”

王用勞的父親王金輅于1944年冬在《川南日?qǐng)?bào)》上發(fā)表的“送用勞五兒抗日從軍”一詩(shī),同樣曾經(jīng)感動(dòng)并激勵(lì)了無(wú)數(shù)人:

“我本麤豪客/心同碧落高/雖無(wú)彪炳業(yè)/亦使鬼神嚎/汝母賢且能/惜哉拋汝曹/四哥知孝友/廢學(xué)分吾勞/汝下妹五幼弟一/大者三尺小百朝/吾之初意欲留汝/薪水承歡奉二毛/敵寇猖獗竟如是/瞬見虎狼將入室/汝今已生十七年/勿謂兵齡尤未至……汝不見/許多逃避兵役人/怯弱可恥復(fù)可嗔/茍全性命夫何用/豈待亡國(guó)作順民”

王用勞稱父親早年間參加革命四處奔波,自己8歲時(shí)才見得第一面。據(jù)悉,王金輅曾赴日留學(xué),回國(guó)后擔(dān)任川軍混成旅旅長(zhǎng)。1929年川軍第七混成旅代理旅長(zhǎng)曠繼勛率部起義,王金輅任起義軍參謀長(zhǎng),參與建立全川第一個(gè)縣級(jí)蘇維埃政府;1933年被國(guó)民黨逮捕,1935年被保出獄,返鄉(xiāng)創(chuàng)辦《公民日?qǐng)?bào)》宣傳抗日。

這種家國(guó)情懷,在王用勞心中生根發(fā)芽。他至今保留著“日本受降檔案”,特意叮囑妻子劉曼林:“我走后,捐給自貢檔案館。”

數(shù)十年彈指一揮間。夜深人靜時(shí),王用勞常常想起并肩作戰(zhàn)的同胞:自貢青年遠(yuǎn)征軍中被稱為“大哥”的楊方策,在地方上的職務(wù)是團(tuán)副,本來(lái)負(fù)責(zé)送兵的他結(jié)果留了下來(lái),成了遠(yuǎn)征軍中的一員。回族人張耀先(音),其父親在西秦會(huì)館旁邊開了一家錢莊。

他們當(dāng)中有的倒在了抗日前線,留在了滇緬密林。

王用勞接受自貢融媒記者采訪時(shí)表示,“希望現(xiàn)在的年輕人牢記這段歷史,挺直脊梁,遇到挫折時(shí)不能躺平,團(tuán)結(jié)一心,絕不后退!”

故事源頭那張穿越80年的賀卡,不僅是一個(gè)家庭的記憶碎片,更是鹽都兒女用熱血書寫的抗戰(zhàn)史詩(shī)。當(dāng)我們凝視賀卡上的年輕面龐,看到的不僅是兩位青年,更是一個(gè)民族挺直的脊梁。

編輯:余耀

責(zé)任編輯:陳繼東

編審:張宏彥

1