“一群地道的農(nóng)民,他們白天下地勞動(dòng),晚上挑燈看書(shū)學(xué)習(xí),看到生動(dòng)的細(xì)節(jié)和感人的情節(jié),總愛(ài)寫(xiě)點(diǎn)心得體會(huì)或評(píng)論。到了逢場(chǎng)天,他們就到鎮(zhèn)上一家茶館里切磋交流……”近日,德陽(yáng)中江倉(cāng)山文學(xué)社成立二十周年座談會(huì)在倉(cāng)山鎮(zhèn)舉行,文學(xué)社創(chuàng)始人、年過(guò)七旬的鄧天有回憶起2005年的那個(gè)夏天,仍然難掩激動(dòng)的心情。

一群“泥巴腳桿”的文學(xué)夢(mèng)

倉(cāng)山鎮(zhèn)位于中江縣的最南端,德陽(yáng)、遂寧、資陽(yáng)三市交界,在大多數(shù)城市人的眼里,是一個(gè)山坳坳里的偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。然而,就是在這里,二十年前,一群從未走出大山、只有小學(xué)或初中文化的農(nóng)民,在心里種下了一個(gè)作家夢(mèng)。

2005年夏天,倉(cāng)山鎮(zhèn)寶塔村農(nóng)民鄧天有和幾個(gè)同鄉(xiāng),因?yàn)橥瑯訍?ài)好寫(xiě)作走到了一起,每到逢場(chǎng)天,他們就把自己寫(xiě)好的稿子帶到茶館里交流,取長(zhǎng)補(bǔ)短以求進(jìn)步。鎮(zhèn)上的人都覺(jué)得稀奇,有的還送上幾句冷言冷語(yǔ),說(shuō)農(nóng)民是“泥巴腳桿大老粗”,想當(dāng)筆桿子是癩蛤蟆想吃天鵝肉。但他們絲毫不在意,心里想的是但丁的名言:“走自己的路,讓別人去說(shuō)吧!”

不久后,這群人開(kāi)始有了發(fā)表在《中江科技報(bào)》和《中江宣傳》上的“豆腐塊”,鄉(xiāng)親們戲言,倉(cāng)山鎮(zhèn)出了一群“土筆桿子”。在鎮(zhèn)黨委政府的支持下,中江倉(cāng)山文學(xué)社正式成立。鄧天有任社長(zhǎng),每月30日在鎮(zhèn)上舉行文學(xué)創(chuàng)作交流活動(dòng)。沒(méi)有場(chǎng)地,他們就在鎮(zhèn)上的幾十家飯店“打游擊”;沒(méi)有經(jīng)費(fèi),他們就實(shí)行AA制。文學(xué)社搞得風(fēng)生水起,不僅有更多倉(cāng)山人加入,其中包括倉(cāng)山高中的退休語(yǔ)文教師成玄舟,還吸引了聯(lián)合、太安、馮店、廣福等周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的文學(xué)愛(ài)好者。大家農(nóng)忙抓種地,農(nóng)閑抓創(chuàng)作,時(shí)有短小文章被《四川農(nóng)村日?qǐng)?bào)》《德陽(yáng)日?qǐng)?bào)》和中江縣的文學(xué)刊物《菊花石》采用發(fā)表,看到自己的文字變成了鉛字,心里便樂(lè)開(kāi)了花。

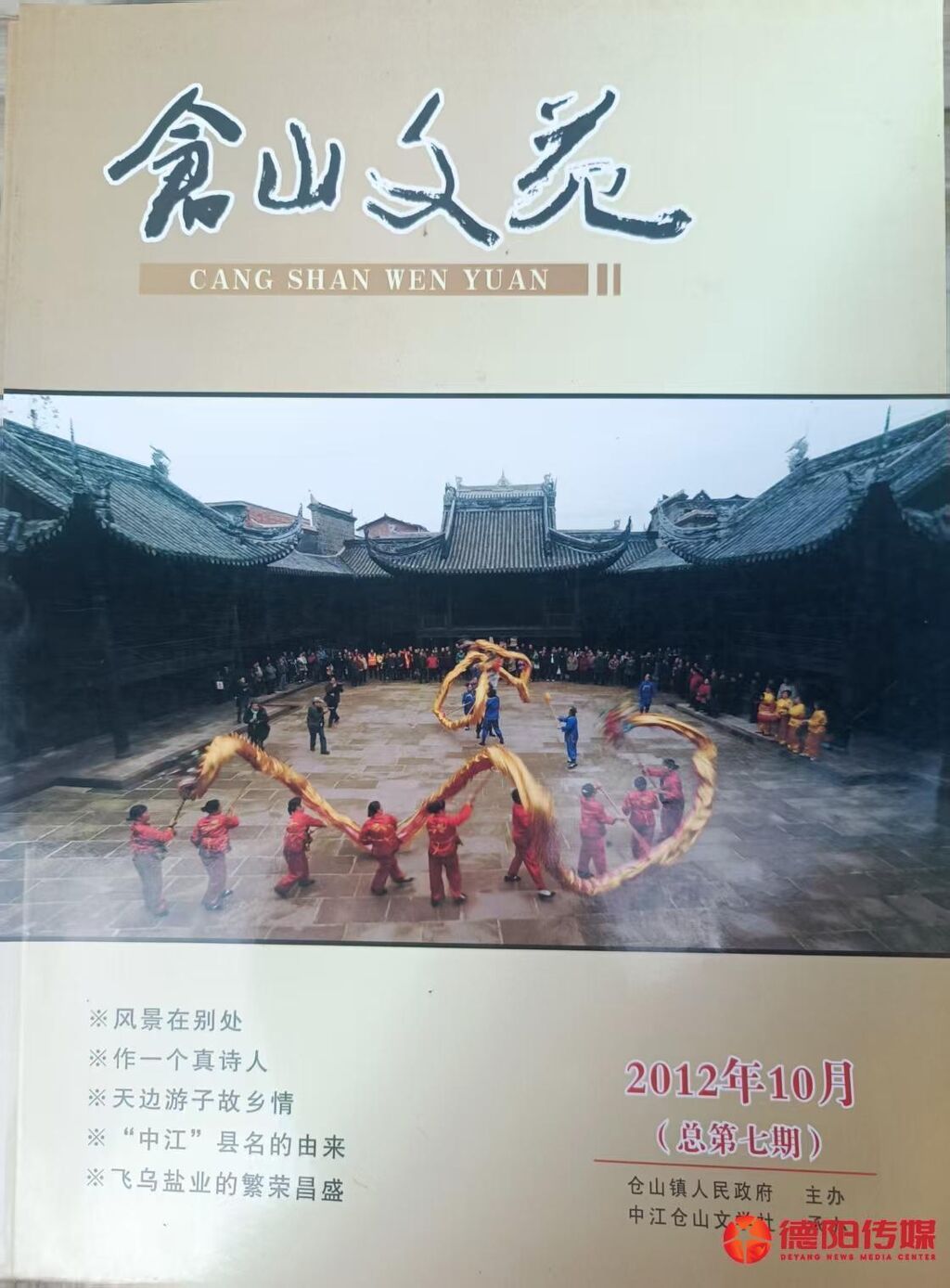

在獲得當(dāng)?shù)攸h委政府許可后,社員們又成立了編輯部,自掏腰包購(gòu)買(mǎi)辦公用品,將鄧天有的農(nóng)家小屋作為臨時(shí)辦公室。經(jīng)過(guò)數(shù)月奔忙,2006年10月,一本稚嫩的、帶著泥土味的社刊《倉(cāng)山文苑》面世,內(nèi)容以文學(xué)社成員們所創(chuàng)作的詩(shī)歌、小說(shuō),以及展現(xiàn)倉(cāng)山鎮(zhèn)人物風(fēng)采、企業(yè)風(fēng)采的紀(jì)實(shí)作品為主。德陽(yáng)市作協(xié)、中江縣委宣傳部、縣文聯(lián)、縣作協(xié)等部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)看了后紛紛點(diǎn)贊:“點(diǎn)倉(cāng)山美景,寫(xiě)錦繡文章!”“《倉(cāng)山文苑》是倉(cāng)山鎮(zhèn),乃至中江縣的一塊文化陣地……”一直到2012年,《倉(cāng)山文苑》連續(xù)刊印了7期,有力促進(jìn)了倉(cāng)山鎮(zhèn)文化事業(yè)的發(fā)展。

五年“熬”出30多萬(wàn)字的長(zhǎng)篇小說(shuō)

為什么要寫(xiě)作?鄧天有說(shuō),為了讓更多人了解倉(cāng)山的歷史文化,為了把倉(cāng)山人的故事講給外面的人、講給子孫后代聽(tīng)。

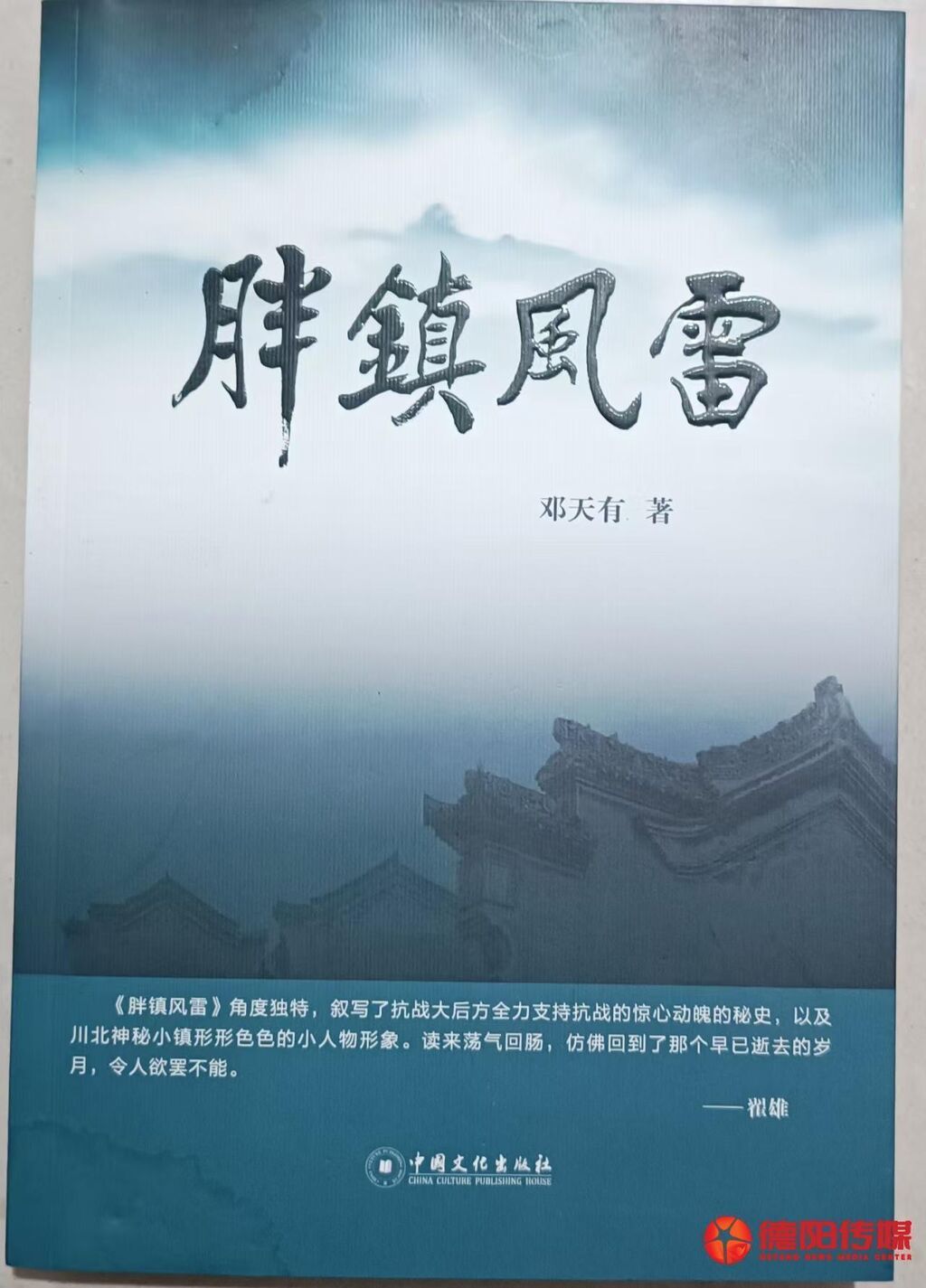

2014年,鄧天有立志以抗戰(zhàn)時(shí)期倉(cāng)山鎮(zhèn)地下黨員甘昌正為主要人物原型,用長(zhǎng)篇小說(shuō)的藝術(shù)形式,講述當(dāng)?shù)乩先藗兛诳谙鄠鞯目箲?zhàn)時(shí)期大后方的故事,描繪一座川中小鎮(zhèn)在支前抗戰(zhàn)的艱難歲月里,一群普通人的鮮活人生。在簡(jiǎn)陋的農(nóng)房里,他開(kāi)始了一段艱辛而漫長(zhǎng)的爬格子歷程。

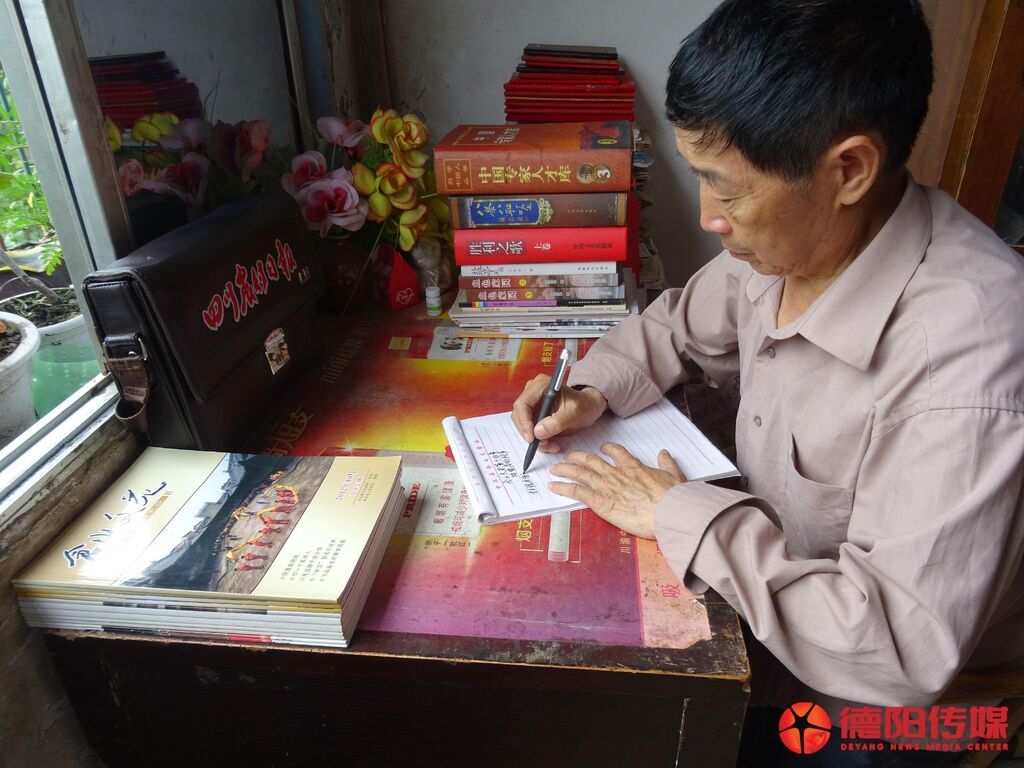

沒(méi)有電腦,沒(méi)有網(wǎng)絡(luò),只有一張舊木桌,一把竹椅,一盞臺(tái)燈,一支鋼筆,一本字典,加上頑強(qiáng)的毅力,鄧天有熬過(guò)五個(gè)春夏秋冬,寫(xiě)完10多個(gè)稿箋本(兩年多后改用電腦手寫(xiě)板),一部30多萬(wàn)字的長(zhǎng)篇小說(shuō)《胖鎮(zhèn)風(fēng)雷》終于打磨成形。五年里,他幾乎足不出戶,每天一坐就是幾個(gè)小時(shí),腰酸手疼不說(shuō),屁股上都坐起了疤。為了克服疼痛,他找來(lái)四節(jié)木條,釘成一個(gè)椅子大小的木框,再買(mǎi)來(lái)幾根摩托車上捆貨用的橡皮帶編織在木框上,墊在椅子上后再坐上去,“感覺(jué)就軟綿綿的了。”他幽默地稱其為“土沙發(fā)”,幫助自己完成長(zhǎng)篇小說(shuō)立下了汗馬功勞。

書(shū)稿完成后,很多人為鄧天有歷經(jīng)五年艱辛、不懈追夢(mèng)的精神而感動(dòng)。在德陽(yáng)市作協(xié)及部分社會(huì)愛(ài)心人士的支持幫扶下,2020年1月,《胖鎮(zhèn)風(fēng)雷》由中國(guó)文化出版社公開(kāi)出版,首印2000冊(cè)。四川省作協(xié)會(huì)員、著名小說(shuō)家張宗政讀后評(píng)價(jià)道:“不是囂塵之作,有道義且耐讀,讀一個(gè)小鎮(zhèn)貧民的日子,讀碼頭林立的觥觴交錯(cuò),讀縉紳的工于心計(jì),讀倉(cāng)山大樂(lè)的鼔浪鈸風(fēng)……”2021年,該書(shū)入圍建黨百年德陽(yáng)市優(yōu)秀文學(xué)作品展演,還被四川傳媒學(xué)院、四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院、綿陽(yáng)師范學(xué)院圖書(shū)館收藏。

鄧天有的長(zhǎng)篇小說(shuō)寫(xiě)成了,但也付出了不小的代價(jià):寫(xiě)作耽誤了幾年時(shí)間,為小說(shuō)的出版前后又花掉上萬(wàn)元,日子越過(guò)越緊巴,周圍人都笑他傻,但他不以為然,他覺(jué)得自己也是在“脫貧致富”——從精神和文化層面上而言,圓了作家夢(mèng),這是一生中最美好的事,他無(wú)怨無(wú)悔。

通過(guò)寫(xiě)作實(shí)現(xiàn)新的人生價(jià)值

倉(cāng)山文學(xué)社在沒(méi)有活動(dòng)場(chǎng)地,沒(méi)有經(jīng)濟(jì)來(lái)源的情況下,為何能團(tuán)結(jié)一群人,堅(jiān)持二十年之久?

來(lái)自聯(lián)合鎮(zhèn)、今年已85歲的社員羅玉瓊加入倉(cāng)山文學(xué)社已有十多年了,她在座談會(huì)上談了自己的體會(huì),“參加文學(xué)社比打麻將好,不輸錢(qián)也不會(huì)和人產(chǎn)生矛盾。還認(rèn)識(shí)了一些老師,學(xué)到了不少寫(xiě)作知識(shí)。所以十多年來(lái),不管刮風(fēng)下雨,我都堅(jiān)持參加活動(dòng)。”這些年,羅玉瓊不僅自己寫(xiě)點(diǎn)東西,還能為聯(lián)合鎮(zhèn)的文藝活動(dòng)撰寫(xiě)方言詩(shī)、快板、群口相聲等。通過(guò)文學(xué)社,她實(shí)現(xiàn)了新的人生價(jià)值。

寫(xiě)出了長(zhǎng)篇小說(shuō)的社長(zhǎng)鄧天有,不僅是這群人的“領(lǐng)頭羊”,也是每次活動(dòng)的有力組織者。倉(cāng)山文學(xué)社共30多名成員,二十年來(lái)堅(jiān)持每月或每季度舉辦文學(xué)交流活動(dòng),每次參加人數(shù)都有十多個(gè)。他們,不僅僅滿足于吃飽飯,而是心中始終懷著對(duì)“詩(shī)與遠(yuǎn)方”的渴求。

“倉(cāng)山文學(xué)社的發(fā)展證明了,寫(xiě)作不是作家的專屬,只要有決心有毅力,普通人也能實(shí)現(xiàn)作家夢(mèng)!”當(dāng)天的座談會(huì)上,德陽(yáng)市文聯(lián)原二級(jí)調(diào)研員馬聯(lián)松勉勵(lì)倉(cāng)山文學(xué)社的成員們,把文學(xué)作為一種生活方式,細(xì)心觀察社會(huì)生活,多讀書(shū)多動(dòng)筆,為傳承倉(cāng)山文脈、發(fā)展地方文化做出更大的貢獻(xiàn)。

不可否認(rèn)的是,從鄉(xiāng)村“野蠻生長(zhǎng)”起來(lái)的倉(cāng)山文學(xué)社,未來(lái)依然面臨著諸多困難,除了缺乏經(jīng)費(fèi)、場(chǎng)地外,成員普遍高齡化是更大的發(fā)展隱憂。“當(dāng)年加入時(shí)大多五六十歲,現(xiàn)在都已是七八十歲了。年輕人要么外出打工,要么照顧家里或者要打麻將,對(duì)我們這個(gè)活動(dòng)不感興趣。”鄧天有對(duì)此頗感無(wú)奈,但他也表示,只要他在一天,就會(huì)堅(jiān)持把文學(xué)社辦下去。今年,他們還準(zhǔn)備與什邡馬井農(nóng)民創(chuàng)作組開(kāi)展學(xué)習(xí)交流活動(dòng),以提高成員們的寫(xiě)作水平。

衷心希望,對(duì)倉(cāng)山文學(xué)社而言,二十年不是終點(diǎn),而是一個(gè)嶄新的起點(diǎn)。畢竟,鄉(xiāng)村的全面振興,離不開(kāi)鄉(xiāng)村文化的賦能。

編輯:金艷

責(zé)任編輯:余鳳

編審:喻佳

0