在川南地區(qū)的富順縣鄧井關(guān)街道臨江社區(qū),有一處院落,它靜靜地訴說著過往的故事,又熱烈地展現(xiàn)著新時代的風(fēng)采。這里,曾是大三線建設(shè)時期的主陣地,如今,它以“三線幸福大院”的新面貌,傳承著那一代人的精神,訴說著艱苦環(huán)境下的幸福故事。

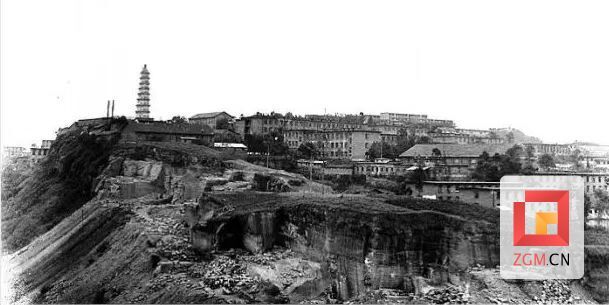

時光回溯到1965年,那是一個充滿激情與奉獻的年代。隨著“好人好馬上三線”的號召,中昊晨光化工研究院在富順縣落地生根。來自五湖四海的4000多名建設(shè)者,帶著對國家的忠誠和對事業(yè)的熱愛,匯聚在這片土地上。他們住的是簡陋的宿舍,吃的是粗茶淡飯,但他們的心中卻燃燒著熊熊的火焰。在廠房里,600余名專業(yè)化工人才夜以繼日地攻克技術(shù)難關(guān);在廠房外,職工家屬們開荒種地,用勤勞的雙手支撐起一個個小家。那段艱苦創(chuàng)業(yè)的歲月,鑄就了“艱苦創(chuàng)業(yè)、無私奉獻、團結(jié)協(xié)作、勇于創(chuàng)新”的三線精神,也成為了富順縣寶貴的精神財富。

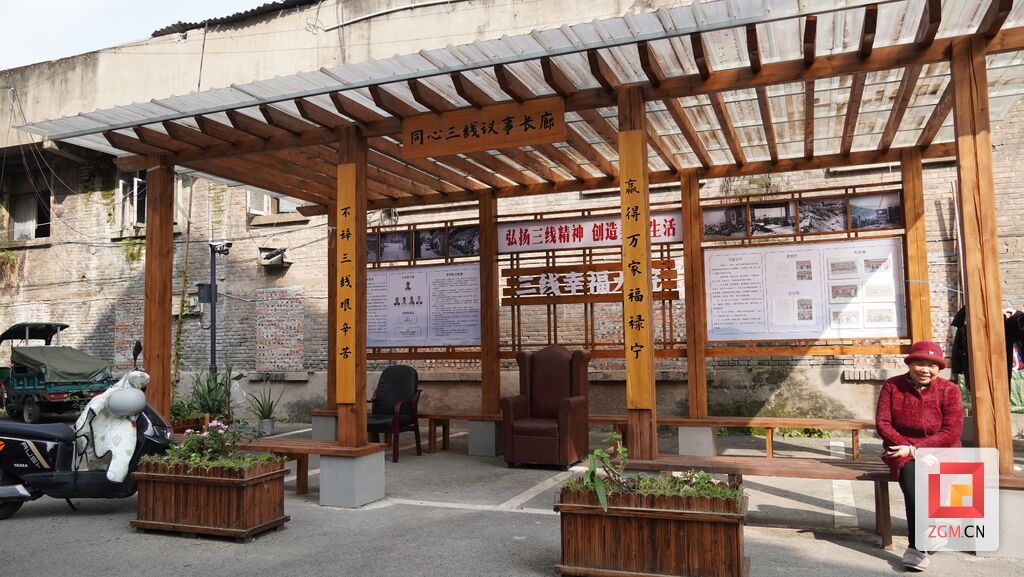

歲月流轉(zhuǎn),時代變遷。曾經(jīng)艱苦奮斗記憶濃縮成“三線幸福大院”,周圍也已經(jīng)不再是那個簡陋的職工宿舍區(qū)。在鄧井關(guān)街道牽頭,縣委組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部等多部門的指導(dǎo)下,對這里進行了精心改造。紅磚墻面上的標語依然醒目,但已經(jīng)不再是那個時代的口號,而是成為了歷史的見證。廠史陳列館里,搪瓷杯、工作證等老物件整齊地擺放著,它們仿佛在訴說著一個個感人的故事。

曾經(jīng)為“三線建設(shè)”作出貢獻的李婆婆,坐在大院的亭子里,笑著回憶道:“那時候啊,我們住在破舊的宿舍里,雖然條件艱苦,但心里卻熱乎著呢。大家白天在廠里干活,晚上就聚在一起研討,邊學(xué)邊干。記得有一次,我們?yōu)榱斯タ艘粋€技術(shù)難關(guān),連續(xù)幾天幾夜沒合眼。最后,當(dāng)問題終于解決時,我們所有人都抱在一起,又哭又笑。那時候的快樂,是現(xiàn)在年輕人難以想象的。”李婆婆的眼中閃爍著光芒,仿佛又回到了那個激情燃燒的歲月。

在三線幸福大院,治理創(chuàng)新也是一道亮麗的風(fēng)景線。這里探索出了“三線四治”模式,即以“三線精神”凝聚自治力量,以廠史教育強化德治引領(lǐng),以智慧平臺提升法治效能,以文化活動促進共治共享。退休職工、黨派成員、社區(qū)干部等各方力量匯聚在一起,共同參與院落的管理和服務(wù)。他們用自己的實際行動,詮釋著三線精神在新時代的內(nèi)涵和價值。

三線幸福大院的故事,是富順縣乃至整個大三線建設(shè)時期的一個縮影。它告訴我們,歷史并不是塵封的記憶,而是可以轉(zhuǎn)化為治理資源和發(fā)展動能的寶貴財富。在這里,大三線精神得到了傳承和發(fā)揚,成為了推動社區(qū)治理創(chuàng)新的重要途徑。(鄧井關(guān)街道)

編輯:馮方湲

責(zé)任編輯:金艷

編審:喻佳

0