在德陽阡陌縱橫的丘陵地帶,矗立著一座座橫跨山澗的“石砌巨龍”——這些被稱為渡槽的水利建筑,宛如大地的血脈,將岷江之水引向干渴的土地。它們打破地勢的束縛,在丘陵間凌空飛渡,構(gòu)成了一幅人與自然對話的壯美畫卷。

當(dāng)前,德陽市第四次全國文物普查工作正在如火如荼地進(jìn)行,旌陽區(qū)東風(fēng)渡槽、中江縣勁松渡槽與鐵腳寨渡槽作為新發(fā)現(xiàn)文物被納入保護(hù)名錄,這些建于上世紀(jì)七八十年代的建筑奇跡,它們或仍汩汩輸水,滋養(yǎng)著一方土地;或靜默守望,講述著一段關(guān)于生存智慧與奮斗精神的傳奇。

石龍飛渡:

人民渠會(huì)戰(zhàn)中的“壯麗史詩”

“水利是農(nóng)業(yè)的命脈”——20世紀(jì)70年代的四川盆地,這句標(biāo)語刷滿了公社的土墻。彼時(shí)的川中丘陵十年九旱,農(nóng)民“靠天吃飯”,一場伏旱便能摧毀整季收成,老百姓對于水的渴求達(dá)到了極致。

1970年,四川省委果斷決定實(shí)施人民渠七期工程,誓要引岷江水“穿山越嶺,澤被蒼生”。在這場聲勢浩大的水利會(huì)戰(zhàn)中,德陽境內(nèi)的渡槽如雨后春筍般拔地而起,東風(fēng)渡槽、勁松渡槽、鐵腳寨渡槽,便是那個(gè)火紅年代的見證。

77歲的許登選老人,曾是原中江縣水利局派駐鐵腳寨渡槽項(xiàng)目指揮部的一員。“工地上紅旗招展,號(hào)子震天。”講起當(dāng)時(shí)的場景,許大爺滔滔不絕。1987年,白果鄉(xiāng)玉桂村和馮店鎮(zhèn)妙豐村兩個(gè)公社的社員集結(jié)在長梁子山下,隨著指揮部一聲令下,爆破聲響徹長空,一場“肩挑背扛、人定勝天”的水利建設(shè)大戰(zhàn)就此打響!許登選介紹,當(dāng)時(shí)全縣都在大力推進(jìn)人民渠配套設(shè)施建設(shè),渡槽的主要作用是輸送渠道水流,跨越河渠、溪谷、洼地和道路,為沿線的廣袤農(nóng)田提供灌溉水源。

在那個(gè)物資匱乏的年代,沒有現(xiàn)代化的裝備,施工條件極為艱苦。社員們用布滿老繭的雙手,揮舞著鋼釬鐵錘,一錘一錘地從附近山體開采修建渡槽使用的石料。鐵腳寨渡槽的石料講究——青石(石灰石)質(zhì)地均勻,“賴巴石”(花崗巖)堅(jiān)若鐵砧。社員們一錘一鑿,硬是從山體中剝出三千多方條石。工地現(xiàn)場,沒有現(xiàn)代化機(jī)械的轟鳴聲,只有雞公車、架架車發(fā)出的吱呀聲在耳邊回響。

當(dāng)山風(fēng)呼嘯著穿過丘間谷地,五十多米高的斑竹腳手架在風(fēng)中輕輕搖曳,建設(shè)者們沒有絲毫退縮。“那時(shí)候,大家心里只有一個(gè)想法,就是咬著牙也要把渡槽建好!怕苦怕死,還怎么搞建設(shè)?”許登選老人目光堅(jiān)定地說道。

“聽說設(shè)計(jì)這座渡槽的是省里來的女工程師。”東風(fēng)渡槽附近的村民黃勝年今年79歲了,對當(dāng)年修建渡槽的記憶同樣鮮活。渡槽的建設(shè)不僅是水利工程,更是一場社會(huì)總動(dòng)員。1970年開工那會(huì)兒,黃勝年還是個(gè)壯小伙。他清楚地記得從三臺(tái)、射洪來的建設(shè)工人們背著鋪蓋卷進(jìn)駐黃許鎮(zhèn)泰康村的情景。“那時(shí)候糧票金貴啊。”老人掰著手指算賬:工人每天交1斤糧票,公社補(bǔ)半斤,壯勞力根本不夠吃。幸虧泰康村滿坡的紅薯救了急,“1斤糧票換5斤紅薯,蒸熟了揣在懷里,就是腳手架上的午飯。”如今,渡槽兩側(cè)的標(biāo)語雖不再鮮紅,但嵌在青石里的時(shí)代印記依然滾燙。

在人民渠修建之前,東風(fēng)渡槽所在地旌陽區(qū)黃許鎮(zhèn)泰康村,曾因使用附近唯一一口堰塘水的問題,經(jīng)常與隔壁村產(chǎn)生糾紛。“過去種田缺水,直到1974年水從東風(fēng)渡槽過來后,灌溉用水得到了解決,和隔壁村再也不吵架了!”談起修渡槽的益處,正在山坡上播種玉米苗的黃大爺感慨萬千。望著眼前的沃土,爭水的歷史一去不復(fù)返。

鐵腳寨渡槽的效益更為顯著。它不僅極大地改善了中江南部地區(qū)過去因雨量分布不均導(dǎo)致的季節(jié)性旱災(zāi)問題,渡槽中層的人行通道還連通了白果鄉(xiāng)玉桂村和馮店鎮(zhèn)妙豐村,兩岸村民的往來變得更加便捷,昔日因溝壑阻隔的村落,因這一道“空中走廊”煥發(fā)出蓬勃生機(jī),演繹出那個(gè)時(shí)代的山鄉(xiāng)巨變。

渡槽修成后,曾經(jīng)干旱貧瘠的丘陵發(fā)生了翻天覆地的變化,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不再靠天吃飯,人們的生活逐漸富足。這些懸空的河流,徹底改變了當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)生活圖景。

懸渠通濟(jì):

用智慧和汗水筑造“水利奇跡”

在物資匱乏的年代,建設(shè)者們用智慧和汗水,創(chuàng)造了一個(gè)個(gè)工程奇跡。它們不僅是水利設(shè)施,更是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代集體力量的象征——沒有現(xiàn)代機(jī)械,卻用雙手壘起了“空中水渠”。

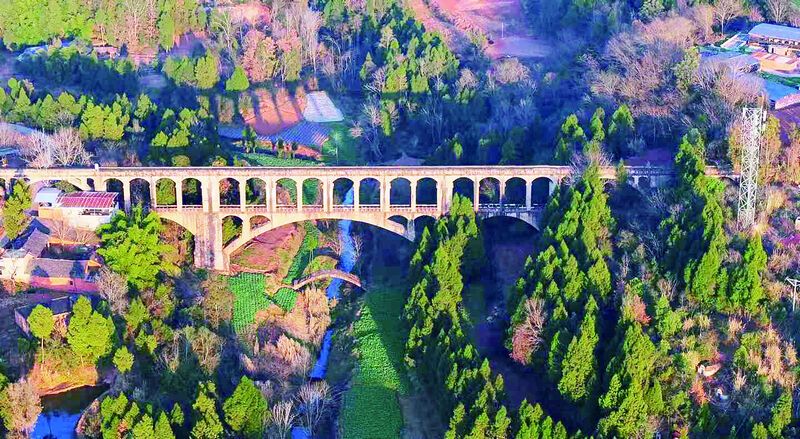

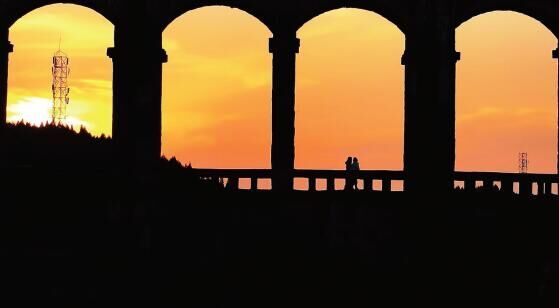

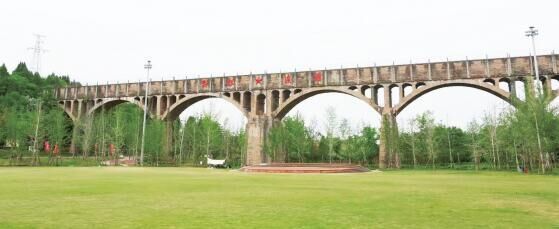

走進(jìn)中江縣興隆鎮(zhèn),勁松渡槽如一道石虹懸于凱州新城音樂山谷北口。這座建成于1976年的水利豐碑,呈東南—西北走向,全長235米,寬7.2米。上為水渠,下為拱橋,剛勁挺拔,恰似一棵傲然挺立的勁松。六孔連弧拱如松枝般舒展,承載著歲月的重量;七座橋墩穩(wěn)扎大地,猶如松根深植,讓整座渡槽在風(fēng)雨中屹立不倒。夕陽西下時(shí),拱頂?shù)奈褰切桥c“勁松”題字熠熠生輝,仿佛在訴說著那個(gè)戰(zhàn)天斗地、引水潤田的年代。它不僅是人民渠七期工程的壯麗篇章,更是一座凝固的雕塑——以松的堅(jiān)韌,鐫刻著建設(shè)者的豪情;以橋的跨越,連接著過去與未來。

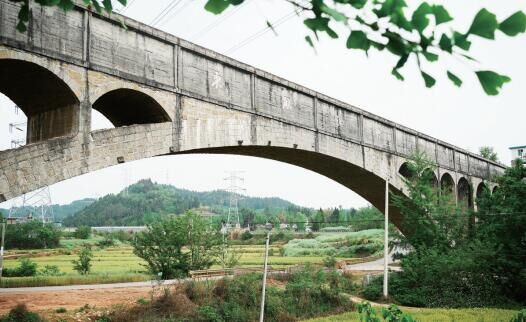

東風(fēng)渡槽則以80米主拱跨徑的雄姿,定格了1972年“全省之最”的榮光。東風(fēng)渡槽的拱形結(jié)構(gòu),借鑒了古代石拱橋的營造法式,160米的槽身如巨龍騰躍,17跨拱券次第展開,每一道弧線都暗合力學(xué)之美。鋼筋混凝土的矩形槽身則以精確的1/1000比降,讓每秒33立方米的激流馴服地奔向遠(yuǎn)方。西北、東南兩向正中的“東風(fēng)渡槽”匾額,在陽光下閃耀如勛章,兩側(cè)具有時(shí)代特色的標(biāo)語至今振奮人心:“水利是農(nóng)業(yè)的命脈!備戰(zhàn)、備荒、為人民!”這些文字與建筑本身共同構(gòu)成了一部立體史書,記錄著那個(gè)激情燃燒的年代里,建設(shè)者們?nèi)绾斡娩撯F、籮筐和算盤,在峽谷間架起這座不朽的“水利長城”。

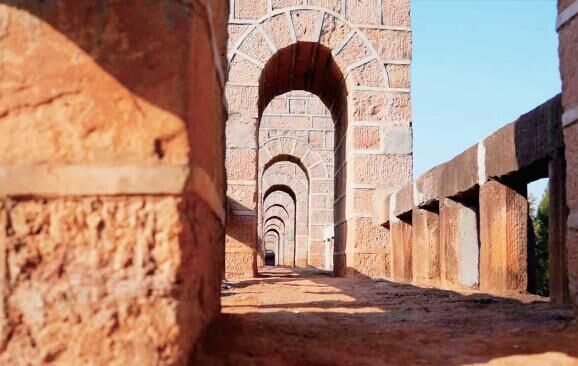

最令人稱奇的是鐵腳寨渡槽的三層立體懸空設(shè)計(jì)——上層輸水、中層行人、下層通河,堪稱“水利立交橋”。鐵腳寨渡槽位于中江縣白果鄉(xiāng)玉桂村和馮店鎮(zhèn)妙豐村交界處,橫跨于長梁子和小灣梁子之間,修建于20世紀(jì)80年代。渡槽全長275米,呈東南—西北走向,大條石砌筑,為橋渠結(jié)合形制,整個(gè)建筑為懸空設(shè)計(jì)。上層與中層之間兩端各有連弧形拱三孔,中間有17個(gè)石砌橋墩支撐,每個(gè)橋墩開半圓頂門洞供行人通行。下層有石砌連弧形拱三孔以支撐跨越。鐵腳寨渡槽的兩側(cè)橋頭還精心雕刻了石獅和蟾蜍,不僅美觀,還寄托著“鎮(zhèn)水安瀾”的美好愿望。其變形縫的設(shè)計(jì)更是精妙,“太緊了會(huì)裂,太松了會(huì)漏,要恰到好處。”許登選介紹稱,工程師們在槽體上設(shè)置了特殊的伸縮縫,以應(yīng)對地震和熱脹冷縮的影響。

時(shí)光在流淌,歲月在消逝。這些上世紀(jì)修建的渡槽,既是水利工程,也是交通樞紐,更是刻進(jìn)土地的歲月年輪。

石脈新生:

從水利動(dòng)脈到文化地標(biāo)的“華麗轉(zhuǎn)身”

2024年,德陽市啟動(dòng)了第四次全國文物普查工作,一場文化遺產(chǎn)保護(hù)行動(dòng)如火如荼。“德陽目前共有14座渡槽已被認(rèn)定為不可移動(dòng)文物,本次文物普查另新發(fā)現(xiàn)3座渡槽。這些渡槽既是水利設(shè)施,又是歷史見證。保護(hù)它們,就是守護(hù)一段集體記憶。”德陽市文旅局相關(guān)負(fù)責(zé)同志說道。

保護(hù)工作任重道遠(yuǎn)……幾十年過去,這些渡槽依然在服役,但歲月也在它們身上留下了痕跡。鐵腳寨渡槽的風(fēng)化問題亟待解決,而更重要的,是如何讓這些歷史建筑融入現(xiàn)代生活。如今,它們正經(jīng)歷著從水利設(shè)施到文化地標(biāo)的華麗蛻變。

斑駁的東風(fēng)渡槽石拱橋下,車流穿梭如時(shí)光剪影——自行車鈴鐺叮鈴鈴、摩托車引擎轟鳴、汽車尾燈劃出紅弧,一個(gè)又一個(gè)時(shí)代在它的見證下續(xù)寫榮光。這座屹立半個(gè)世紀(jì)的建筑,正以全新的方式延續(xù)著它的使命——不再只是輸送清流的灌溉工程,更成為傳承治水精神的文化地標(biāo)。無數(shù)訪客仰首駐足,在青苔浸染的條石間觸摸當(dāng)年治水人的掌溫,在拱券投下的光影里,聆聽石頭講述那段波瀾壯闊的治水史詩。

站在凱州新城中央音樂山谷,勁松渡槽在湖面形成“水上虹橋”的奇觀。以渡槽為背景打造的音樂舞臺(tái),成了記憶與音樂碰撞交融的邂逅之地。不遠(yuǎn)處,人民渠渡槽博物館正在緊鑼密鼓地修建中。渡槽作為公園的靈魂,巧妙地將農(nóng)田綠地、樹木、荷塘等自然景觀串聯(lián)成一幅栩栩如生的自然畫卷。公園內(nèi)的酒店、市集、書店、茶社、主題餐廳等配套設(shè)施完善,這個(gè)集文化、休閑、娛樂為一體的公共空間,正在以更加多元的方式為渡槽注入新的活力。

而鐵腳寨渡槽,這座橫跨兩座山梁的“水利立交橋”,因其獨(dú)特的三層立體設(shè)計(jì)和險(xiǎn)峻的地理位置,近年來意外走紅網(wǎng)絡(luò),被年輕游客們親切地稱為“現(xiàn)實(shí)版神廟逃亡”。每當(dāng)晨霧彌漫時(shí),整座渡槽宛如懸浮在云端的仙橋;夕陽西下時(shí),斑駁的石欄又為它披上一層滄桑的金色外衣,吸引著無數(shù)攝影愛好者和冒險(xiǎn)者前來打卡。

從曾經(jīng)“戰(zhàn)天斗地”的水利建設(shè),到如今“望山見水”的文化傳承,德陽渡槽群見證了半個(gè)世紀(jì)的滄桑巨變,記錄了那個(gè)火紅年代的精神風(fēng)貌。當(dāng)我們在凱州新城的咖啡館里,透過玻璃窗凝視勁松渡槽的剪影時(shí),或許會(huì)懂得——真正的文物,從來不是櫥窗里的標(biāo)本,而是依然跳動(dòng)在時(shí)代脈搏里的基因。

這些石砌的“巨龍”,終將在保護(hù)與傳承中,繼續(xù)滋養(yǎng)這片土地的記憶與未來。?

編輯:金艷

責(zé)任編輯:余鳳

編審:韓鈺

0