自貢融媒記者 周馨鈺 文/圖

五十余載光陰流轉(zhuǎn),鄧佑云用光影定格歷史切片,以文字記錄時(shí)代紋路,他的作品留痕于主流媒體報(bào)道、文史資料、文藝場(chǎng)所,甚至是街邊圍擋廣告中。這些帶有溫度與情懷的作品,承載著鄧佑云對(duì)這片土地的熱愛(ài),對(duì)生活的感悟,讓他成為當(dāng)之無(wú)愧的“行走的富順記憶”。

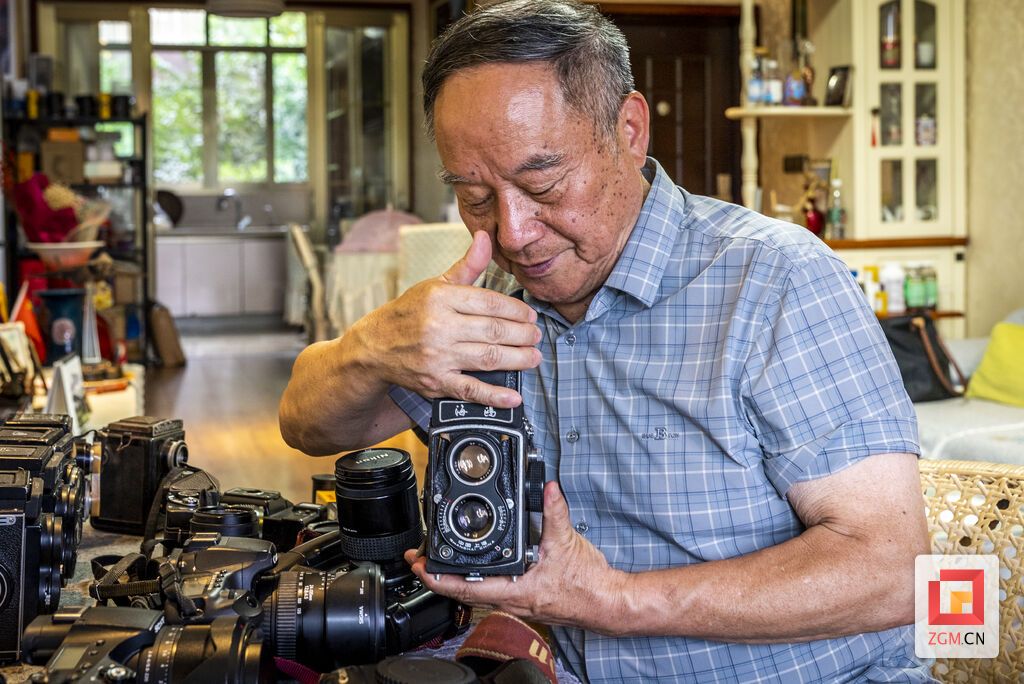

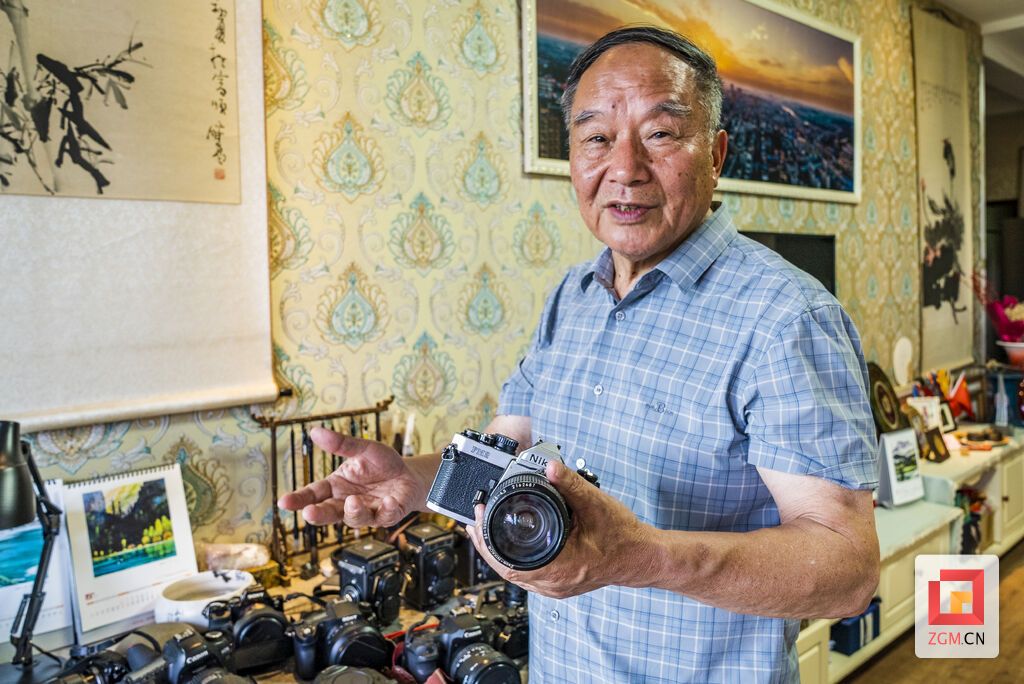

鄧佑云家里藏著“寶貝”,就躺在沙發(fā)旁的一個(gè)黑色干燥柜中。當(dāng)這柜子的隔簾拉開時(shí),方可瞥見(jiàn)柜中“寶貝”銀色的棱角、泛著彩虹般光澤的玻璃。

見(jiàn)記者好奇,鄧佑云彎腰把十幾臺(tái)相機(jī)放在胡桃木桌上,金屬部件在燈下泛著溫潤(rùn)的光。棱角被磨得發(fā)亮的祿萊相機(jī),“巨資”購(gòu)買的卡農(nóng)(現(xiàn)稱“佳能”)A-1相機(jī),耐高溫嚴(yán)寒的尼康FM2相機(jī)……這些從上世紀(jì)80年代沿用至今的“老伙計(jì)”,沉淀著鄧佑云與攝影的不解之緣,見(jiàn)證了他與富順共同成長(zhǎng)的光影歲月。

這份緣分始于鄧佑云兒時(shí)的好奇心。一天,舅舅張明熙在暗房沖洗照片、用放大機(jī)制作照片的場(chǎng)景深深吸引了他,讓他對(duì)這神奇的過(guò)程著了迷。憑借悟性,他開始模仿操作,為自己的攝影之路打下基礎(chǔ)。

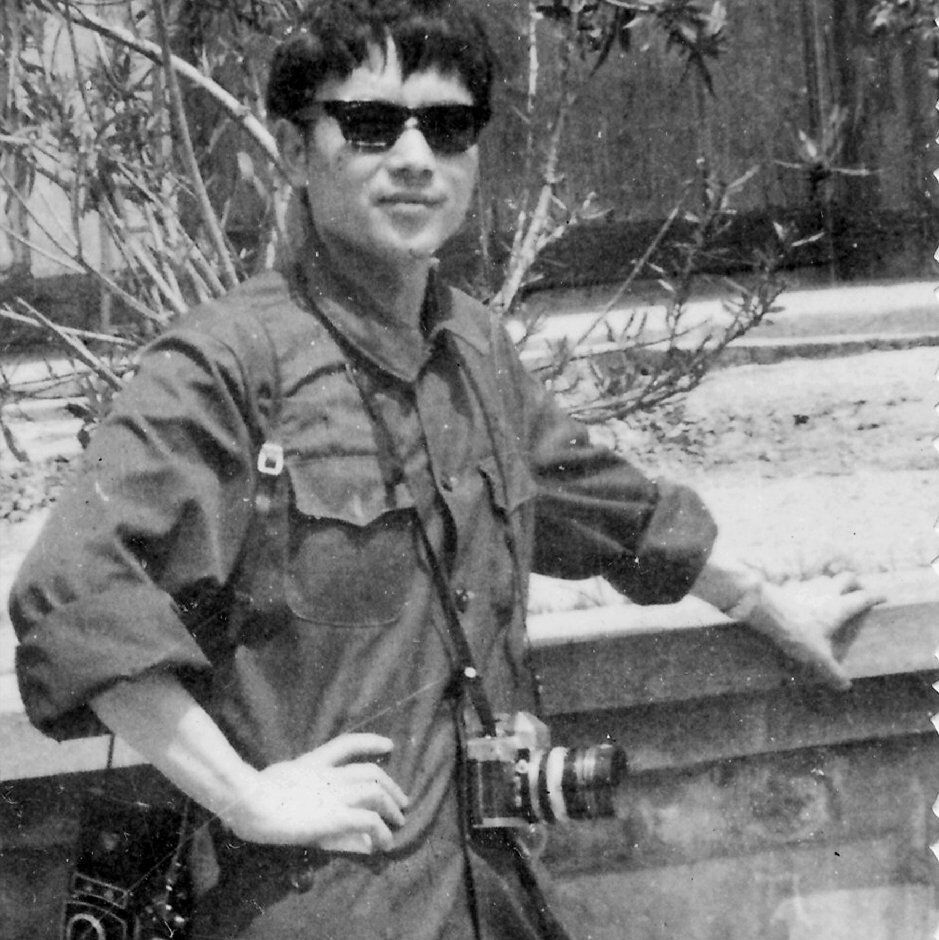

知青歲月,攝影成為鄧佑云記錄生活的重要方式。只要有機(jī)會(huì)借到照相機(jī),他就會(huì)迫不及待地拍攝。第一次真正意義上買膠卷拍攝,他用的是幸福牌120型照相機(jī),然而那次卻是“最失敗的一次”。因同學(xué)提前打開相機(jī)后蓋導(dǎo)致漏光,洗出來(lái)的照片都不能用。雖然遺憾,但讓他對(duì)相機(jī)構(gòu)造和使用有了更深刻的認(rèn)識(shí)。

暗房里的手藝,最終成為他打開未來(lái)之門的鑰匙。1971年,鄧佑云通過(guò)招干進(jìn)入五交化公司,一次團(tuán)代會(huì)上的偶遇改變了其人生軌跡。

“縣委報(bào)道組的稅清燮老師知道我有攝影基礎(chǔ),希望我在業(yè)余時(shí)間參加縣里活動(dòng)的拍攝工作,我很高興地同意了。”鄧佑云回憶起這段經(jīng)歷,眼中閃爍著光芒。“每天去老師家拿相機(jī),晚上還。當(dāng)時(shí)一臺(tái)相機(jī)只能裝12張膠卷,要兩人配合抓拍,避免遺漏瞬間。”在這樣的實(shí)踐中,他不斷學(xué)習(xí)、不斷進(jìn)步,攝影技術(shù)日益精湛。

1978年,鄧佑云被調(diào)入富順縣文化館。當(dāng)時(shí)提倡“以文養(yǎng)文”,他利用自己的攝影技術(shù)為單位創(chuàng)收,每張照片2角錢。晚上放錄像,一張票5分錢,一天最多時(shí)能買兩三百?gòu)垺K€將館內(nèi)有照相基礎(chǔ)的人都教會(huì),大家的獎(jiǎng)金也因此變得十分可觀,攝影在為他帶來(lái)職業(yè)發(fā)展的同時(shí),也為集體創(chuàng)造了效益。

鄧佑云有兩支“筆”,一支是定格歷史瞬間的光影“筆”,另一支是書寫時(shí)代故事的文字“筆”。

1980年《富順報(bào)》復(fù)刊,鄧佑云被選為籌備組一員。為盡快熟悉工作,全面了解富順的情況,他給自己定下“鐵腳桿”規(guī)矩:一年內(nèi)走遍全縣68個(gè)鄉(xiāng)、4個(gè)林場(chǎng)工區(qū)的約三分之一的護(hù)林點(diǎn)和沱江富順段全境。

1981年的特大洪災(zāi)中,他與同事楊家明自帶干糧奔赴一線,在富順紅旗大橋,他冒險(xiǎn)拍攝被洪水沖來(lái)的內(nèi)江糖廠的酒精儲(chǔ)存罐。為了抓拍儲(chǔ)存罐卡在橋洞的危險(xiǎn)瞬間,他趴在橋欄桿上被多人死死拽住腰和腿。鄧佑云說(shuō),這些照片連夜制成相冊(cè)送到縣委,為洪災(zāi)決策提供了關(guān)鍵影像資料。

1993年,鄧佑云到富順縣廣電局工作。面對(duì)專業(yè)人員缺乏的困境,他帶著同事從零起步:“新聞部的人必須成為‘多面手’,集采、寫、播、攝、剪輯于一身。”在他的帶領(lǐng)下,大家共同努力,不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐,硬是把隊(duì)伍的技能提升了上去,讓廣電局的新聞工作逐漸步入正軌。

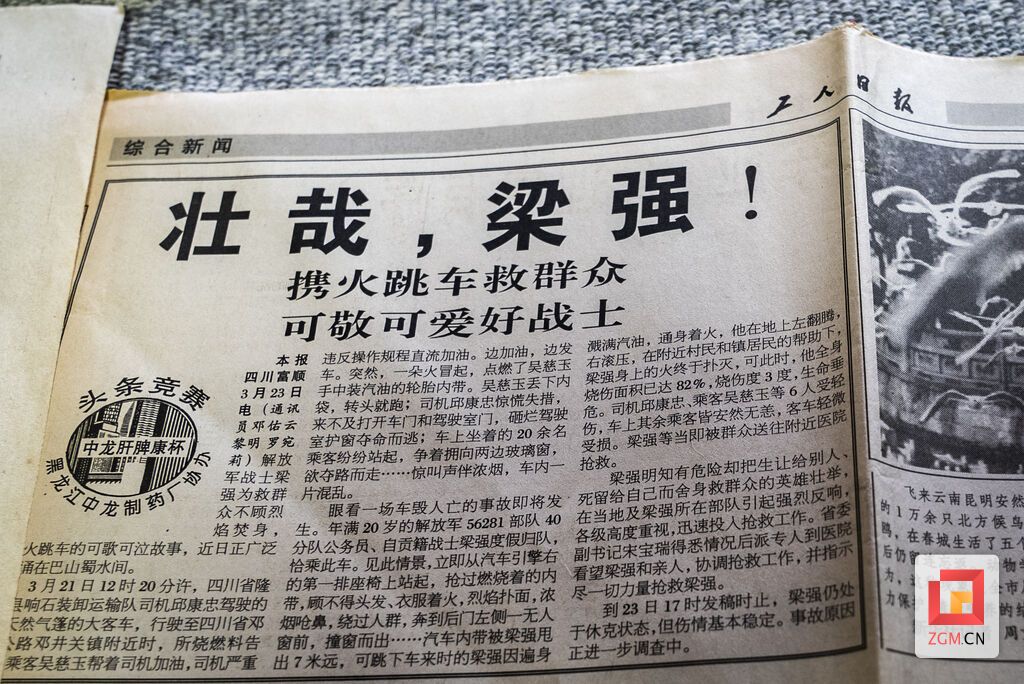

1995年3月21日,自貢籍戰(zhàn)士梁強(qiáng)火海救人的事跡震動(dòng)全國(guó)。鄧佑云和新聞部團(tuán)隊(duì)一同以“抱走一團(tuán)火,救了一車人”為主題,擬定10個(gè)宣傳提綱。1995年3月24日,鄧佑云帶著寫作團(tuán)隊(duì)采寫的新聞《壯哉,梁強(qiáng)!攜火跳車救群眾可敬可愛(ài)好戰(zhàn)士》被《工人日?qǐng)?bào)》三版頭條采用,系全國(guó)首篇相關(guān)報(bào)道。后續(xù)長(zhǎng)篇通訊《烈火煉真金,軍魂塑英雄——梁強(qiáng)臨危不懼勇救群眾紀(jì)實(shí)》等在《工人日?qǐng)?bào)》等媒體刊登。梁強(qiáng)的故事通過(guò)報(bào)紙、廣播傳遍全國(guó)。

關(guān)注弱勢(shì)群體、挖掘本土文化也是鄧佑云一直在做的事。與被譽(yù)為“四川張海迪”的富順殘疾人作家賴雨的相遇,是鄧佑云新聞生涯的重要坐標(biāo)。從1983年發(fā)現(xiàn)賴雨,笫一個(gè)報(bào)道賴雨開始,鄧佑云與賴雨建立了牢固的友誼。

1996年以來(lái),他多次走進(jìn)賴雨家,用鏡頭拍下賴雨寫作時(shí)的側(cè)影,聽(tīng)她接聽(tīng)心理咨詢熱線時(shí)溫柔的嗓音,更傾聽(tīng)她的創(chuàng)作心得,甚至在她患病時(shí)協(xié)調(diào)資源提供幫助。在散文《走近賴雨》中,鄧佑云以細(xì)膩的筆觸記錄了賴雨“在文字中超越身體局限”的堅(jiān)韌,稱其為“用生命寫詩(shī)的人”。

鄧佑云的攝影與寫作始終聚焦“小人物”,他筆下的富順變遷,不僅有文廟、沱江等地標(biāo),更有街巷里的修鞋匠、田間插秧的農(nóng)民、土陶廠里的制陶工人、陋室中的寫作者……鄧佑云告訴記者,“新聞人嘛,要多做事、做好事、做實(shí)事,要把看見(jiàn)的真實(shí)、遇見(jiàn)的美好,都好好留在人世間。”

時(shí)光兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),1998年,鄧佑云又回到了熟悉的縣委宣傳部。這一次,他將目光投向更廣闊的民間圖景,試圖讓文化根系深扎于故土中。

同年的端午龍舟賽,是他重返文化舞臺(tái)的開篇之作。面對(duì)停擺13年的傳統(tǒng)習(xí)俗,鄧佑云與文光祿、陳祝平等幾上農(nóng)行,以“農(nóng)行杯”冠名贊助破解資金困局。從龍舟隊(duì)組建到救生船部署,從臨時(shí)公廁搭建到“放鐵炮”的火藥調(diào)配,他事無(wú)巨細(xì)地盡心參與。

當(dāng)彩龍?jiān)阢细?jìng)發(fā),兩岸上萬(wàn)人齊聲吶喊時(shí),這位活動(dòng)組織者卻蹲在岸邊,用相機(jī)定格沸騰的人潮與飛濺的浪花。這場(chǎng)成功的賽事讓富順餐飲業(yè)單日收入暴漲五倍,連餐館老板都驚呼“準(zhǔn)備了賣兩天的食材,不到中午就賣光了”。

此后五年,他化身富順文化活動(dòng)的“永動(dòng)機(jī)”,也見(jiàn)證并記錄了首屆中秋音樂(lè)晚會(huì)上,月光與音符在西湖水面交織;劉光第殉難百年紀(jì)念活動(dòng)中,省市領(lǐng)導(dǎo)與百姓共同緬懷英烈;世紀(jì)之交的花燈會(huì)上,自貢彩燈非遺傳承人胡德芳設(shè)計(jì)的燈組在五府山璀璨綻放;2000年元旦的萬(wàn)人長(zhǎng)跑,參與者以健康活力開啟新千年的序章。

2003年,提前退休的鄧佑云應(yīng)表哥之邀赴北京開拓變壓器市場(chǎng)。在首都依然忙碌的他,心中始終忘不了富順西湖的荷園夜色、沱江的槳聲燈影。

2004年下半年,鄧佑云回到富順,回到愛(ài)好攝影的朋友之中,回到富順的文化群體中,他在《留在媒體上的記憶》一書自序中寫道,“我像一條旱地的魚兒重新游入水中,愉快地工作,愉快地享受,愉快地生活,這才是生我,養(yǎng)我的家鄉(xiāng),這才是我學(xué)習(xí)成長(zhǎng),歷練功夫,走上輝煌的沃土。”佳作不斷的他,2015年加入了中國(guó)攝影家協(xié)會(huì),2016年獲“首屆富順文化守望者”的稱號(hào)。

重回故鄉(xiāng)的鄧佑云,還自學(xué)電腦操作和掃描技術(shù),自學(xué)無(wú)人機(jī)航拍,舉辦“那年·那時(shí)·那瞬間”個(gè)人攝影展,參與《富順背影·世紀(jì)老照片》書籍編纂。時(shí)至今日,他主要負(fù)責(zé)的自貢市攝像師協(xié)會(huì)微信公眾號(hào)“新文化視界”每天都在更新文章。

如今75歲的鄧佑云,笑稱自己為妻子銀靜的“得力助手”,日常為買菜、做飯和整理照片。“有些時(shí)候他比上班還忙咧。哪家單位缺了照片都來(lái)找他。他不是在翻老照片,就是在整新素材。”銀靜帶著笑意小小抱怨道:“老鄧不看看自己的歲數(shù),還那么攢勁地去一線拍。”

歷史是昨天的新聞,新聞是明天的歷史。當(dāng)問(wèn)及新聞生涯的感悟,鄧佑云不假思索地說(shuō):“我就是實(shí)實(shí)在在干工作的人。這輩子一直在做我喜歡做的事,累點(diǎn)辛苦點(diǎn),都不是問(wèn)題。”

正如自貢市著名作家蔣涌在《不顯山水的異才》中所寫:“在富順,鄧佑云‘露臉率’和‘隱身率’都極高,他兼具‘名士’和‘隱士’于一身。同事、鄉(xiāng)親對(duì)他有親近感、信任感、踏實(shí)感、安全感,真是百‘感’交集,如同無(wú)論有形無(wú)形都與生命之呼吸同在的須臾難離的‘空氣’。”這位七旬老人的身影,與他鏡頭里的“千年古縣”疊成同一幅剪影,他是時(shí)光的顯影者,亦是永不退場(chǎng)的記錄者。

(圖片除署名外由受訪者提供)

編輯:余耀

責(zé)任編輯:陳繼東

編審:張宏彥

2