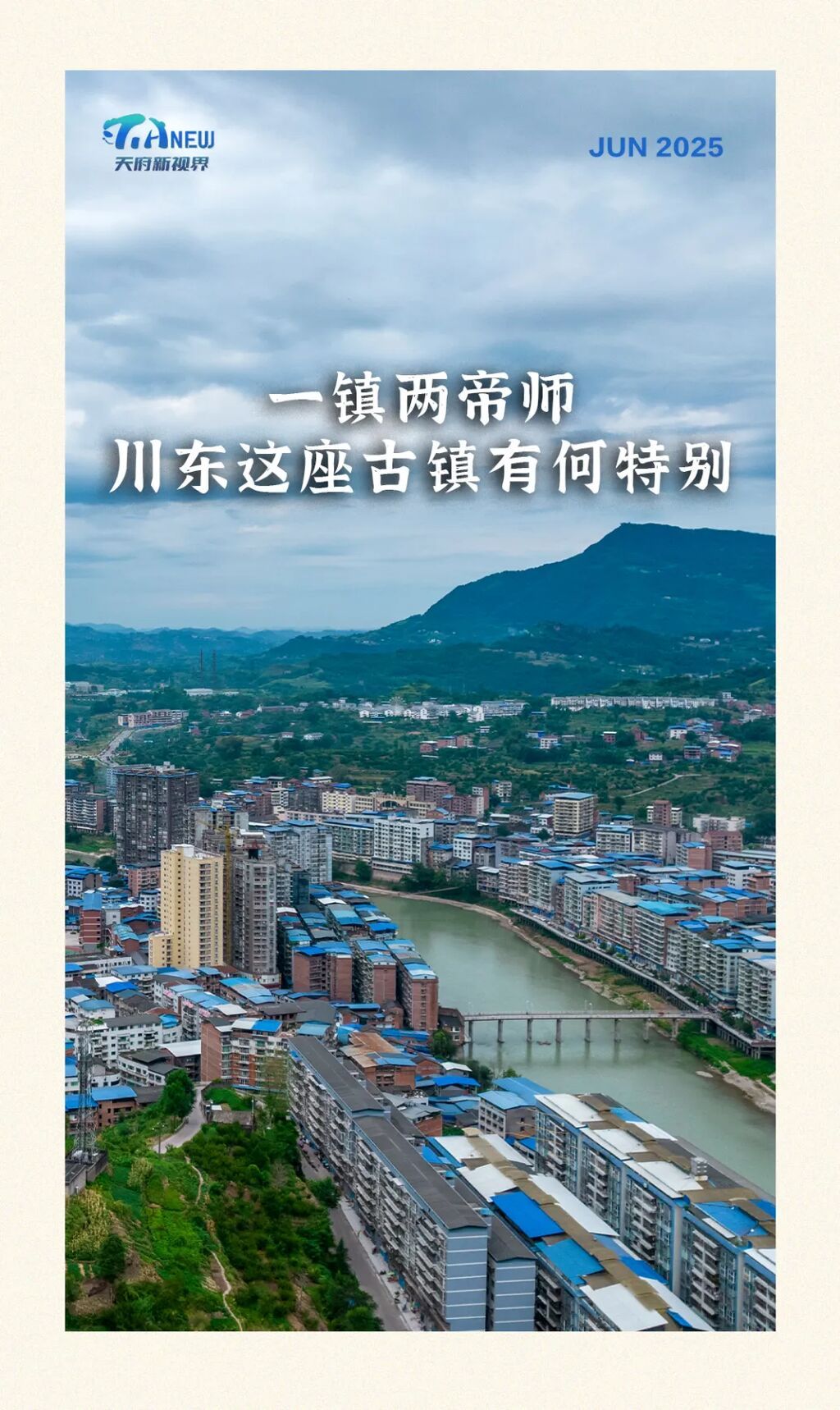

巴蜀大地人文璀璨,宣漢縣以其獨(dú)特的歷史文化熠熠生輝,巴文化、紅色文化、土家文化在此交融共生。作為宣漢副中心的南壩鎮(zhèn),不僅是川東“四大古鎮(zhèn)”之一,更因“一鎮(zhèn)兩帝師”而聞名遐邇——明成祖朱棣之師唐瑜、清道光帝之師陶洪元曾在此興學(xué)育人,為當(dāng)?shù)匚慕淌聵I(yè)奠定深厚根基。

南壩鎮(zhèn)帝師文化公園占地60畝,園內(nèi)唐瑜銅像、帝師講壇、文化走廊等景點(diǎn)星羅棋布,生動(dòng)展現(xiàn)著歷代文人墨客對兩位帝師的禮贊。不遠(yuǎn)處東陽溪北坡上的唐瑜墓,雕刻精美,現(xiàn)為省級文保單位,見證著這座古鎮(zhèn)與帝師們的不解之緣。

唐瑜(?—1427年),字敬鼎,浙江蘭溪人,明初著名儒臣、帝師,洪武年間進(jìn)士,也是達(dá)州歷史上首位帝師。1381年,他奉旨擔(dān)任東宮教諭,成為朱元璋四子朱棣的老師。在授業(yè)過程中,唐瑜大力提倡“以人為本”的理念,強(qiáng)調(diào)“強(qiáng)國富民”的政策,以“平民教育”思想啟迪朱棣,為其日后治國理政奠定基礎(chǔ)。這段師生情誼,深刻影響了朱棣的執(zhí)政風(fēng)格,也為“永樂盛世”埋下伏筆。

1402年,朱棣登基,唐瑜被擢升為帝師,輔佐明成祖完善政治制度、發(fā)展經(jīng)濟(jì)、編修《永樂大典》、疏浚大運(yùn)河,推動(dòng)明朝走向鼎盛。1414年,唐瑜奉旨入川,最終定居宣漢南壩。他在此創(chuàng)辦“儒籍堂”,興辦鄉(xiāng)學(xué),傳播中原文化,使偏遠(yuǎn)之地漸成文教昌盛之鄉(xiāng)。其子唐鯤、唐鯉皆高中進(jìn)士,朱棣曾御賜唐鯤“鯤奮天池”四字,今南壩“昆池”之名即源于此。

1427年,唐瑜逝世,葬于南壩東陽溪。他不僅為“永樂盛世”作出重要貢獻(xiàn),更在巴蜀大地播撒文明火種。其家族明清兩代共51人考取功名,第十一世孫唐甄更成為明末清初的著名思想家和政論家,被列為對中國歷史有重大影響的“杰出思想家”。唐瑜的一生,既是帝王之師的輝煌史詩,也是文化傳播的生動(dòng)典范,至今仍在巴蜀大地傳頌。

19世紀(jì)的巴蜀大地,迎來了一位特殊的縣令——陶洪元。這位江西新建籍的翰林學(xué)士,曾擔(dān)任清道光皇帝的老師,卻在1843年選擇赴任偏遠(yuǎn)的東鄉(xiāng)縣(今宣漢),用畢生所學(xué)澆灌這片文化沃土。

作為曾經(jīng)的帝師,陶洪元深諳教育興邦之道。上任伊始,他便著手振興地方文教:1845年在南壩創(chuàng)辦陶成書院(今昆池中心校前身),1849年改建東鄉(xiāng)儒學(xué)為來鹿書院(今宣漢中學(xué)前身)。更難得的是,這位縣令常常親臨書院,為學(xué)子們講經(jīng)論學(xué)。在他的悉心培育下,東鄉(xiāng)文風(fēng)日盛,人才輩出。

從紫禁城的帝師到巴山蜀水的縣令,陶洪元始終秉持著“為國育才”的初心。他用實(shí)際行動(dòng)詮釋了“為官一任,教化一方”的士人擔(dān)當(dāng),在宣漢教育史上留下了濃墨重彩的一筆。如今,漫步在昆池中心校和宣漢中學(xué)的校園里,仿佛仍能感受到這位先賢留下的文脈余韻。

在唐瑜、陶洪元兩位帝師的精神感召下,宣漢這片文化沃土始終涌動(dòng)著崇文重教的熱忱。

從明永樂到清道光,從蘭木溝到南壩鎮(zhèn),一條綿延不絕的文脈清晰可辨。它既藏在《永樂大典》的典籍里,也顯現(xiàn)在窗明幾凈的教室中;既凝結(jié)在“陶成”“來鹿”的書院匾額上,更躍動(dòng)于莘莘學(xué)子的瑯瑯誦讀間。它如同奔流不息的前河水,滋養(yǎng)著這片土地,孕育著一代又一代的人才,續(xù)寫著新的傳奇。

本期話題

你喜歡逛古鎮(zhèn)嗎?偏好哪類古鎮(zhèn)?評論區(qū)聊一聊~

?

供稿/宣漢縣委宣傳部

撰文/向萌

編輯/梁慶

?責(zé)編/謝夢?馬艷琳?

審核/姜明

編輯:馮方湲

責(zé)任編輯:金艷

編審:喻佳

0