陳崇哲:清末蜀中文學大家

高仁斌|文

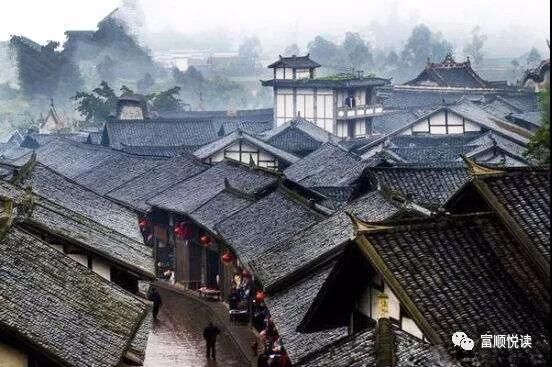

在川南富順縣城的沱江岸邊,有著一座始建于清朝康乾年間的古老民居——福源灝,,原名“鳳凰莊”,。福源灝整體建筑呈長方形,,橫闊約95米,,縱深約59米,建筑面積約3600平方米,。共有房舍99間,、天井48個、陰溝64條,。建筑高低錯落,,層次分明,院落廊道縱橫,,門欄重重,,照壁數(shù)仞。整座民居至今保存完好,,是川南乃至四川罕見的典型清代晚期民居建筑群落,,現(xiàn)為四川省文物保護單位。

這座民居的主人,,最初為一鄧姓商人,。清嘉慶元年(1796年),為奉政大夫陳宏澤購得,,后由其四子陳新斗繼承經營,,取商號為福源號。陳新斗之子陳兆賢,,自1875年至1892年間,,先后進行過兩次改擴建。為求子孫具有灝博學識,,如同繞宅水勢,,灝瀚書海,故將福源號更名為福源灝,。

可以看得出,,這是一座顯赫的富商宅院。如果不深入到歷史的細節(jié),,我們都難以理解,,福源灝前廳二門條石左右石坊門聯(lián)的涵義,門聯(lián)為“文梓瑞芝秀挺嘉圖,,霞縠纈光照曲門,。”而事實上,,這座幽深的宅院,,的確和一大批才華橫溢的飽學之士有著密切聯(lián)系。清末“蜀中文學八大家”之一的陳崇哲,就是他們中的代表,。

顯赫的移民大家族

陳氏祖籍為福建龍巖,,其十世祖陳顯臣由龍巖遷四川資中縣銀山鎮(zhèn),嘉慶元年,,陳氏遷入富順縣師梓場(今富順縣獅市鎮(zhèn))黎花灣,,奉政大夫陳宏澤購得富順鄧氏鳳凰莊。

陳宏澤共有四個兒子,,分別是:新隆,、新仁、新憲(早亡),、新斗,。遷居富順后,陳氏主要以經商為業(yè),,長子新隆開辦的福隆號,、次子新仁開辦的福星號和四子新斗開辦的福源號,被稱為獅子場商業(yè)三大寶號,。其中,,開辦福星號的陳新仁即是陳崇哲的曾祖。

陳崇哲為陳氏入川第五代孫,,其父陳慶華,,字祝三,候選同知,,誥授奉政大夫,。按照清制,陳慶華當時享受朝廷的待遇為正五品,,相當于今天的正廳級,。需要特別提及的是,陳宏澤的封爵名號為“貤贈奉政大夫”,,這說明,,他的這一封號并非自身取得,而是其晚輩子孫取得功名后,,呈請朝廷將這一封號移授給自己的親族尊長,。《陳崇哲四川優(yōu)貢卷》記載,,陳崇哲的父親陳慶華乃是陳宏澤的曾孫,,陳慶華取得功名時,陳宏澤已經不在世,。因此,取得功名并將這一封爵名號移授給陳宏澤的,應該另有其人,。經考證,,陳宏澤的子輩中沒有人直接取得功名,但是其孫輩中有多人取得地位較高的功名,,即:陳兆銓為誥封宣德郎晉封奉政大夫(正五品),,陳兆熊誥授通奉大夫(從二品),此外,,陳兆鏞為辛酉科武進士,、欽點御前侍衛(wèi)(按清制,至少為正五品),。因此,,陳氏“兆”字輩開始,開始涌現(xiàn)出杰出人才并取得較高功名,,也正因為如此,,陳氏家族中多人具有“貤贈”“誥贈”功名,比如:陳宏澤為貤贈奉政大夫,、陳新仁為貤贈奉政大夫,、陳新斗為誥贈中議大夫晉贈通奉大夫。

及至陳崇哲的父輩,,陳氏家族更為龐大,,且十分重視教育,除其父陳慶華之外,,另有入讀最高學府國子監(jiān)的監(jiān)生四人(慶宗,、慶余、慶綬,、慶科),,同時還有兩人擔任過教育官員(陳慶升為黔江縣教諭,陳慶地為鄰水縣教諭),。

陳崇哲排行為長,,還有四個胞弟和一個妹妹,即:崇善,、崇實,、崇貴、崇憼和胞妹德征,。陳崇哲,,字元叡(rui),又字紫垣,,清咸豐癸丑年(1853年)六月二十八日出生于敘州府富順縣獅市鎮(zhèn)黎花灣,。顯赫而殷實的家族環(huán)境,,自然給陳崇哲提供了良好的學習條件。

清末蜀中文學名家

著名史學家,、原四川省歷史研究所所長賈大泉主編的《四川歷史辭典》一書中,,列出了清末“蜀中文學八大家”,其中川南自貢就有兩人,,一個是戊戌六君子之一的劉光第,,因為戊戌被難而廣為人知,而另一位,,則是不太為人知曉的陳崇哲,。

陳崇哲,光緒八年(1882年)壬午科優(yōu)貢,,光緒十一年(1885年)舉人,,官秀山縣訓導。從陳崇哲的成長軌跡來看,,并沒有進士及第的榮光,,也沒有官居高位的得意,僅僅擔任過秀山縣的訓導,,“訓導”一職,,在清朝之位階約為從七品,訓導職能通常為輔佐地方知府,,為基層官員編制之一,,主要功能為負責教育方面的事務。

陳崇哲的文學才華,,需要從尊經書院說起,。在時任四川學政張之洞的極力推動下,尊經書院成立于同治十三年(1874年),,是清末四川兩大官辦最高學府之一,。同治十五年(1876年),尊經書院面向全省招收首批學生100余名,,其中川南富順縣就有三人同時入讀,,這三個人是:當時年方18歲的劉光第、20歲的宋育仁和24歲的陳崇哲,,陳崇哲為三人中年長者,。陳崇哲在尊經書院時已經享有文名,光緒八年(1882年),,時稱“英雄銳哲”“尊經四杰”的名山吳之英,、綿竹楊銳、德陽劉子雄和富順陳崇哲被學政考選為“優(yōu)貢”入太學,,次年七月初三,,陳崇哲與其他47名優(yōu)貢一起經朝考后在養(yǎng)心殿朝見光緒皇帝(是為大挑),。陳崇哲中二等第二十四名,奉旨以教職用,,任秀山縣訓導,。

陳崇哲擅長修習經學,平生著述甚多,。編著有《儀禮士喪虞器服釋證》四卷、《禮表》二卷,、《古今文尚書篇目表》一卷,、《饋食儀節(jié)》一卷、《八代文章志》二十卷,、《江漢源流考》二卷,、《蜀歷代文學贊》二卷、《春荑閣詩集》四卷,、《春荑閣文集》七卷,。又有《春荑閣詞》一卷,宋育仁為之序,。此外,,他還曾為“西蜀四大家”及“嘉靖八才子”之一的熊過(明代進士,四川富順人)作傳,,并載入清版《熊南沙先生文集》,。

尤其值得一說的是,他與鄉(xiāng)人,、江陽書院院長簡伯璋(簡燊)共同編著的《八代文粹》,,這是一部浩大的工程,全書計一千三百家,、二百二十卷,,作序者為著名經史學家、也是陳崇哲在尊經書院時的授業(yè)師王闿運,。該書在中國文學史上具有十分重要的研究價值,。

《巴蜀全書》對陳崇哲作出的評價是:“治經謹嚴,勤學深思,,才藻富麗,,詩文俱佳,詩五言宗《文選》,,七言步武唐人,,文則追蹤魏晉。尤重躬行,,以孝友稱著,?!?/p>

被時光淹沒的往事

史料記載,陳崇哲擔任秀山縣訓導之后,,不久便回鄉(xiāng)教書,。其任職秀山是光緒九年(1883年),此時的陳崇哲僅31歲,,正值青年,。光緒十一年(1885年),陳崇哲還中了舉人,。據(jù)此,,我們基本可以推斷,陳崇哲在中舉之后,,便不再為官,,而是回歸家鄉(xiāng)富順,以教書為業(yè),。

陳崇哲辭官回鄉(xiāng)的具體原因,,史料上并沒有記載,但是從《富順縣志》(1931年版)中關于其胞弟陳崇善的記載中,,我們可以得知陳崇哲曾長期患病,,且花費了巨大的醫(yī)療費用,“崇善,,慶華次子,,字價生,繼父任里正二十余年,,人無怨者,,戊子戊戌水災出私蓄按丁散粥,父病不解衣至數(shù)十夜,,兄崇哲患病延醫(yī)購藥費至千余金,。”據(jù)此,,我們或可推論,,陳崇哲辭官返鄉(xiāng)的主要原因是身體不佳,長期多病,。

那么,,陳崇哲究竟病逝于何年呢?目前所見史志上均未提及,。我們只能從其經歷中略作一些推論,。陳崇哲與宋育仁既是尊經書院的同學,也是姻親,,陳崇哲的兒子陳嘉誦即為宋育仁之女婿,。宋育仁監(jiān)修1931年出版的《富順縣志》中,,編纂人員名單里就有陳嘉誦,還有陳崇哲的另一個兒子陳荀若,。顯然,,陳崇哲沒有參與《富順縣志》的編纂工作,,同時《富順縣志》附有其傳,,亦說明此時陳崇哲已故,。同時,,光緒三十一年(1905年),時年29歲的陳嘉誦與叔父陳崇憼東渡日本留學,,就是在陳崇哲的支持下成行的,,說明此時53歲的陳崇哲尚且健在,。此外,,陳崇哲與名山吳之英同為尊經書院之“尊經四杰”,且二人多有往來,,十分交好,。陳崇哲去世之時,身為同學知己的吳之英感慨良多,,他與陳崇哲有著十分相似的從政經歷(吳之英曾擔任灌縣訓導,,即今都江堰,戊戌變法失敗后憤然辭官),,吳之英曾作有《哭陳崇哲》一文以祭之,,吳之英歿于1918年,而陳崇哲之死定在其前,。綜上推論,,可知陳崇哲病逝于53歲至66歲之間,即1905年至1918年之間,。

《富順縣志》所載陳崇哲回鄉(xiāng)以教書為業(yè),,但并未具體說明其執(zhí)教于何處。有兩種可能性,,一是陳崇哲回鄉(xiāng)后自辦私塾,,教書之余主要從事著作,二是回鄉(xiāng)后即執(zhí)教于富順最有名的江陽書院,??贾T陳崇哲還有一位堂兄陳崇傚(丙子科舉人)亦為江陽書院主講,以及陳崇哲與江陽書院院長簡伯璋合作編著浩大的《八代文粹》之史實,,筆者認為陳崇哲主講江陽書院的可能性更大,。只是,因為陳氏家境殷實,,他教書的目的不在于為生計,,更多在于教化鄉(xiāng)民,,以及完成自己未盡之著述罷了。

2020年6月14日于海棠村

寫作本文是參考了1931年版《富順縣志》,、1993年版《富順縣志》,、清版《熊南沙先生文集》、《陳崇哲四川優(yōu)貢卷》,、賈大泉《四川歷史辭典》,、《獅市鎮(zhèn)志》、《富順文物》等文獻資料,。

編輯:熊丹

0