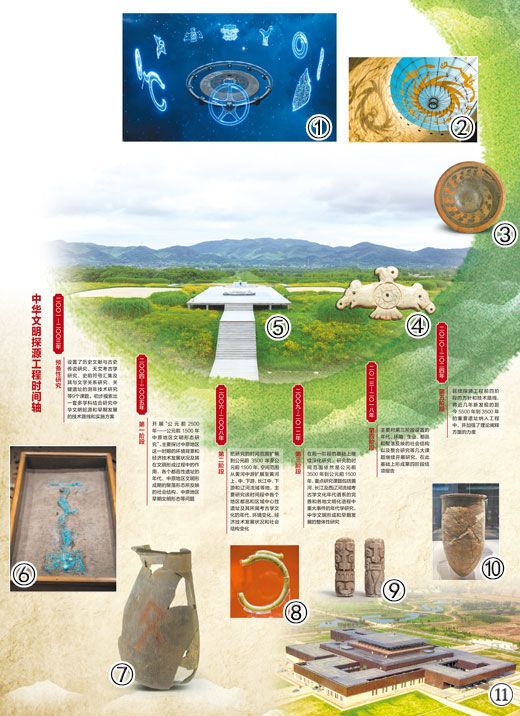

圖①:“何以文明——中華文明探源工程成果數(shù)字藝術大展”序廳展示的遺址圖騰,。中央廣播電視總臺供圖

圖②:陽光透過四川成都金沙遺址博物館陳列館穹頂,。張 艷攝(新華社發(fā))

圖③:出土于山西襄汾陶寺遺址的彩繪龍紋陶盤,。此盤褐色胎,,內(nèi)壁及盤心涂黑色陶衣并磨光,;唇、沿面涂紅,,內(nèi)壁用紅彩繪蟠龍紋,。中國社會科學院考古研究所山西站供圖

圖④:出土于安徽含山凌家灘遺址的玉鷹。李鵬飛攝(影像中國)

圖⑤:浙江良渚古城遺址莫角山宮殿區(qū),。浙江杭州良渚遺址管委會供圖

圖⑥:出土于河南偃師二里頭遺址的綠松石龍形器,,由2000余片綠松石組合而成,龍身長64.5厘米,,巨頭蜷尾,,綠松石片象征鱗紋,遍布全身,。丁俊豪攝(影像中國)

圖⑦:出土于山西襄汾陶寺遺址的朱書文字陶扁壺,。壺鼓腹部用朱砂寫有一“文”,與甲骨文“文”形體結構十分相像,。這是陶寺文化文字出現(xiàn)的重要資料,,對于漢字起源的研究有著深遠意義。中國社會科學院考古研究所山西站供圖

圖⑧:“何以中國”展上展出的紅山文化標志性文物紅山玉龍,。魏 堯攝(影像中國)

圖⑨:陜西神木石峁遺址的立柱型石雕,。陜西省考古研究院供圖

圖⑩:出土于安徽蒙城新石器時代尉遲寺遺址的大口陶尊。器物上有刻畫符號,,分別是“日”“月”“山”形,,抽象的表達和組合超越了簡單的圖畫,能看到漢字的雛形,。代慧康攝(人民視覺)

圖?:河南二里頭夏都遺址博物館,。小 鶴攝(影像中國)

資料來源:中國社會科學院

習近平總書記近日對宣傳思想文化工作作出重要指示強調(diào):“著力賡續(xù)中華文脈、推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉化和創(chuàng)新性發(fā)展”“不斷提升國家文化軟實力和中華文化影響力,,為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家,、全面推進中華民族偉大復興提供堅強思想保證、強大精神力量,、有利文化條件”,。

浙江良渚、湖北石家河,、山西陶寺,、陜西石峁、河南二里頭……自2001年項目預研究啟動至今,,中華文明探源工程持續(xù)開展,。2020年,中華文明探源工程進入第五階段,,豐碩的考古發(fā)現(xiàn),、深入的研究成果,不斷豐富著人們對中華文明起源階段的認知。國家文物局“考古中國”重大項目關注中國境內(nèi)人類起源,、中華文明形成,、統(tǒng)一多民族國家建立和發(fā)展、中華文明在世界文明中的重要地位等,。多學科的聯(lián)合攻關、多角度的研究思路,、高科技的助力,,為考古工作的順利進行保駕護航。中華文明起源工程,、“考古中國”等重大項目的實施,,為實證我國百萬年的人類史、一萬年的文化史,、5000多年的文明史提供了堅實的支撐,。

深入了解中華文明五千多年發(fā)展史,把中國文明歷史研究引向深入,,要進一步深入研究轉化中華文明探源的成果,,傳承弘揚中華文明的燦爛成就,推進文化自信自強,,提升中華文明的國際影響力,。(本報記者 王玨)

實習編輯:賈雨

責任編輯:劉汶林

編審:舒旭暉

0