自貢網記者 張才 王旭東 王朝暉 ?余耀

2023年末,經過重新修訂,、增補的新版《江姐童年故事》問世,。和初版相比,新版內容更加豐富,、人物更加鮮活,,讓江姐的童年形象可信可感地躍然紙上。近日,,該書的兩位作者——劉仁輝和楊源孜接受了自貢網記者專訪,,分享了歷時15年的創(chuàng)作過程與感悟。

探尋江姐幼年留下的足跡

“江竹筠生在四川自流井,,家貧窮自幼當過工人……”這段關于江姐的清音唱詞,,是劉仁輝在1964年與幾位同窗好友一起看曲藝演出時聽到的,,至今記憶猶新。當時劉仁輝就讀于四川大學中文系,,正是這次觀演,,讓他第一次得知革命英烈江姐和自己既是同校(1944年,江竹筠受黨指派赴成都工作,,考入國立四川大學農學院)又是同鄉(xiāng),。

同一年(1964年)出生的楊源孜,看過小說《紅巖》,、電影《烈火中永生》,,熟悉這位紅巖英烈可歌可泣的革命事跡,但她也和大多數人一樣,,在很長一段時間里對江姐的童年生活并不了解,。

“對普通人來說,童年的8年也許不算很長,,但這是29歲就犧牲的江姐寶貴生命的近三分之一,,也是她性格養(yǎng)成的重要階段?!?劉仁輝說,,他和楊源孜在接到創(chuàng)作《江姐童年故事》邀請前并不相熟,但碰頭后兩人都覺得這件事太重要,,于是各自放下了手中正在進行的寫作計劃,,投入到這本意義非凡的“小書”創(chuàng)作中。

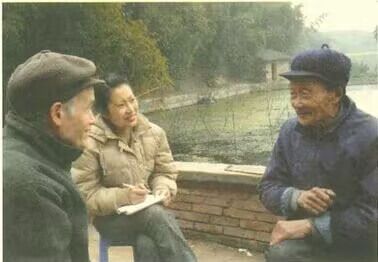

2008年2月,,春寒料峭,。劉仁輝和楊源孜走進了自貢市大安區(qū)大山鋪鎮(zhèn)江家灣,開始追尋家鄉(xiāng)英烈的成長足跡,。

“在江家灣,,人人都知道自己家鄉(xiāng)出了個大英雄,但能說上一兩件童年軼事,,提供有價值信息的人卻少之又少,。” 劉仁輝稱當時能夠查找到的檔案資料中,,除了江姐的出生日期外,,只有短短一行字:“1928年家鄉(xiāng)大旱,生活艱難,,江姐和母親離開自貢,,投奔家住重慶的三舅”。

劉仁輝和楊源孜初到江家灣調查采訪時,,距江姐離鄉(xiāng)已過去整整80年,,她的前輩親屬都已經離世,。作者形容此次采訪不但難度極大,也是一次搶救性采訪,,好些故事一旦沒有發(fā)掘出來就會被淹沒在歷史長河之中,,再無蹤跡可尋。

十多年前的江家灣還是一個偏僻的小山村,,劉仁輝和楊源孜從市區(qū)出發(fā)要先乘坐一個多小時公交車,,然后換乘“突突”作響的三輪車,最后步行一段小路方才能抵達目的地,。遇到采訪對象走親戚,、上街趕場或到醫(yī)院看病,兩人一等就是一上午,,中午啃兩口自帶的面包就算是吃了午餐,。有一次趕上了下雨,道路變得格外泥濘,,腳穿皮鞋的劉仁輝腳下一滑,,同行的村干部和跟在身后的楊源孜趕緊上前攙扶,才幸免掉進河里,。

兩人一趟一趟往江家灣跑,,前前后后采訪了好幾十人,將收集到的碎片一樣的信息進行整理,、反復求證,,江姐童年成長的足跡漸漸清晰起來。2009年3月,,融入了兩位作家心血與期待的《江姐童年故事》終于出版,很快在社會上引起了強烈反響,,兩萬冊圖書銷售一空,。

江姐成為英雄并非偶然

“江家灣山多而水淺,通常一畝坡地種麥子只能產百把斤,,栽紅苕比鄰近村子少三四成,,山上的瘦土長不出玉米來,點豆子也很難長高長壯,,當地人稱‘不倒苗’……”《江姐童年故事》真實生動地再現了江姐人生起步階段的成長環(huán)境和生活狀況,全書采用“單元式”結構,, 每個章節(jié)既可單獨成篇,,合起來又是一個整體。

據兩位作者介紹,,該書第一章“四娘的乳汁哺育了小琴兒”內容來源于江姐的侄子江子剛,,又在陳淑蘭處得到了印證,。江姐出生后因母親李舜華身體較差“沒有奶水”,是四娘陳玉琳提前給自己四個月大的孩子斷奶,,用乳汁哺育了小名叫琴兒的江姐,。

江姐的母親李舜華出生城里的小康之家,知書達理,,常說“做人不能光想著自己,,大家都是鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親的”。這對幼年的江姐影響很大,,以至于她在大旱之年發(fā)現地里頭年種下的“干胡豆”沒有發(fā)芽后,,首先想到的是“孩子餓得哇哇叫”的鄰居吳二嫂。

江姐性格中的剛強和勇敢,,在童年時期就顯出雛形,,其中受父親江上林的影響頗深。江上林年輕時當過“挑鹽客”,,從自貢到重慶路途遙遠,,在那個兵荒馬亂的年代常遇到散兵游勇的騷擾,但膽色十足的他硬是憑手中的扁擔就趕跑了持槍的“兵油子”,,保住了賴以養(yǎng)家糊口的鹽擔子,。

江姐隨上過“洋學堂”的小姨李澤華進城,見識了自流井老街的繁華,,同時也看到坐在“滑桿”上衣著光鮮的有錢人,、成群結隊的乞丐以及頭上插著谷草圈在街邊“待售”的小孩……在她幼小的心靈里感到了舊社會的不公平,萌生了對弱者的同情和對是非善惡的思考,。

本土作家王孝謙在《才女江姐——<江姐童年故事>》讀后》一文中寫道,,江姐出生時江家灣屬“才子之鄉(xiāng)”富順縣管轄,自然深深烙下了家鄉(xiāng)的印記,。她好學善思,、記憶力強、通曉詩詞歌賦,、尤擅長對對子,,父母、親友及周邊的人對江姐的引導和培養(yǎng),,則形成了她的主體性格和品質,。

楊源孜接受采訪時表示,我們都知道江姐是一個了不起的英雄,,看完這本書你會覺得她能成為那樣的英雄并不是偶然的,。幼時鄉(xiāng)土人文的熏陶、父母教育的影響、前輩正確的引導,,這一個個環(huán)節(jié)的串聯鑄就了她的勇毅,、剛強與堅貞。

新版《江姐童年故事》的價值

“要把童年江竹筠的點滴事跡一點點從親屬,、知情人的記憶中摳出來,、擠出來,從中找出江姐之為江姐的理由,,這是責任感和作家的求實求真的態(tài)度,。”作家王典平,、王發(fā)慶在《搶救與發(fā)現——<江姐童年故事>》讀后》一文中這樣寫道,。

據悉,在2009年《江姐童年故事》初次出版不久,,兩位作者就有了找出書中不足并加以彌補的想法,。

“這些素材不放進去,實在太可惜,!”劉仁輝表示初版由于成稿時間較緊,,在地名提法上存在一定爭議,同時在校對上也存在疏漏,,更重要的是后來陸陸續(xù)續(xù)又獲得了一些新的線索,,直接關系到江姐人物的塑造和性格刻畫。記者也發(fā)現,,該書新版字數從初版的4萬多字增加到了近7萬字,,新增內容包括“哨鑼山上的小哨兵”、1928年大旱時江姐和村民“吃大戶”,,以及江姐13歲時回鄉(xiāng)祭祖等等,。

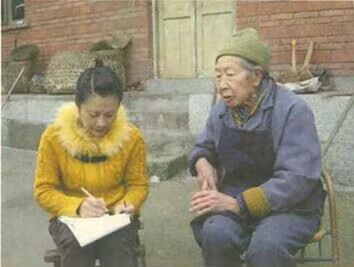

2016年,劉仁輝和楊源孜對陳淑蘭老人作了最后一次較為深入的采訪,,陳淑蘭老人的兒子也在場,。2018年,百歲老人陳淑蘭去世,,沒能看到新版《江姐童年故事》的問世。這是一個令兩位作者嘆息不已的遺憾,,也折射出該書再版的不易與不可復制的價值,。

“在我眼里,江姐小時候就是個活潑可愛的女孩,,但膽大心細,、心地善良?!?楊源孜記不清自己前前后后去了多少次江家灣,,她表示隨著采訪的深入,,江姐童年的生活逐漸清晰起來,內心有一種別樣的情感,。江姐的一生是偉大的,,她兒時在江家灣的8年童年生活既艱辛又不凡,她是那個在李白河里抓魚摸蝦給母親補身體的“小泥人”,,同時又是那個發(fā)現土匪敢上樹掛杏黃旗為村民示警的“小勇士”,,是江家灣這片土地賦予了她美好的性靈,鑄就了她的勇毅和剛強,,讓她最終義無反顧走上了革命道路,。

“一部作品的重要性不在于篇幅長短,而在于思想價值和藝術價值,?!眱晌蛔髡弑硎荆督阃旯适隆诽钛a了巾幗英雄江竹筠人生歷程的一段空白,,讓廣大讀者清晰地看到了江姐兒時艱難成長的足跡,,看到了江姐父母及親鄰們對她幼小心靈產生的巨大而深遠的影響,從而使人們對英雄的一生有了一個更為全面的認識和了解,。兩位作者希望家鄉(xiāng)自貢能繼續(xù)守護好這份珍貴的紅色記憶,,讓江姐偉大的精神品格、江姐故里的紅色基因一代代繼承下去,。

編輯:馮方湲

責任編輯:陳繼東

編審:舒旭暉

1