明正統(tǒng)八年(1443年),,時任四川富順知縣李真賦詩《古井咸泉》云:“地浚鹽池石甃圓,,潛通海水凈涓涓。轆轤聲轉(zhuǎn)傾銀液,,鼎鑊湯消變汞鉛,。正策謀深從昔著,調(diào)羹味美說誰先,? 近來更喜資時用,,飛票盈倉促戍邊”。這首詩是富順地區(qū)最早留諸史籍的一首鹽井題詩,。詩作贊美了古井泉(又稱富義井)鹽井的開發(fā)利用和在當(dāng)時產(chǎn)生的積極影響,。在八腳山梁及其周邊的大墳堡區(qū)域,分布著數(shù)以百計的古鹽井井址,,以及大墳堡鹽垣,、鹽倉壩大鹽倉等古跡。

“大墳堡這一帶,,是自貢鹽業(yè)繁榮時候的核心地區(qū),,是富榮鹽場的主要產(chǎn)區(qū)和規(guī)模最大的鹽交易市場?!蹦贻p帥氣的楊宗翔,,是自貢知名的文旅UP主,對自貢地區(qū)的歷史地理,、風(fēng)土人情很有研究,。他告訴說,大墳堡巖鹽是我國最早被發(fā)現(xiàn),、開發(fā)及利用的深層鹽體,,燊海井就處在大墳堡巖鹽礦體上,。

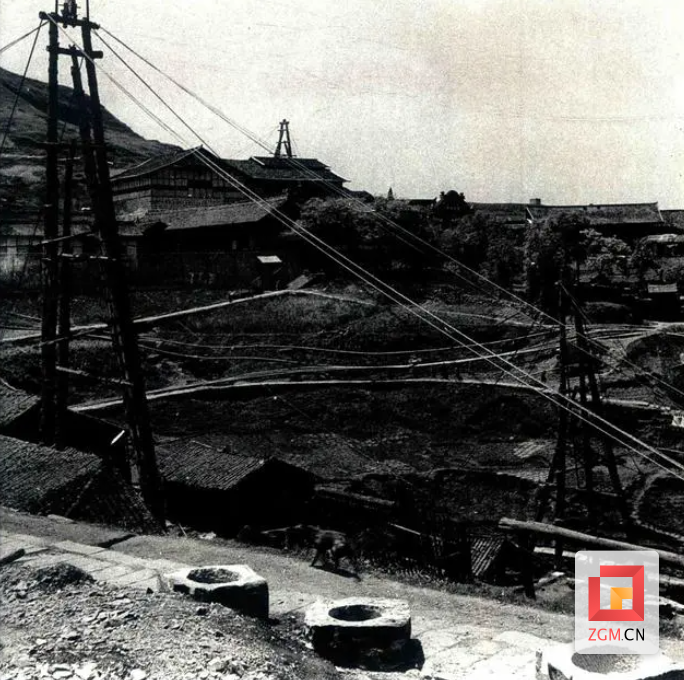

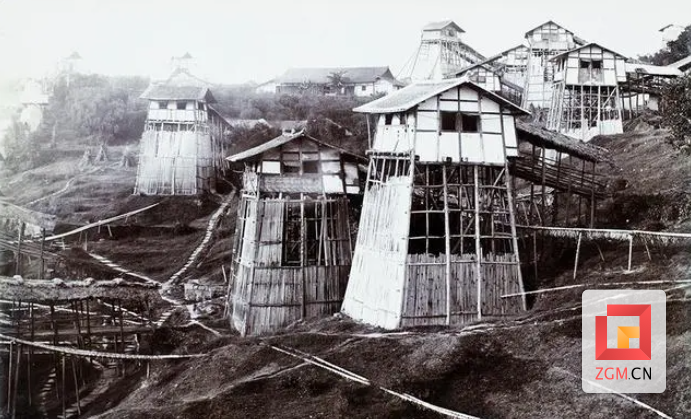

1892年,因距燊海井不遠(yuǎn)的發(fā)源井加深,,才發(fā)現(xiàn)大墳堡巖鹽礦體,其圈閉面積1.2平方千米,,鹽層埋深870至1170米,,巖層厚度4至6米。發(fā)源井初為自渡自推,,產(chǎn)量甚低,。井主李柏齋又在該井以東相距140米的天全井加深鑿尋鹽巖,于1894年見功投產(chǎn),,1895年見水位上漲,,注入糠殼證實與發(fā)源井相通,于是改發(fā)源井為注水井,,進(jìn)行連通提撈采鹵,。從此發(fā)源井、天全井成為世界上最早的一對水溶連通生產(chǎn)井,。鐘旭說,,“這一區(qū)域可考鹽井便有921口,占富榮鹽場近三分之一,,并且巨型天車(井架)林立,,是井多鹵豐之區(qū)段,成為富榮鹽場的高產(chǎn)區(qū)”,。

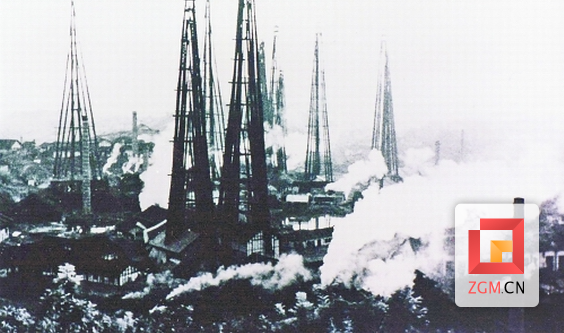

巖鹽礦體開發(fā)是自貢申遺的重要內(nèi)容,。我閱讀過一篇《世界文化遺產(chǎn)視野下的大墳堡》的文章,介紹說,,根據(jù)大墳堡巖鹽開發(fā)過程和特點可劃分為五個生產(chǎn)期,。第一個生產(chǎn)期(1892—1919年),井徑小,,產(chǎn)量低,,以人力、畜力為主,。因蒸汽機(jī)車的推廣,,產(chǎn)量由0.08萬噸/年逐年提高到9.7萬噸/年。平均每年僅產(chǎn)鹽2.57萬噸,,累計產(chǎn)出71.88萬噸,。第二個生產(chǎn)期(1920—1925年),大口徑井陸續(xù)鑿成投產(chǎn),,小口徑井相繼停推,,生產(chǎn)設(shè)備全部采用臥式鍋爐機(jī)車,。第三個生產(chǎn)期(1926—1953年),大口徑生產(chǎn)井逐漸增多,,小口徑生產(chǎn)井大部分停廢,,平均每年產(chǎn)鹽10.95萬噸,累計產(chǎn)出306.6萬噸,,年產(chǎn)量受政局影響變化極大,。第四個生產(chǎn)期(1954—1966年),在黨和政府的領(lǐng)導(dǎo)下,,大力發(fā)展生產(chǎn),,大搞技術(shù)革新和技術(shù)革命,通過改進(jìn)設(shè)備,,嚴(yán)格生產(chǎn)管理等措施,,單井生產(chǎn)能力和年產(chǎn)水平提高,平均每年產(chǎn)鹽26.6萬噸,,累計產(chǎn)出346.3萬噸,,是開采史上第二個黃金時代。只是到了第五個生產(chǎn)期(1967—1980年),,巖鹽逐漸采空,,到上世紀(jì)八十年產(chǎn)鹽量才下降至1.2萬噸/年。歷史上,,自貢大部分地區(qū)屬富順縣治,。據(jù)明朝《富順縣志》記載,明萬歷時富順縣就有鹽井十四口,。乾隆版《富順縣志》記載,,雍正時期全縣鹽井與灶臺數(shù)有井291個、鹽灶473口,,乾隆時期有井387個,、鹽灶609口。現(xiàn)在,,已知可考的富榮鹽井?dāng)?shù)目有3232口井,,其中在大墳堡區(qū)域的就有1951口,占全部鹽場近三分之二,。其鹽井之密集程度在我國乃至世界達(dá)到最高,。“鹽礦富而且眾,,游子初抵此者,,聞各處鹽井機(jī)械叮當(dāng)之聲,以為身入歐美工場矣”(川鹽紀(jì)要)。我父親曾告訴說,,一直到上世紀(jì)六七十年代,,大墳堡的洞口井扇子壩一帶,密集的鹽井天車一個挨著一個,,天車頂端的轱轆在卷揚(yáng)機(jī)的帶動下不停地轉(zhuǎn)動,,成片井灶的燒鹽平底鍋里鹽水沸騰,冒出的蒸汽在不間歇的轟鳴聲中騰騰升起幾乎遮天蔽日,,其狀之盛蔚為壯觀,。而此時,我站在八腳山的半山腰往南看,,馬草山已被削平建成住宅小區(qū),洞口井扇子壩一帶已不見了天車的蹤跡,,一聲嘆息,,萬分惆悵!

在鐘旭老師帶領(lǐng)下,,我們來到一處直徑約2,、3米的深井前。大伙站在井口,,小心翼翼地望著漆黑黑的井底,。據(jù)當(dāng)?shù)厝苏f:“這口井為八卦井,井水清澈,,井口直徑寬約2米,。往里看,周圈是紅褐石砌成八角形,,井口為了安全,,保證水質(zhì),現(xiàn)在用預(yù)制水泥板覆蓋,,僅留約1米長,,50公分寬,便于取水”,。遇到一個大姐,,告訴我們,井很深,,比三根竹竿的長度還有多,。估計大約有十幾米深?!爸劣诤螘r何人所建,,查不到資料。但從人工開鑿的痕跡和井壁等附屬構(gòu)件看,,與歷史上的大口穴鹽井遺址極其相像,!”鐘旭老師的話,,讓大家振奮起來。大口井開鑿技術(shù)可比“卓筒井”的技術(shù)早哦,,現(xiàn)今所存不多,,若當(dāng)真,那可是彌補(bǔ)了自貢鹽業(yè)史的考古實證,!

八腳山南麓,,是上世紀(jì)五十年代修筑的從大安街往西的“大高”公路。翻過興隆坳,,通向馬沖口和高硐,。從興隆坳往馬沖口段,八腳山梁不到2公里,,由5個不大山頭組成,,平均高度都在海拔420米左右,中間有通往柑子坳,、深溝兩處的翻山古道,。站在埡口俯瞰,山梁以北為緩坡,;以南則是高達(dá)70,、80米的崖壁,香樟樹粗又長,,樹葉在春日下更顯碧綠光亮,,在微風(fēng)中搖蕩。坡下是大敞平壩,,大西洋集團(tuán)和市中醫(yī)院老區(qū)分布在此,,大西洋集團(tuán)的生產(chǎn)廠房因遷往工業(yè)園區(qū)而被拆除,前期改造也拆除了民居,,以往的熱鬧繁華已失色不少,。我們踩著被風(fēng)雨洗刷和人們腳印打磨得锃光發(fā)亮的石板路,往崖底的敞壩走去,。

山梁半坡有一處平臺,,堡坎是用粗大花崗石壘成,月亮形突了出來,,正中是一段陡立的臺階,,臺面剛經(jīng)歷征地拆遷,地上建筑僅剩下幾堵斷墻,,瓦礫殘磚鋪了一地,。“到顏家灣了”同伴中有人道。一位五十來歲頭戴黑色帽的男人靠在一根木柱旁,,頭頂露出半截刻有龍頭的挑梁,,襯托下象手執(zhí)金戈的勇士,屹立在烽火臺上,!“顏軍”,,我們招呼。對方向我們揚(yáng)了揚(yáng)手回應(yīng),。他,,是顏家后人,在這里等著我們的,。顏軍說,,“這里是顏家祠堂。特殊時期,,改名山王廟,。主要是怕受影響。后變?yōu)橥庑账秸?,現(xiàn)在征收拆除了?!蔽覀儼l(fā)現(xiàn),,這個平臺是在山梁中段突出來的,十分奇特,。其后山樟林濃郁如蓋,,似“明堂”所在地;山上有“水口”,,山泉從中涌出,,似天心穴位。區(qū)域內(nèi)自顏家灣到漏明井形成一沖,,沖溝常年有水流入威遠(yuǎn)河,。以大高路為界,北側(cè)為顏家灣,,南側(cè)為鹽倉壩,。古人認(rèn)為,水流為龍之血脈,,代表財源旺衰,。水口之開關(guān)閉鎖意味著對財源的把握和控制。入水口宜大開,,寓意財源滾滾,,源遠(yuǎn)流長;出水口宜收束,使水流迂回緩瀉,,寓意聚氣斂財,,避免氣散財盡。這里是“前有照,,后有靠,,青龍白虎層層繞。金水多情來環(huán)抱,,朝案對景生巧妙,。” 的寶地,,符合古人選擇宅院絕佳選址標(biāo)準(zhǔn),。清康熙二十六年(1687年)朝廷下《招民徙蜀詔》,大量的客家人“湖廣填四川”,,來自貢的顏氏一族選擇了這里,,開枝散葉、繁衍生息,。歷經(jīng)十余代的,,宗親族人上萬,成為自貢地區(qū)有代表性的一大家族,。

“顏軍,,你清楚自己的先祖是咋個來這里的嗎?”我知道卻故意問,?!皶缘靡恍,!?“哦,,他們顏家可不簡單?!鼻袷绖谌魬液咏榻B起來,。

“顏氏族譜追蹤記載,顏姓遠(yuǎn)祖為山東曲阜人,,即孔夫子大弟子顏回的后裔,。清雍正11年(1733年)其后裔顏廷耀一家遷蜀,卜居威遠(yuǎn)南鄉(xiāng)何家壩,,以割茅草開荒,,耕種土地為主業(yè)。當(dāng)時威遠(yuǎn)人口稀少,,土地荒蕪,,誰去?扦佔’開墾,,就屬誰所有,廷耀在此立下了腳跟,,派衍六房,,子孫眾多。因人口發(fā)展很多,,就更改入川落腳地何家壩為‘顏家壩’,。后顏廷耀設(shè)館訓(xùn)蒙,就讀者眾多,,是個半耕半讀的家庭,。以二三十年耕讀積累,又購買了嚴(yán)陵王家沖,、馬家灣,、富順自流井馬沖口等幾處地方。公元1777年,,顏廷耀逝世,,其兒子六分家析產(chǎn),各分得租谷100余石,。馬沖口這片地方是長子瑛華和五子琚華分得,。顏琚華于去世后,其16歲的長子顏仲秀與母親黃氏及胞弟顏仲光,、顏仲惠,、顏仲斌由威邑南鄉(xiāng)顏家壩徙居馬沖口,顏瑛華后裔不久也相繼遷來,。這時馬沖口井務(wù)未興,瑛華長子仲秀生四子,,長昌訓(xùn)(字仕超),,次昌英(字厚庵),三昌和出繼胞弟仲惠,,四昌應(yīng)(字靄廷),,半耕半讀守著薄產(chǎn)過活。其長子顏昌訓(xùn)少時讀書有志,,謂士與天下同憂樂,,不當(dāng)營一身一家之計。因文不合時,,屢試不中,,退而嘆曰:‘何不擇一術(shù)焉,以為仰事俯蓄之資耳,?!?于是絕意仕進(jìn),,放棄功名,意從事經(jīng)營之業(yè),;其次子顏昌英,,比顏昌訓(xùn)小四歲,他舉止凝重,,出言不茍,,成人后身材魁梧,聰穎過人,,天性友愛,,喜做善事,凡好義濟(jì)困扶危之事,,無不全力以赴,,因家財不富,苦無行善之資,,常耿耿于懷,。當(dāng)時,故居近市,,鑿鹽泉之井者星羅棋布,。顏昌訓(xùn)與胞弟顏昌英商議,兄弟二人萌發(fā)了銼井取鹵制鹽之念頭,。昌訓(xùn)詳讀《貨殖傳》,,習(xí)經(jīng)營之道,亦深入井場細(xì)心觀察各井現(xiàn)狀,。調(diào)研某井何以‘水豐火旺’,,某井何以‘不見功’,并察其地形地貌,,取其銼井取出的巖石,,悉加分析,逐以積累,,從中悟出各井盛衰緣由,。”

我接過老邱的話著說,,“是的,。一次,昌訓(xùn)公與昌英公兄弟二人在釣魚歸途中,,見路旁有水凼,,便掬水而飲,其水味苦咸,,難以下咽,,二人皆驚,!此后屢試相同,就擔(dān)此水回家,,置鍋內(nèi)煎之,,煮干后竟得鹽,頓時悟出:此處地下有鹽,,其水是鹽泉自然露頭,。于是不斷取其水煎煮,且此鹽凼亦在顏姓業(yè)內(nèi),,可以自由取煎,。更為奇者,這小小水凼擔(dān)了又有,,擔(dān)之不盡,,多年沒有枯涸,真是天賜良機(jī),。以此積累了資金,,加之對井鹽技術(shù)的研究,鑿井條件日趨成熟,,于公元1820年,,兄弟二人選擇了一處低洼狹窄、人所不取之地,,正式鑿井,。當(dāng)時人們都議論,以為失策,。顏昌訓(xùn),、顏昌英弟兄二人,不以為然,,充耳不聞,,卻胸有成竹,照鑿不誤,。鑿了幾年,井深二百多丈不見功,,又遇硬巖,,很難進(jìn)尺,有人皆勸其放棄,。顏昌訓(xùn),、顏昌英兄弟笑而不言,預(yù)計過此硬巖必有濃鹵旺火,。于是下銼越猛,,終于突破硬巖,,咸泉驟涌,黑鹵汲出兼有大量瓦斯,。鑿井成功,。”(黃毅?)

編輯:王娉婷

責(zé)任編輯:張馳

編審:喻佳

0