“顏昌訓(xùn),、顏昌英兩弟兄首次步入鹽場,,所鑿的第一口井能達(dá)990米的深度,并一舉成功,,這絕非偶然,。因其在總結(jié)前人經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,,加之他們自己細(xì)心研究,、探索,作出了合乎科學(xué)的推斷,,掌握了當(dāng)時(shí)鑿井的先進(jìn)技術(shù),,并有足夠的信心和勇氣。鑿井時(shí)遇到的‘硬巖’,,是比鐵還堅(jiān)的‘綿巖’和‘鐵板腔巖’,,用當(dāng)時(shí)原始的鉆治修井工具,是根本無法鑿進(jìn),。顏昌英就與當(dāng)?shù)刂蔫F匠李振亨,、李振修兩兄弟一起,改進(jìn)鉆頭的形狀,、規(guī)格,、大小和重量等,如此這般,,反反復(fù)復(fù)地改進(jìn)和實(shí)驗(yàn),,最終高質(zhì)量的鑿井鉆頭鍛造成功,投入使用,,終于突破‘硬巖’,,使得咸泉驟涌,汲出黑鹵,,大量瓦斯冒出,。”

楊宗翔老師插話“顏昌英與李振亨,、李振修兩兄弟這‘三郎舅’所發(fā)明的這些鉆頭,是了不起的技術(shù)創(chuàng)新??!”“對”,我點(diǎn)頭說,,“這就是后世所稱的‘魚尾銼銀錠銼’和‘馬蹄銼’等鑿井治井修井工具,。永興井的鉆鑿成功,實(shí)為自流井鹽場向地層深處要鹵要?dú)獾南壤?。顏昌英首次突破嘉陵江石灰?guī)r層,,將‘小仄子’深井技術(shù)向前推進(jìn)了一大步,所以十年后(公元1835年),,在相距不遠(yuǎn)的阮家壩,,又打成了燊海井——世界上第一口破千米大關(guān)(1001.42米)的超深井。從這一角度看,,永興井的開鑿之法,,對1835年鑿成燊海井,,應(yīng)該有關(guān)系的。顏昌英開創(chuàng)超深鉆井技術(shù),,為世界超深井技術(shù)的開發(fā),,奠定了基礎(chǔ),作出了貢獻(xiàn),?!?

“說到顏家對井鹽開鑿技術(shù)的貢獻(xiàn),不得不提及一個(gè)人物顏杰禮,?!崩锨窠舆^話說?!邦伣芏Y,,字蘊(yùn)山,號逢吉,,排行老四,,是顏昌英胞叔顏仲光的孫子,他的堂侄,,清代同光年間自流井著名的井口管事,,被譽(yù)為鹽場魯班,是自貢鹽業(yè)史上最有聲望的科技人才,。他一生之中創(chuàng)造,、發(fā)明了許多鉆井、固井,、打撈的工具,。熟悉井礦鹽地質(zhì),對地脈了如指掌,,凡由他定點(diǎn)鑿井,,無不見功,且精通建筑,,多才多藝,最拿手的本領(lǐng)是井中取難,。凡遇鹽井落難取難,,即井中落物、斷物曰‘落難’,,打撈曰‘取難’,。他就根據(jù)實(shí)情創(chuàng)造、發(fā)明了打撈工具,。他先用泥土制作模型,,俗稱‘下泥娃兒’,,按模型鑄成鐵器。設(shè)計(jì)有正反鐵爪子,,為爪子形,,能抓住斷物或落物提取之,其原理如傘狀,,越張?jiān)介_,,越抓越緊,甚為巧妙,。并親自操作,,穿、提,、抓,、抱、抹,,并向工匠們授其用法,,十分奏效。每當(dāng)鹽井發(fā)生故障,,他便端坐井房,,夜以繼日,從容指揮打撈,,順利排除故障,。他去世后,井口管事,、山匠們尊崇其獨(dú)到精湛的技術(shù),,多供奉顏公蘊(yùn)山香位的木牌于井口,以資敬仰懷念,,因顏蘊(yùn)山個(gè)子矮,,誤認(rèn)為排行三,故大家都尊奉他為‘顏三土地’”,。

老邱接著說,,“顏家兄弟將此井取名為‘永興井’,,取其永世興旺之意,,由此正式開辦‘永興井’井灶,連續(xù)取鹵燒鹽一百又一二十年,,其延續(xù)時(shí)間之長,,在自流井鹽場實(shí)屬罕見。此井取鹵制鹽盛時(shí),,煎鍋三百余口,,最盛時(shí)燒800余口,,獲利甚豐,是一眼水火共生,,以火為主的好井,。為顏家創(chuàng)辦鹽業(yè)奠定了基礎(chǔ)。永興井銼成3年后(1828年)兄長昌訓(xùn)病故,,昌英獨(dú)攬家政,,又在馬沖口一帶銼辦北海井、來龍坳井,,設(shè)總柜房于永興井,。公元1830年,顏昌英創(chuàng)建家族堂名‘顏桂馨堂’,。后又有德馨堂,、嘉蔭堂、怡怡堂,、敦五堂,、承善堂、經(jīng)五堂,、莊壽堂,、可貞堂、永慶堂等相繼而上,,顏氏家族成為當(dāng)時(shí)自流井經(jīng)營鹽業(yè),,發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的一大勢力,成為鹽商旺族,。由于馬沖口至來龍坳的鹽井都屬顏姓銼辦,,該處地名就改成‘顏家灣’, 至今未變,?!?/p>

我們坐在顏家老宅旁的一棵黃桷樹下,樹冠茂密,,綠蔭如巨傘,,遮蔽了陽光的直射,樹下的空氣清新,,氧氣充足,,讓人感到舒適和放松。聽到對顏氏家族的一番話,,顏軍笑哈哈地一直點(diǎn)頭,。他說自己是顏家灣的最后一個(gè)住戶。因?yàn)樗麍?jiān)守,,老宅才沒有被拆毀,。使我們看到了僅存的顏家遺跡,。這是重臺重院的平面布局形式。全宅坐北朝南,,后靠八腳山梁,,前有溪溝,左右各有一大一小的堰塘,,處于前松后緊的坡地地段,。是顏昌英在開鑿永興井見功后修建的。宅院按中軸對稱形式布置,,采用前廳后屋的兩重庭院形制,。第一重朝門和前廳因年久失修被拆毀,右側(cè)廂房部分墻面被改建成磚墻,,左側(cè)廂房已經(jīng)被外來居戶拆除,,做了擴(kuò)建,看不出原來的樣子,。唯有黃漿石砌成的六級臺階尚在,。中門以內(nèi)為第二重院壩,中間鋪就了大面積黃漿石板,。左右兩側(cè)廂房各有三間兩層結(jié)構(gòu),,正面臺地是寬大的正廳,面闊三間約五丈,,進(jìn)深二間近三丈,。顏軍打開房門讓大家看,房間寬敞,,抬梁式建筑,,房梁橫木均為兩根粗大的杉木拼接,中間沒有立柱,,兩頭的立柱也有50,、60公分,檁子也是上等好料,,屋滴水下的路沿石為4米一截,,可見家族的殷實(shí)!

自然,,一行人在交流中,,也談到了顏家的衰落,唏噓罷了,。

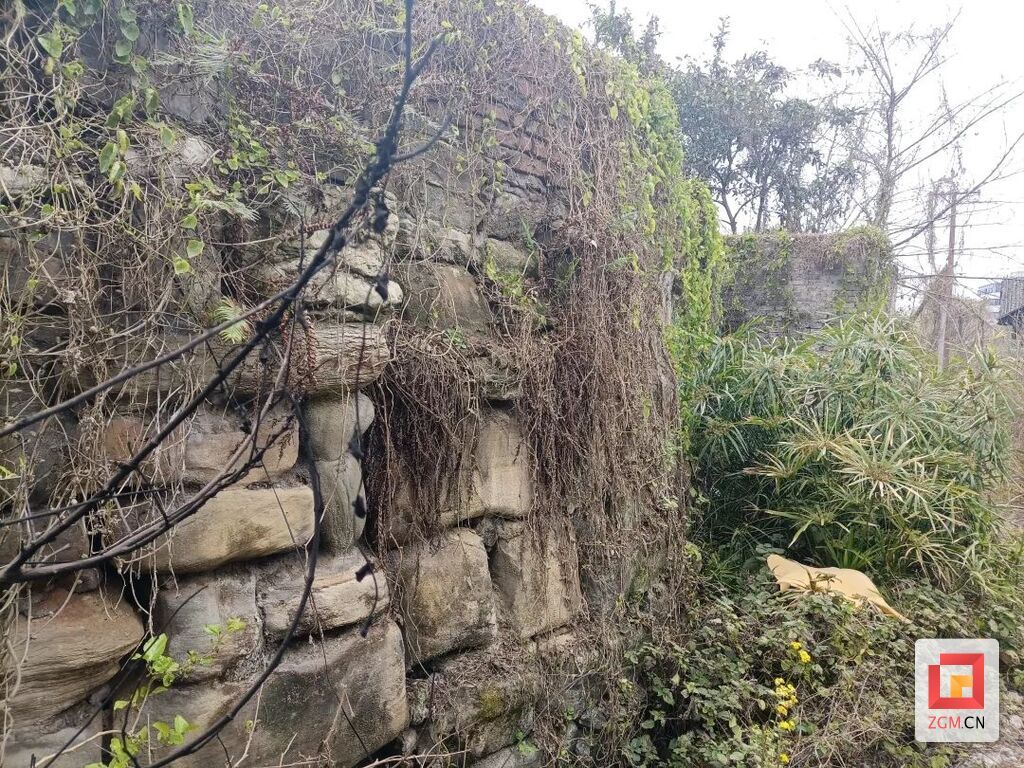

“顏桂馨堂”的發(fā)家井——永興井,,在顏家老宅的右前側(cè),。按照邱世劍老師給出的永興井坐標(biāo):北緯29度22分39",,東經(jīng)104度46分37", 海拔高程341.5m,。但這里剛實(shí)施了舊城拆遷,要在一堆瓦礫中尋找,,還是頗費(fèi)功夫,!永興井開鑿見功,顏昌英在井口處修一大批灶房,,拆遷前就僅存井灶房一棟,,坐南向北,建筑面積80平方米,,為椽斗木結(jié)構(gòu),,面闊3間10.8米,進(jìn)深2間7.4米,。從拆遷時(shí)照的照片上看,,雖基本保持清代建筑結(jié)構(gòu)原狀,但已經(jīng)成為危房,,十分殘破,!鐘旭老師帶著我們在瓦礫上艱難尋覓,好在兩層柜房還沒有拆除,,雖人去樓空,、墻壁洞穿、垃圾遍地,,但依然矗立不到,,成為很好的坐標(biāo)參照物。順著它門前的石板路,,我們往來龍坳方向前行10余米,,道路兩邊都是用大小不一的黃漿石砌成的堡坎,橫平豎直,,不規(guī)則中有規(guī)律,,完全不像是普通的建筑構(gòu)建,倒像是天然不帶雕飾的藝術(shù)作品,,泛著潤色,。邱世劍老師指著南側(cè)臺地上的一棵高大黃桷樹,告訴大家那樹下就是永興井的位置,。這棵樹莖干粗壯,,樹形奇特,懸根露爪,,蜿蜒交錯(cuò),,古態(tài)盎然。枝杈密集,大枝橫伸,,小枝斜出虬曲,。樹葉茂密,葉片油綠光亮,。推倒的灶房像被撕裂一樣,,折斷的梁柱和領(lǐng)子插在斷墻瓦礫之間,苔痕累累,,其狀慘然,。

“這一片的古鹽井不少”,鐘老拿出一張圖紙,,指著說“你們看,,這上面標(biāo)注有德勤井、德全井,、德海井,、山海井、南海井,、北海井,、中海井、天海井,、洪海井,、海流井幾十個(gè)。對面馬草山有成龍井,、河海井,,來龍坳放牛山一大片有太豐井、合龍井二十多個(gè),?!眹@張圖仔細(xì)看,我不由得驚嘆“哦喲,,真不少呀,!”“除了楊家沖的吉成井,大安街的燊海井,,其他的都看不到了,。”楊宗翔不無惋惜道,。我不甘心地說“走,,去找找看”。

我們爬坡上坎,,按照圖紙上的標(biāo)示,,一一尋找,,結(jié)果很失望。

在放牛山上,,有一大鹵池遺址,。著名的大同枧鹵管從鹵池伸出,枧以無數(shù)根打通竹節(jié)的大楠竹接通為之,,滿身纏篾,以防破漏,,或埋土中,,或懸?guī)r畔,或架空中,,俗稱“枧桿”,。枧引鹽鹵入灶,可免人力挑鹵,。這就是著名的“移鹵就灶”,。楊宗翔老師說,“自貢鹽場安設(shè)長距離輸鹵枧桿,,始于太平天國戰(zhàn)爭時(shí)期,。清咸豐年間(1851—1861年),對天然氣的大規(guī)模生產(chǎn)性開發(fā)利用,,逐步集中于東場自流井郭家坳,、土地坡地區(qū),鹵水供不應(yīng)求,。而西場貢井的鹵水,,則供過于求,于是長達(dá)十多二十里的枧桿應(yīng)運(yùn)而生,,形成西鹵東移的局面,。清光緒十八年(1892年)以后,大墳堡地區(qū)陸續(xù)開發(fā)鹽巖井,,鹽巖鹵大量開采,,貢井的黃鹵逐漸為咸量較重的鹽巖鹵水所替代。這些鹵水經(jīng)營者稱之為‘枧戶’,,都在該地區(qū)附近高山上設(shè)枧,,輸往火灶最盛的郭家坳地區(qū)去煮鹽。大同枧原為李四友堂的卿云枧,,因改道進(jìn)巖鹽鹵而更名為大生枧,,枧路全長4.45公里,進(jìn)水地點(diǎn)在大墳堡放牛山頂,,這里接收各鹽巖井打來的鹵水,,名曰上塘,;轉(zhuǎn)水地點(diǎn)設(shè)在營盤山邊,接收從上塘放來的鹵水,,再做一次計(jì)量,,并分流、暫存鹵水,,名曰中塘,;出水地點(diǎn)設(shè)在郭家坳大灣井后山腰,鹵水從這里轉(zhuǎn)放到各鹽灶,,名曰下塘,。上中下塘建大楻桶儲鹵水?!蔽屹潎@“這真是中國井鹽史上的又一偉大創(chuàng)舉,!”

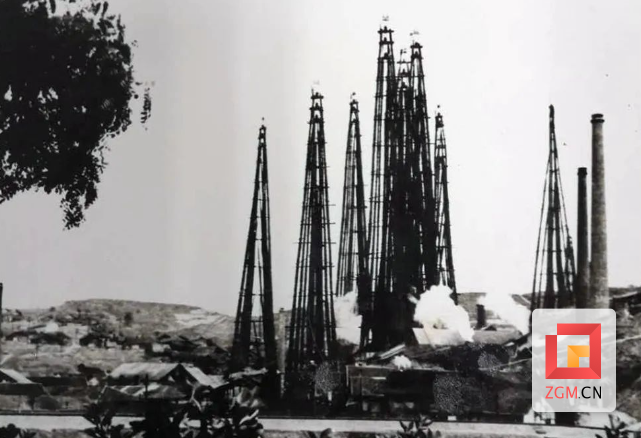

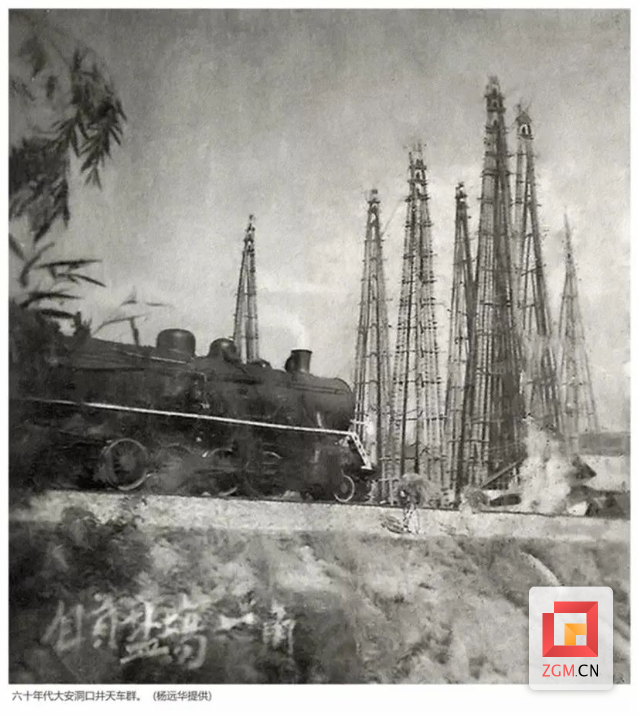

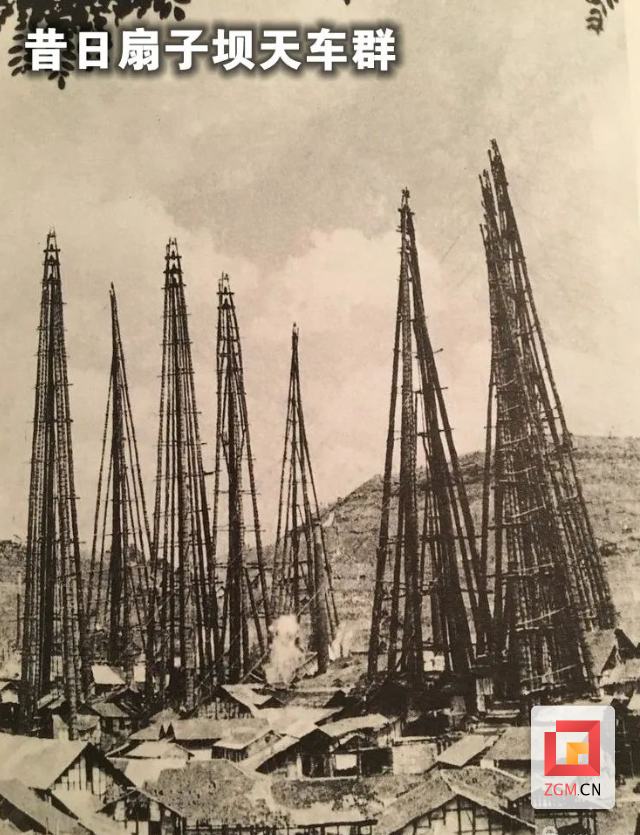

來到顏家灣巷217號,見已成廢墟,,僅剩西側(cè)墻體的立柱折斷在瓦礫中,。“這就是鹽倉壩大鹽倉”,,楊宗翔興奮地告訴眾人,。“大鹽倉坐東向西,,建于1940年,,建筑為穿斗木結(jié)構(gòu),懸山屋頂,,面闊19.8米,,進(jìn)深26米,建筑面積515平方米,。鹽務(wù)局所建,,為顏家灣一帶井灶提供儲鹽場所。上世紀(jì)六七十年代,,因顏家灣帶井灶停歇,,該鹽倉遂常年空置,長年失性成危房,。拆遷前住有居民四戶,,主要為鹽廠退休職工”。昔日的鹽倉壩是典型的手工業(yè)工場,。鹽井群木制井架直插云天,,竹制枧管蜿蜒山野,煎鹽灶房鱗次櫛比,,景象蔚為壯觀,。如今,,數(shù)量眾多的井灶群遺跡遍布,其中最具代表性的是永興井,。碓房,、大車房、灶房,、柜房,、放牛山等建筑和碓架、井架,、大車,、鹽鍋、鹽倉,、采輸氣設(shè)施,、馬車,、枧路,、鹵水池等產(chǎn)鹽設(shè)備,或多或少有遺跡可尋,。慶幸的是譚旦囧實(shí)地測量大同枧枧路及其設(shè)置時(shí),,將這一區(qū)域的歷史場景都一一拍攝了下來,編纂成《舊工藝新探採》一書,,可較為全面地展示清代井鹽鉆鑿,、天然氣采輸、采鹵,、煎鹽等傳統(tǒng)技術(shù)和工藝,。甚為珍貴。否則,,很難想象這“十九世紀(jì)中葉中國最大的手工工場”建筑和設(shè)施的模樣了,。

天地悠悠,夕陽染紅了天邊,。站在鹽倉壩大鹽倉遺址,,看著顏家灣一片殘?jiān)珨啾冢俑薪患?。大墳堡地區(qū)的古鹽井,,除“世界第一口超深井燊海井”等少數(shù)尚存外,都被逝去的歲月帶走,,被歷史的風(fēng)沙掩埋,,上千年的鹽業(yè)輝煌被塵封。但作為地下文物的它們依然存在,。這些遺址無不葆有永不消失的光芒,。歷史的悠長,、文化的厚重、民族的瑰麗??!每每凝視,讓我癡迷,,無不怦然心動(dòng),,由衷生出對前人的贊嘆與崇敬!

有人說,,自貢的鹽業(yè)是夕陽產(chǎn)業(yè),,被淘汰是自然的。我想說,,夕陽西落,,明天又會(huì)蓬勃升起朝陽。隨著“川渝鹽業(yè)遺產(chǎn)”申報(bào)世界文化遺產(chǎn)的提出,,我們應(yīng)當(dāng)乘機(jī)而上,,“找回鹽都”,拂去古鹽場的沙塵,,再現(xiàn)大墳堡區(qū)域井灶遍地,、天車林立的盛況,將這一束束閃耀千年的歷史文物之光匯聚一起,,成為炫人眼目的世界上獨(dú)一無二的遺存場景,。

想至此,一個(gè)念頭冒了出來:何不學(xué)習(xí)成都復(fù)建摩訶池和大英打造卓筒井景區(qū)的經(jīng)驗(yàn),,在鹽業(yè)遺址密集的顏家灣規(guī)劃和修建一個(gè)“十九世紀(jì)中葉中國最大的手工工場遺址公園”,,來替代早已消失的扇子壩,讓鹽文化釋放璀璨的光芒,!(黃毅?)

編輯:王娉婷

責(zé)任編輯:張馳

編審:喻佳

0