自貢網(wǎng)記者 馮方湲

上世紀60年代初,,磨子井還只是自貢城郊一個不起眼的山溝,,周圍只有零星的村民自建房。三線建設開始后,,隨著內(nèi)遷企業(yè)的到來,,這里發(fā)生了翻天覆地的改變。1966年3月,,在螃蟹溝以北的馬鞍山地區(qū),東方鍋爐廠奠基開工,,工程由哈爾濱鍋爐廠,、上海四方鍋爐廠、上海新建機器廠,、上海汽輪機鍋爐研究所聯(lián)合包建,。短短4年時間內(nèi),一座現(xiàn)代化的工廠矗立起來,,與此同時,,一批又一批東方鍋爐廠的員工入住職工宿舍,由此,,磨子井社區(qū)變成了一個煙火氣十足的地方,、自貢老城區(qū)的“城中城”。

時光荏苒,,歲月如斯,。當初胸懷革命理想、豪情激蕩的建設者們已慢慢老去,。為了更好地留住那段歲月的記憶,,更好地傳承三線建設精神,2022年,磨子井社區(qū)開始以“三線建設”為主題打造社區(qū)博物館,。與具有邊界感的傳統(tǒng)博物館不同,,磨子井社區(qū)博物館在布局上與社區(qū)居民生活區(qū)域完全重合,在結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出一個無邊界的博物館:社區(qū)即是博物館,,博物館也是社區(qū),。

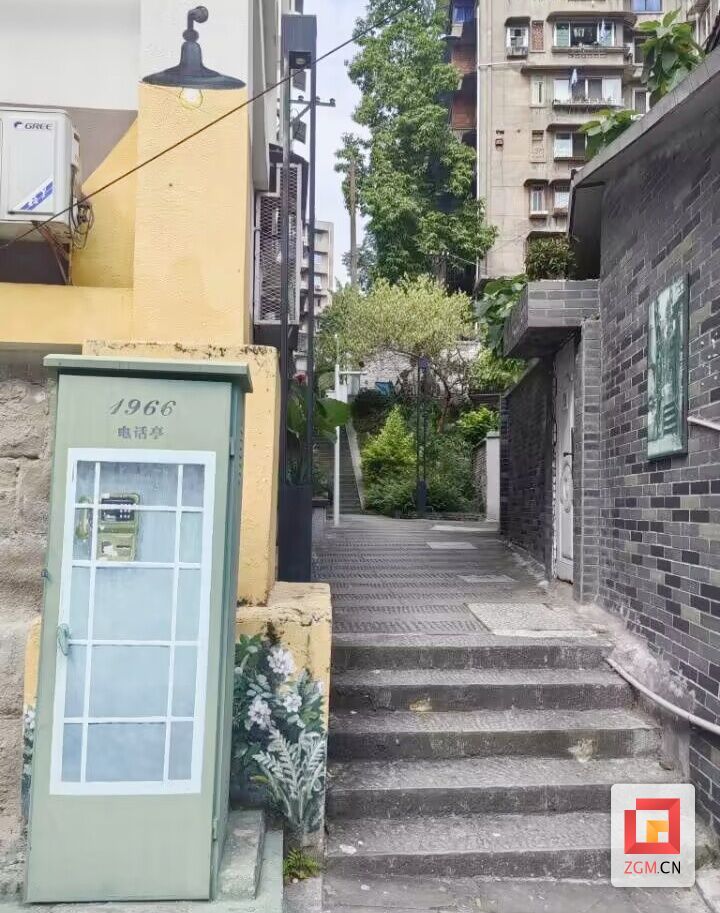

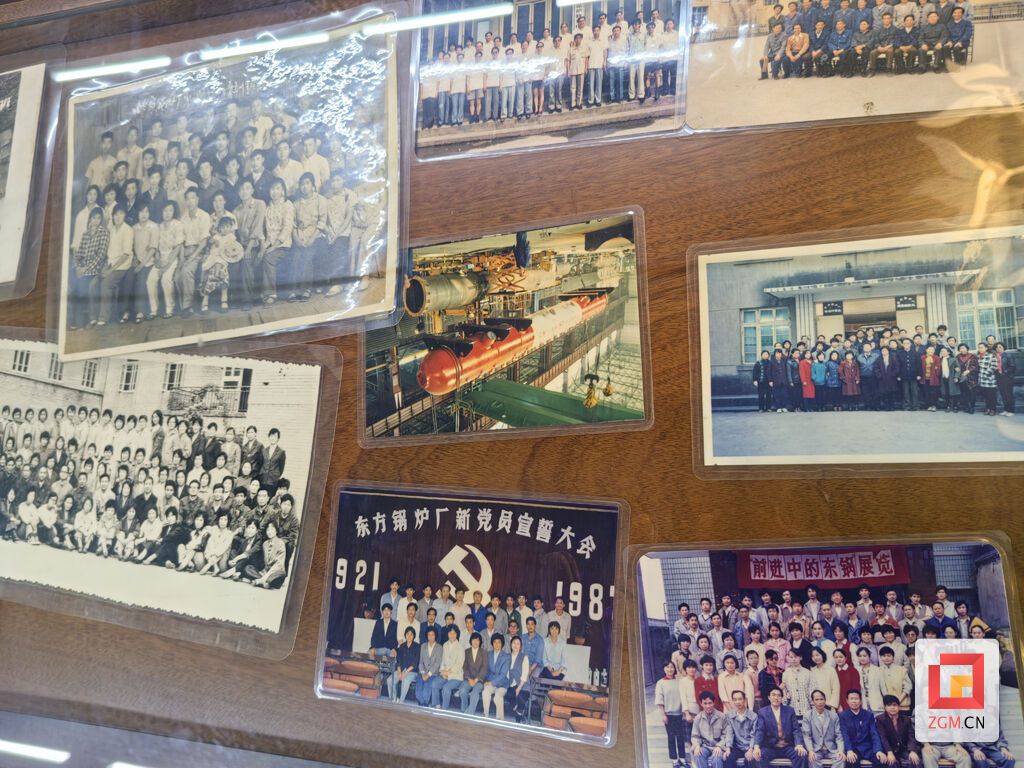

走進磨子井社區(qū),映入眼簾的就是“記憶墻”“年代巷”“三線列車”等富有年代感的符號,,跟隨社區(qū)博物館導覽圖及路口指示標牌,,漫步在“翻開舊時磨子井”“指尖劃過年代巷”“腦海憶起三線情”等篇章的舊時光場景中,精心設置的浮雕,、觀景,、圖片、實物生動再現(xiàn)了三線建設時期的居民生活,,讓人仿佛回到了那個年代,。除了融入“三線”元素的社區(qū)面貌打造之外,在磨子井社區(qū)的鄰里交互中心還專門設置了三線建設展陳廳,,集中展示三線建設時期東鍋廠職工留存下來的書籍,、生產(chǎn)生活用品等展品100余件、工作人物和工作場景照片100余張,、先進生產(chǎn)者和優(yōu)秀黨員等獎狀與獎章40余個,。

在磨子井社區(qū)博物館的每一件藏品背后,都是一位為三線建設而來,、因三線建設而留的人,。他們青春正好之時,肩負著光榮使命,,為國家及自貢的建設而艱苦奮斗,、無私奉獻。

“那時候他們經(jīng)常加班,。他踏實肯干,,連續(xù)當了很多年市里的勞模?!北簧鐓^(qū)工作人員稱為“老三線”的劉阿姨,,鄉(xiāng)音未改,用略帶東北口音的普通話講述著她和老伴孫彥龍從哈爾濱來到自貢的故事,。他們的故事里有安土重遷,、攜子奔波的疲累,有南北差異,、生活清貧的困難,,也有埋頭苦干,、無私奉獻的理想信念。當然,,還有如今在自貢安穩(wěn)幸福的滿足,。

據(jù)了解,為了更好地挖掘,、傳承三線建設文化,,磨子井社區(qū)綜合運用鄰里交互中心、活動室等設施,,提供豐富多樣的文化娛樂項目,,吸引更多人前來參觀“打卡”、沉浸式了解“三線建設”,。該社區(qū)還協(xié)助創(chuàng)辦雷婆婆工作室,,推出“紅色宣講”“三線故事快板”等,同時組織“三線人講三線故事”“招募三線建設小小主持人”等專題文化活動,,向轄區(qū)居民講好三線故事,,持續(xù)弘揚“艱苦奮斗、無私奉獻,、團結(jié)協(xié)作,、勇于創(chuàng)新”的三線精神。

編輯:張才

責任編輯:陳繼東

編審:吳山冠

0