3月4日是世界肥胖日,。

說到肥胖,,體重是大家首先想到的判斷指標。然而,如何科學(xué)地判斷一個人的體重是否正常,?哪些指標又能真實地反映身體的健康狀況呢,?

如何定義肥胖和超重?

首先,,我們來談?wù)勅绾闻袛嘧约菏欠癯鼗蚍逝帧?/p>

一個常用的評估標準是體質(zhì)量指數(shù)(BMI),,可使用體重(單位為千克)除以身高(單位為米)的平方來計算。

根據(jù)BMI的數(shù)值,我們可以進行如下劃分:正常范圍為18.5~23.9,,24.0~27.9屬于超重,;大于等于28則被視為肥胖。

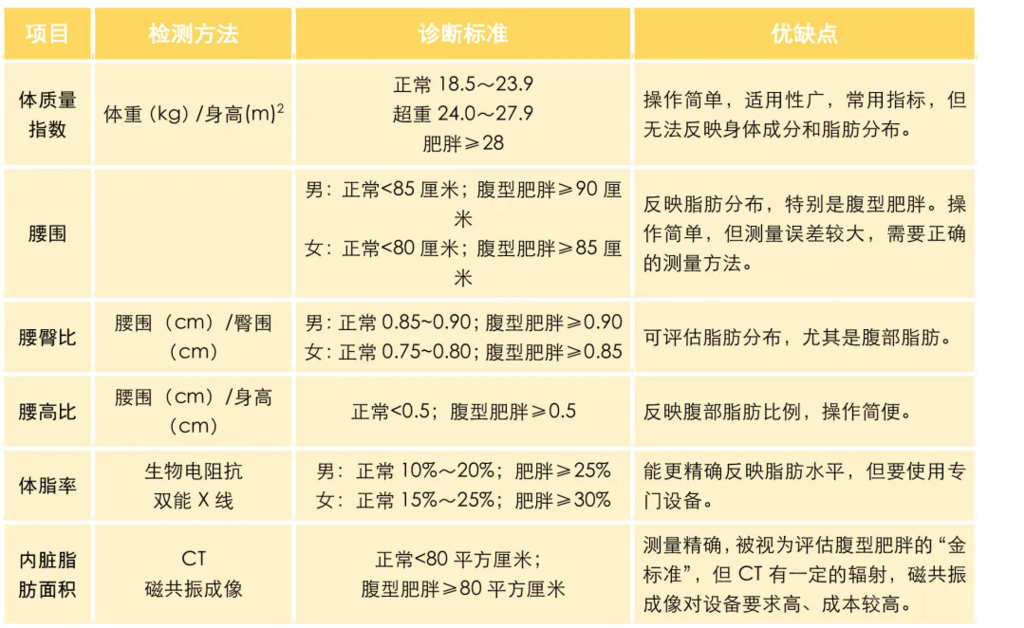

此外,,腰圍,、腰臀比、腰高比,、體脂率和內(nèi)臟脂肪面積等,,也是常見的健康評估指標。這些指標能夠幫助我們更全面地了解身體脂肪的含量及其分布情況,。以下表格展示了中國人群肥胖癥的常用診斷標準,。

不同標準,關(guān)注點不同

大家有沒有想過,,自己的體重和體形不只是穿衣服好看不好看的問題,,還和健康有著千絲萬縷的聯(lián)系。

雖然BMI作為一種簡單的評估工具,,能夠提供對體重狀況的初步判斷,但它有時候也會“不靠譜”,。

BMI存在一定的局限性,,它無法準確反映身體的組成和脂肪的分布情況。比如,,有些人肌肉較多,,BMI值較高,但實際上并不是肥胖,。而某些體脂肪比例較高的人,,即便BMI顯示在正常范圍內(nèi),仍然可能面臨較大的健康風險,。

此外,,腰圍的增加通常意味著腹部脂肪的堆積。腰圍,、腰臀比和腰高比是評估腹部脂肪的重要指標,。

例如,有的人并不覺得自己胖,,但在體檢中發(fā)現(xiàn)自己的腰圍超標,,這才意識到是肚子上的脂肪過多。過多的腹部脂肪,,就像人體內(nèi)的“定時炸彈”,,會大大增加罹患心血管疾病、糖尿病等疾病的風險。

體脂率是指體內(nèi)脂肪占總體重的比例,,它是評估超重和肥胖更精確的指標,。與BMI相比,體脂率能夠更準確地反映體內(nèi)脂肪的水平,。有人為了健身,,專門去測量體脂率,結(jié)果發(fā)現(xiàn)盡管自己的體重并不重,,但體脂率偏高,。其實,這樣的瘦屬于“假瘦”,。

內(nèi)臟脂肪面積是指積聚在腹部器官周圍的脂肪,。若內(nèi)臟脂肪面積超出正常范圍,這些脂肪會釋放炎癥因子,,導(dǎo)致身體出現(xiàn)慢性炎癥反應(yīng),。內(nèi)臟脂肪過多,不僅可能引發(fā)脂肪肝,、糖尿病和高脂血癥,,還會增加心臟病及某些癌癥的發(fā)生風險。

編輯:金艷

責任編輯:冉華陽

編審:吳山冠

0