原標題:

從四川盆地長出來的“中華田園建筑師”

新晉普利茲克獎得主劉家琨:用40年證明,,扎根本土的實踐如何生長為參天大樹

“在所有建筑中我最喜歡井?!毙聲x普利茲克獎得主劉家琨如是說,,“平行宇宙,,循環(huán)時間,在哪里都是自己在,,在哪里都在自己里,。如果舞臺不亮,自己修煉放光,;不能海闊天空,,那就深深挖掘?!?/p>

3月初,,“全球建筑領(lǐng)域的最高榮譽”普利茲克獎揭曉,將年度獎項授予深深扎根于本土的中國建筑師劉家琨,。

向下扎根

“中國又出了一位國際建筑大師”,普利茲克獎甫一公布,,國內(nèi)建筑師們的朋友圈被同一則消息刷屏,,劉家琨母校重慶建筑工程學(xué)院(現(xiàn)重慶大學(xué)建筑城規(guī)學(xué)院)的學(xué)生激動得徹夜未眠,網(wǎng)友們則說“近年來普利茲克獎已逐漸脫離‘明星建筑師’評選模式,,轉(zhuǎn)而發(fā)掘真正優(yōu)秀的實踐者,,很高興看到這些扎實而不張揚的作品獲獎”。

普利茲克建筑獎于1979年在美國芝加哥創(chuàng)立,每年僅授予一位建筑師或一家事務(wù)所/工作室,,以表彰其在建筑設(shè)計中所反映出的天賦,、遠見和責任感,及其通過建筑藝術(shù)對人類社會和人居環(huán)境所做出的持續(xù)和卓著的貢獻,。劉家琨是普利茲克建筑獎的第54位獲得者,,也是歷史上第三位獲此殊榮的華人。

這位問鼎“全球建筑領(lǐng)域的最高榮譽”的建筑師,,卻是“土味十足”的人。他年輕時下鄉(xiāng)當過知青,,熱愛文學(xué)和繪畫,,迄今為止大部分時間都工作和生活在四川成都,所有建筑作品都在中國,,其中大多數(shù)分布在成都周圍,。他自嘲為“中華田園建筑師”:“要接地氣,這種狀態(tài)可以滋養(yǎng)你,?!?/p>

劉家琨的家鄉(xiāng)四川,這片神奇的土地囊括了地球上幾乎所有的地形地貌,,包括平原,、丘陵、山地,、高原、河谷,、雪山,、冰川等。獨特的自然地理稟賦不僅塑造了多元共生的地域文化,,更為劉家琨的建筑設(shè)計人生注入了靈感與養(yǎng)分,。

“從成都平原中心的城市駕車出去幾個小時,你可以經(jīng)歷從濕地水草到苔蘚地衣的植物學(xué)斷層,,同時也路過漢,、羌等多民族聚居地而抵達雪域高原。這種風土人情的清晰剖面可以讓人很容易感知一個世界的完整結(jié)構(gòu),,避免認知單一,、感受貧乏。關(guān)于混雜豐富和融匯一爐,,火鍋應(yīng)該算是一個象征吧,。”劉家琨說。

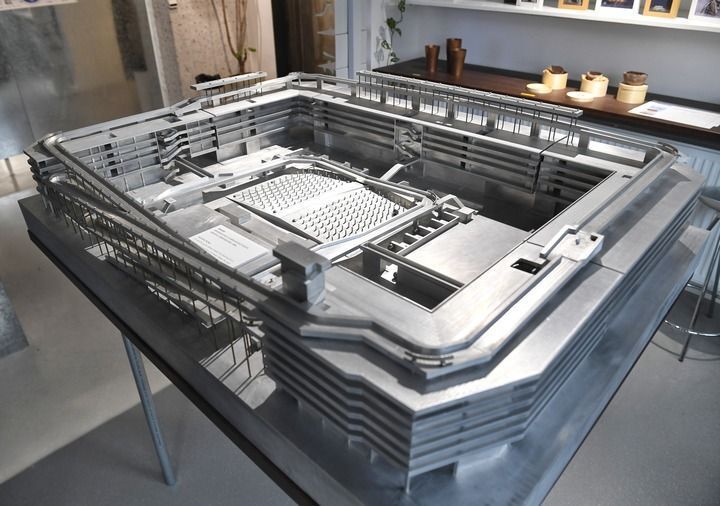

劉家琨把他的“火鍋”理念運用到了成都西村大院的設(shè)計中,,這座橫跨整個街區(qū)的五層建筑,以開闊的運動場為核心,,四周如立體書架般錯落有致地環(huán)繞著各色商鋪,,生動演繹著成都人最原汁原味的生活圖景。大院摒棄了傳統(tǒng)封閉的門墻設(shè)計,,遛鳥的老人,、打卡的網(wǎng)紅、踢球的小孩……從街邊任何一個角落都可以優(yōu)哉游哉地鉆進去,,享受大院里的閑適慢生活,,竹林、溪水,、蓋碗茶,,還有川菜。西村的屋頂是斜長的步道,,散步,、拍照、打卡,、觀景,、看比賽。

西村大院的設(shè)計,,宛如沸騰的成都火鍋,,各種食材紛繁入鍋,卻熬煮出了麻辣鮮香的生活滋味,。它又似生養(yǎng)劉家琨的四川盆地,,外表看似圍合封閉,內(nèi)里卻孕育出了豐富多樣的地域文化,。

2016年,西村大院的模型被擺在威尼斯雙年展的中央館,,更成為劉家琨摘得普利茲克獎桂冠的重要代表作品:“他將本土和全球維度相結(jié)合,,并取得了前所未有的成效?!?/p>

劉家琨的“土味兒”不僅體現(xiàn)在他的設(shè)計理念上,,還體現(xiàn)在建筑用材上。他不喜歡采用成品建材,,更青睞于傳統(tǒng)工藝,,力圖通過令人信服的設(shè)計哲學(xué)和智慧,以低造價和低技術(shù)手段營造高度的藝術(shù)品質(zhì),在經(jīng)濟條件,、技術(shù)水準和藝術(shù)品位之間尋求一個平衡點,。如今這個被建筑界廣為稱道的“低技策略”,最早來自他在農(nóng)村建房子的體會,。

20世紀90年代,,以畫家羅中立的工作室為開端,劉家琨開始了在川西平原的建筑實踐,,這種實踐是在農(nóng)村開始的,。羅中立、何多苓工作室是當時國內(nèi)首批興建的藝術(shù)家工作室,,這舉動已經(jīng)奢侈得令畫家自己不安,,投資建設(shè)當然更要節(jié)儉。買地的時候,,已經(jīng)約定要由當?shù)剞r(nóng)民兄弟來施工,,他們大多未經(jīng)正規(guī)培訓(xùn),一眨眼就會出錯,?!澳憔褪前阉蛩烙志然睿匀粫鲥e,,扣工錢也只是說說罷了,,也沒有別的制約?!?/p>

從最初的氣惱,、無奈到逐漸習慣,劉家琨因地制宜,,想出了一些辦法,,竟取得了始料未及的藝術(shù)美感。比如為了避免大片墻面抹灰不平整,,劉家琨干脆讓工人用亂抹掩蓋瑕疵,并規(guī)定抹平拿不到工錢,。農(nóng)民工兄弟們笑成一團,,覺得遇到了傻瓜。但將近完工的某一天,,劉家琨正摸著墻壁檢查效果,,墻頭上突然有個聲音說:“劉工,這還是有點好看呢,?!?/p>

文人建筑師

“家琨在建筑師里是比較罕見的文化人,或者叫作讀書人?!彼拇ńùú┪镳^館長樊建川說,。

樊建川不僅是劉家琨近30年的摯友,也是他的業(yè)主,。在他看來,,劉家琨首先是一位文人,對詩歌,、哲學(xué),、文學(xué)、繪畫和歷史都有著獨到的見解與深厚的積淀,。正是這種深厚的文化底蘊和人文情懷,,使得劉家琨在建筑精神層面超越了大多數(shù)建筑師,并不斷突破自我,,創(chuàng)造出具有深刻思想內(nèi)涵的建筑作品,。這種文人的視野與情懷,也成為他建筑實踐中不可或缺的核心動力,。

2008年汶川地震發(fā)生后,,劉家琨與無數(shù)沉浸在巨大悲痛中的人們一樣,第一時間奔赴災(zāi)區(qū),,捐錢捐物,,投身志愿服務(wù)。然而這些行動,,始終未能完全撫平他內(nèi)心的不安與責任感,。

劉家琨在汶川地震后趕赴災(zāi)區(qū)的照片,記錄了他站在廢墟之間的身影,。照片中的他衣衫凌亂,,神情凝重,眉宇間透露出面對巨大災(zāi)難時的無措與哀慟,。然而冷靜下來后,,建筑師的本能驅(qū)使他思考,如何用自己的專業(yè)知識,,做點更有價值的事情,。

“汶川地震對每一個四川人都是感同身受的,因為我是個建筑師,,我想做點最熟練的,、力所能及的事情?!眲⒓溢f,。

在災(zāi)后的建筑重建中,,劉家琨展現(xiàn)出了極具人文關(guān)懷的創(chuàng)新思維——把地震廢墟中的廢棄物轉(zhuǎn)化為“再生磚”,生產(chǎn)出物理強度和經(jīng)濟效益均高于原生材料的磚塊,。彭州小魚洞的村落重建,,以及建川博物館聚落中“5·12抗震救災(zāi)紀念館”的院落,都采用了這種“再生磚”作為主要建筑材料,。

這一實踐不僅是對廢棄材料的物理重塑,更象征著精神與情感的重生,。每一塊“再生磚”都承載著災(zāi)難的記憶,,見證著從廢墟中崛起的力量。它們不僅是傷痛的記錄者,,更是這個國家和民族在巨大自然災(zāi)害面前,,堅韌不屈、眾志成城的精神象征,。這些磚塊,,既是過去的見證,也是未來的希望,。

“隨著時間的推移,,就會越來越凸顯出劉家琨作為建筑師的智慧,和他悲天憫人的人文情懷,,這就是文人建筑師能做到的事情,。”樊建川說,。

劉家琨還捐建了一個他迄今為止體量最小的作品——胡慧姍紀念館。胡慧姍是在汶川地震中失去生命的孩子,,生于1993年,,去世時15歲,生前喜歡文學(xué),,夢想成為作家,。劉家琨在地震后結(jié)識了她的父母,總覺得捐錢捐物也不能安慰到痛失愛女的夫妻,,于是征求胡慧姍父母的同意,,決定建一個紀念館。

這個決定得到老友樊建川大力支持,,他慷慨地捐出建川博物館聚落里的一片樹林。胡慧姍紀念館就建在里面,,它以地震災(zāi)區(qū)最常見的坡頂救災(zāi)帳篷作為原型,,外部紅磚鋪地,,墻面采用民間最常用的抹灰砂漿;內(nèi)墻刷成粉紅色,,擺放著女孩生前的各種用品,。從一個圓形天窗灑進的光線,使這個小小空間純潔而嬌艷,,也寓意靈魂進出的通道,。參觀者不能進入房間,卻能透過一個反裝的貓眼,,窺見女孩短促的一生,。

“用廢墟材料做‘再生磚’,為普通女孩建紀念館……都不像以往的設(shè)計那樣受人委托,,搜腸刮肚,,而是涌浪一翻就在眼前。是我自己非做不可,,這樣做只因為我身在四川,,又是個建筑師?!眲⒓溢f,。

向上生長

劉家琨并不一開始就是天才的建筑師,他的經(jīng)歷質(zhì)樸又從容,,17歲那年下鄉(xiāng)當知青,,和農(nóng)民一樣在土里刨食;上大學(xué)前從未聽說過“建筑學(xué)”,,填志愿時連“倉庫保管”和“皮革處理”都填了,,“無非是一個知識青年想跳出農(nóng)村找個工作”;畢業(yè)十多年間,,他一度幾乎完全放棄了建筑專業(yè),,主要精力和興趣投到了熱愛的文學(xué)上。

直到1993年,,同學(xué)湯樺在上海的建筑個展,,給了劉家琨很大震動:“原來建筑是這樣有魅力的一件事,建筑師也可以辦個展,,中國的建筑時代要來了,。”從此以后,,用老友畫家何多苓,、詩人翟永明的話說,劉家琨“一夜突變”,,成了建筑人,。

重返建筑領(lǐng)域,,也是順應(yīng)時代的召喚。20世紀90年代初,,中國經(jīng)濟發(fā)展加速,,無數(shù)建筑如雨后春筍般崛起,建筑師們因此迎來了前所未有的繁忙與機遇,。幾十年間,,中國建筑師不斷地迭代試錯,從默默無聞,,變成了世界建筑的一支新力量,。

“中國這么大,,文化這么豐富,思想上,、方法上,、文化上的那種多樣性,是世界上名列前茅的,,也是令國外同行羨慕的,。”劉家琨說,。

回歸或許源于一瞬間的喚醒,,但要將這份覺醒轉(zhuǎn)化為圖紙上的每一根線條、工地上的每一處細節(jié),,則需要經(jīng)歷無數(shù)個晨昏交替的堅守,。劉家琨說,建筑師的職業(yè)緩慢而艱苦,,既需要經(jīng)年累月的沉淀,,更離不開超乎尋常的耐心與定力。沒有一夜成名的戲劇性跳躍,,只有一步一個腳印的積累,。

老友樊建川稱贊他“特別特別勤奮”:“家琨一直在這條道路上攀登,在施工過程中,,他不斷地去現(xiàn)場,,而且從不跟業(yè)主打招呼。在工地上他跟民工沒啥兩樣,,他要守著工地,,看著設(shè)計從圖紙變成現(xiàn)實?!?/p>

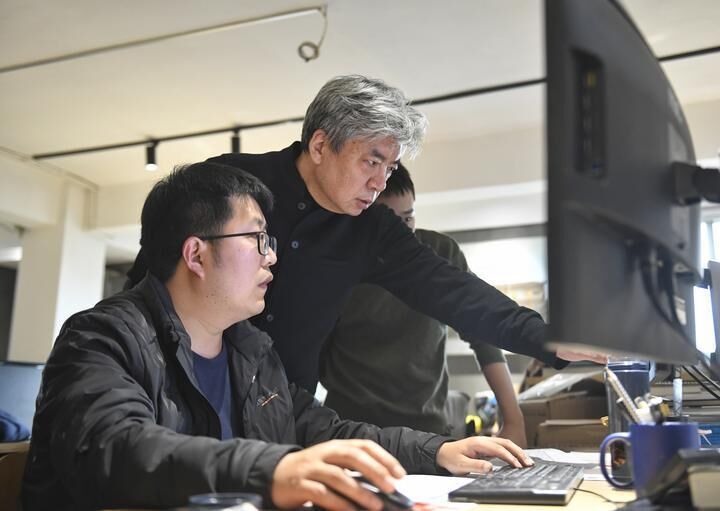

在辦公室同樣如此,,畫圖,、和同事們討論方案,緊張的會議常常從早上持續(xù)到晚上,,巨大的腦力和體力消耗,讓劉家琨一有時間就想放空,、發(fā)呆,。“要不然也扛不住,,建筑師也是體力活,。”

文學(xué)實踐在方法論層面也為他提供了重要的啟迪與支撐:“對一個從文藝青年轉(zhuǎn)身而來的建筑師來說,,建筑學(xué)不止是學(xué)識和技術(shù),,而是常識加智慧?!?/p>

采訪中劉家琨說得最多的一句話是“本該這樣”,。在他看來,尊重地域特征,、關(guān)注人文需求,、追求與自然和諧共生、傳承傳統(tǒng)營造智慧,、平衡功能與美學(xué)等,,本應(yīng)是建筑師的基本素養(yǎng)。

“世界上土地這么緊張,,你蓋個房子占一塊,,用那么多資源,因此建筑本質(zhì)上是一項關(guān)乎長遠的公共事業(yè),。它不僅要滿足實用需求,,更要承載歷史記憶、延續(xù)文化脈絡(luò),。所以建筑師本就應(yīng)有社會責任,、人文關(guān)懷,你得通過作品傳達出來,?!眲⒓溢f。

成都鹿野苑石刻藝術(shù)博物館的設(shè)計借鑒中國傳統(tǒng)園林,,在水體和石頭之間尋求平衡。四川瀘州市二郎鎮(zhèn)天寶洞區(qū)域改造項目,,融于天寶山郁郁蔥蔥的懸崖景觀中,。蘇州御窯金磚博物館的平檐和成都白鷺灣生態(tài)濕地攬翠閣的窗墻,,重新構(gòu)想了有數(shù)千年歷史的中國閣樓的造型。

普利茲克獎評審詞說:“他重新審視了中國傳統(tǒng),,摒棄了懷舊與含糊,,而是將其作為通往創(chuàng)新的跳板。他創(chuàng)造的這些全新建筑既是歷史記錄,,也是基礎(chǔ)設(shè)施,;既是景觀,也是非凡的公共空間,?!?/p>

劉家琨用磚石筑就與自然相互依存的詩意建筑,訴說著對這片土地的熱愛,,也傳遞著對生活的哲思,。他用“接地氣”的設(shè)計理念和用材,展現(xiàn)了現(xiàn)代建筑的一種可能,,也傳承了中國古老哲學(xué)中人與自然和諧共處的智慧,。

在劉家琨看來,建筑設(shè)計和寫作,、繪畫等文藝形式在精神層面都有內(nèi)在的相似:“建筑設(shè)計不只是我在現(xiàn)實生活中謀求功名利祿的工具,,和文學(xué)愛好一樣,它也是我漫游精神高峰和心靈深處的導(dǎo)游,。這兩樣都是一輩子不夠用的苦活,,好處是可以讓人一生向上?!?/p>

今年春天,,普利茲克獎頒獎典禮將在阿拉伯聯(lián)合酋長國阿布扎比盧浮宮舉行,劉家琨將在這個頌揚人類創(chuàng)造力的建筑里,,接受數(shù)百位來自全世界的建筑師,、學(xué)者、評論家,、策展人,、業(yè)主和媒體的祝賀。他用40年的時間證明,,扎根本土的實踐,,終會生長為參天大樹。

記者手記

飄浮在成都市井上空的建筑文化路標

專訪劉家琨,,是我認為必須做的事情,有一個記者遇到好故事的本能沖動,也有一個普通人想了解建筑大師成功“秘訣”的好奇心,。

家琨建筑設(shè)計事務(wù)所媒體助理發(fā)來的地址,,讓我足足盯了半分鐘,才確定事務(wù)所在成都玉林的一棟居民樓里,。

玉林,,車水馬龍,火鍋飄香,。這個成都人普遍認為最具煙火氣的老社區(qū),,因趙雷的一首歌曲《成都》火遍大江南北,也是“白夜”“小酒館”等文藝地標聚集的地方,,鮮少有人留意到,這些著名文藝地標的設(shè)計師正是劉家琨,。

酒吧的老板翟永明,、張曉剛,是詩人,、藝術(shù)家,,也是劉家琨的多年好友,他們常常聚在一起聽歌,、讀詩,、閑聊……在玉林辦公,很符合劉家琨“接地氣”的個性,,也的確是他認為最舒服方便的地方,。

曾經(jīng)有朋友就家里裝修征求劉家琨的意見,劉家琨說:“公共建筑是皮鞋,,兼顧實用和審美,,而家要像拖鞋一樣,舒服自在,?!笔聞?wù)所某種意義上也是他的“家”,沒有選擇堂皇的寫字樓,,也是題中之義,。

小區(qū)門衛(wèi)聽說是來找家琨老師的,滿臉笑容地給我指了在哪棟樓,。門口看起來老舊的小區(qū),,內(nèi)里卻另有“乾坤”,七彎八拐地停好車,,還要走過一座橋,,橋下小河里的水很淺,但不知名的蔓草卻在水里生長得格外茂盛,婀娜地順著水流的方向搖曳,。

事務(wù)所就在小河旁八層建筑的六樓,,狹小的電梯載著我悠悠地往上升,緩慢而穩(wěn)當,。出了電梯口,,一個黑色工業(yè)風鐵門出現(xiàn)在視野里,“家琨建筑”四個字十分低調(diào),。門沒上鎖,,只有一只鈴鐺輕輕地作響,提醒主人有客到訪,。

出來接我的是年輕的媒體助理,,她說還沒到采訪時間,先帶我參觀一下事務(wù)所,。

這是一個由四套住宅打通改造而成的雙層空間,。若作為私人住宅,其面積可謂寬敞,;然而作為建筑設(shè)計事務(wù)所的辦公場所,,卻略顯局促。不過這里卻巧妙容納了完整的功能分區(qū):除了前臺接待區(qū),、開放式辦公區(qū),、藝術(shù)展示區(qū)、沙龍交流區(qū),、咖啡休閑區(qū)外,,甚至還有極具設(shè)計感的幾何造型廚房與餐廳,據(jù)說事務(wù)所每年都會在這兒舉辦“廚藝爭霸賽”,。

事務(wù)所更像一個充滿設(shè)計靈感的“建筑實驗室”,,而非傳統(tǒng)意義上的寫字樓或者辦公室。進到這里,,仿佛踏入了一個被時光打磨過的空間,。白色的墻面上還貼著足球世界杯的畫報,地上是光滑的水泥地板,,空氣中彌漫著咖啡的香氣,,窗邊擺著各種鮮花和植物,自然光透過窗戶灑落下來,,為整個空間鍍上一層柔和的光暈,。

工作臺上層層疊疊的圖紙,線條與數(shù)據(jù)交織,,從這里走向現(xiàn)實,。角落里陳列的獎杯和證書,,則默默見證著劉家琨多年來的堅持和追求。這里沒有華麗的裝飾,,沒有刻意的設(shè)計,,有的只是最原始的建筑材料和最純粹的空間感。

更讓人驚喜的是,,隨處可見的建筑模型,,是精妙絕倫的微縮世界,從博物館,、城市空間,、商業(yè)建筑到城市規(guī)劃館等,每一件都凝聚著建筑師對空間和材料的思考,,召喚著好奇心與探索欲,。設(shè)計師別出心裁地在西村大院的模型上放置了一顆小鋼珠,輕輕一放,,鋼珠便順著狹長的步道歡快地滾動,,仿佛賦予了建筑模型靈動的生命力,令人不禁莞爾,。

事務(wù)所旁邊還有一個相對獨立的空間“玉林頌”,既是展廳,,也是建筑講座,、藝術(shù)沙龍的舉辦地。一年多來,,“玉林頌”的展覽聚焦于參展者具有啟發(fā)性的工作和思考上,,沒有圈子,不論資排輩,。大量作品,、模型、珍貴手稿,、項目相關(guān)文件,、建筑師日志等,都曾在這里展出,,多位建筑師和藝術(shù),、影視、文學(xué)等相關(guān)藝術(shù)家們在這里自由交流,。據(jù)說不僅聯(lián)絡(luò)了設(shè)計院,、獨立工作室,很多媒體人,、建筑愛好者也是這里的??汀?/p>

中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司總建筑師劉藝說:“玉林頌的出現(xiàn),既是對小尺度文化空間的能量觀察,,更是對成都設(shè)計圈的集體畫像和踴躍度測試,。幸好有琨叔,幸好在玉林,,有了仙氣也有了煙火氣,,讓人對這處飄浮在市井街巷上空的文化路標充滿期待和向往?!?/p>

剛過午休時間,,建筑師們已經(jīng)準備開始工作了,這里人也不多,,事務(wù)所的設(shè)計師加起來只有 20 人左右,,大多數(shù)是年輕人。一只橘貓還蜷在凳子上酣睡,,這是事務(wù)所收養(yǎng)的三只“喵星人”之一,,資深“鏟屎官”劉家琨站在飲水機旁邊,向我招手,。

就像藝術(shù)家何多苓那幅著名油畫《第三代人》里描摹的一樣,,劉家琨有一張五官深邃的臉。只是時光流轉(zhuǎn) 40 多年,,他臉上曾經(jīng)棱角分明的線條已然柔和,,取而代之的是一份歲月沉淀后的從容。

“剛聽到得獎的消息,,內(nèi)心并沒有太大激蕩,。”劉家琨語氣平和,,“非常高興,,但轉(zhuǎn)頭還是回到工作中?!痹诮酉聛淼牟稍L中,,劉家琨帶我走進了他的建筑世界。他談到對建筑的理解,,對材料的運用,,對空間的把握,對人文精神的理解,。他告訴我,,建筑不僅僅是建造房屋,實現(xiàn)使用功能,,更是創(chuàng)造一種審美,,一種與自然和諧共處的方式,。

在劉家琨建筑事務(wù)所的所見所聞,讓我對建筑有了更深的理解,。這里不僅僅是一個工作的地方,,更是一個充滿創(chuàng)造力和想象力的空間。在這里,,我感受到了對生活的熱愛,,對審美的追求,對時間和空間的敬畏,。

編輯:金艷

責任編輯:冉華陽

編審:張宏彥

0