在硯山腳下,,四川音樂學院成都美術學院與紅碑村僅一河之隔——200米的物理距離,,丈量著藝術與農(nóng)耕文明交融的深度,。自2022年美院落成于此,這座曾以種植業(yè)為主的傳統(tǒng)村落便與藝術結下不解之緣:美院以“田園為畫布”,,村民以生活為靈感,二者攜手將山野農(nóng)舍化作藝術長廊,,書寫出“各美其美,、美美與共”的鄉(xiāng)村振興篇章。

3月24日,,隨著16組大地藝術裝置在紅碑村與仁里村2.5公里的藝術廊道上的破土動工,,資陽首屆天府國際·硯山大地藝術季正式啟幕。這場以“美院美村,、美美與共”為主題的藝術盛會,,將在未來兩個月內(nèi),用雕塑,、光影,、科技等多元藝術形態(tài),試圖在油菜花搖曳的田野間解鎖鄉(xiāng)村振興的“美學密碼”,。

藝術為媒:田野生長詩意,,鄉(xiāng)村煥發(fā)新生

紅碑村位于資陽臨空經(jīng)濟區(qū)臨江鎮(zhèn)西北方向,幅員面積6.6平方公里,,現(xiàn)有15個居民小組,,戶籍人口2394人,是一個基礎差底子薄的傳統(tǒng)村落,,主要以種植業(yè),、養(yǎng)殖業(yè)等農(nóng)業(yè)為主導產(chǎn)業(yè)。2022年,,四川音樂學院成都美術學院的正式投用,,開啟了一所學校,一個村莊,,“美院美村,、美美與共”的雙向奔赴。

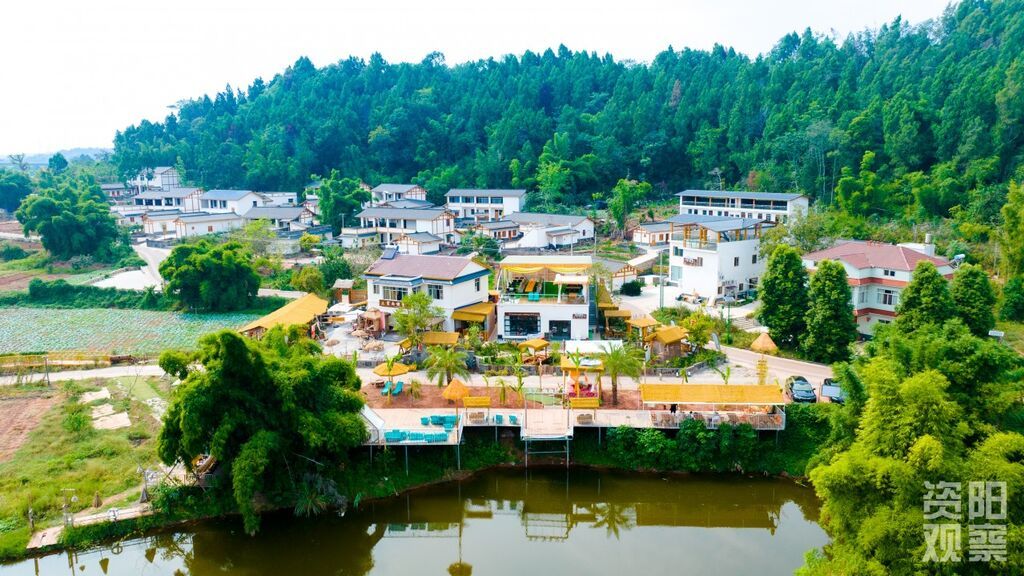

紅碑村與四川音樂學院成都美術學院隔河相望,。近年來,通過校地合作創(chuàng)新構建“美院+田園”雙向賦能發(fā)展模式,,紅碑村探索“集體經(jīng)濟組織+社會資本+農(nóng)戶”的項目合作共贏機制,,大力發(fā)展民宿旅游、農(nóng)耕體驗、美術寫生等特色產(chǎn)業(yè),,已成功打造為藝術鄉(xiāng)村旅游的“打卡點”,,有效帶動農(nóng)民持續(xù)增收,讓鄉(xiāng)村既充滿活力又日益富裕,。

“大家伙的收入這幾年是‘芝麻開花節(jié)節(jié)高’,,村集體經(jīng)濟也實現(xiàn)增收30余萬元,10多戶曾經(jīng)搬進城里住的村民也搬回村里了,?!辟Y陽臨空經(jīng)濟區(qū)臨江鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長、紅碑社區(qū)第一書記羅志軍談起近年來村里的變化難掩興奮,,他說,,“經(jīng)過2年多時間,我們村已基本建成‘山水美,、田園美,、院落美、環(huán)境美,、鄉(xiāng)風美’的山水美院后花園,、宜居和美新紅碑?!?/p>

啟動儀式現(xiàn)場,28位藝術家的創(chuàng)作藍圖更是徐徐展開,。未來的兩個月,,雕塑、裝置,、光影,、涂鴉、科技等多元藝術形態(tài)將“生長”于紅碑村與仁里村的阡陌之間,。

“此次活動預計吸引游客上萬人次,,帶動農(nóng)旅綜合收入,為鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展注入新動力,?!彼拇ㄒ魳穼W院副院長、四川省雕塑協(xié)會會長,、四川省數(shù)字媒體藝術協(xié)會創(chuàng)會會長牟文虎在致辭中描繪愿景,,紅碑村通過藝術季的舉辦,將實現(xiàn)從傳統(tǒng)村落向藝術旅游目的地的轉(zhuǎn)型,,為鄉(xiāng)村發(fā)展開辟了新路徑,。與此同時,,四川音樂學院成都美術學院還將定期組織村民藝術培訓,開設繪畫,、雕塑,、手工藝等課程,提升村民的藝術素養(yǎng)和創(chuàng)作能力,。鼓勵村民參與藝術節(jié)的策劃與實施,,培養(yǎng)一批“鄉(xiāng)村藝術達人”,增強村民的文化自信和參與感,。

如今,,走進紅碑村,藝術與鄉(xiāng)土的碰撞已初見端倪:廢棄農(nóng)具變身裝置骨架,,傳統(tǒng)農(nóng)家小屋的院墻化作立體畫布,連田埂邊最常見的香椿種子也成了雕塑原型,。紅碑村村民孫棟材指著家門口即將打造的貓咪雕塑——《奇妙世界》感嘆:“以前只覺得房子是住的地方,,沒想到我們的小院也能變成藝術品的一部分!”

鄉(xiāng)村反哺:土地滋養(yǎng)藝術,,課堂扎根沃野

在資陽臨空經(jīng)濟區(qū)紅碑村的田埂上,,四川音樂學院成都美術學院公共藝術系教師孟春羊正帶領學生調(diào)試新創(chuàng)作的《蓮塘棲夢》藝術裝置。鋼結構荷葉在春風中舒展,,倒影與藕塘里的真荷葉交疊成趣,。“沒有紅碑村的荷塘種植場景,,就沒有這件作品的靈魂,。”孟春羊坦言,,紅碑村村民種植蓮藕的日常勞作,,為他提供了“藝術與農(nóng)耕對話”的靈感原點。這并非個例——紅碑村農(nóng)田里的勞作身影,、竹林間的農(nóng)舍炊煙,,正成為美院師生取之不盡的創(chuàng)作素材庫。

四川音樂學院成都美術學院公共藝術系副教授,、碩士導師、四川省雕塑協(xié)會副會長兼執(zhí)行秘書長李江對此深有感觸,。去年,,他帶著學生們走進村落寫生。在這里,,他們發(fā)現(xiàn)了蔬菜生長的奧秘,,看到了農(nóng)民背朝天臉朝地的勞動姿態(tài),更觸摸到了鄉(xiāng)土文化的溫度。李江的《彩色果實》藝術裝置,,正是以紅碑村的花菜種植景象為原型,,用金屬烤漆勾勒出果實跳躍的色彩,讓“土地的喜悅”在藝術中凝固,。

“我們公共藝術專業(yè),,所有作品一定是在當?shù)匚幕⒐部臻g,,還有藝術性這三個要素具備了才能成為一個作品,。”李江說,。

如今的紅碑村,已成為一座“沒有圍墻的美術館”,。鄉(xiāng)村與藝術互相反哺在紅碑村的原野餐吧體現(xiàn)得尤為明顯,。

主理人謝小蝶不僅為美院學生提供免費寫生場地,還會收購部分學生作品打造藝術畫廊,?!拔覀兊奶账圀w驗、扎染工坊等手工活動,,都有美院師生的參與指導,。”謝小蝶說,,這種“藝術+農(nóng)旅”模式既提升了村民的藝術素養(yǎng),,也為學生提供了實踐平臺。

國畫系大三學生王佳雪在藝術季市集售賣手作編織品時感慨:“把課堂搬到田野里,,讓我們更懂得如何用藝術連接生活?!?/p>

這種互動不僅提升了學生的實踐能力,,更讓鄉(xiāng)村成為藝術教育的“活教材”。同時,,這種反哺效應也正在悄然改變藝術教育的格局,。

“國家大力推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,也為藝術專業(yè)的學生們開辟了新賽道,?!泵洗貉蛑赋觯敵鞘泄菜囆g領域趨近飽和,,鄉(xiāng)村振興則為藝術創(chuàng)作提供了更廣闊的天地,。學生就業(yè)方向可以將從城市轉(zhuǎn)向鄉(xiāng)村,,在田野間尋找職業(yè)新坐標。這種轉(zhuǎn)變不僅為青年藝術家提供了創(chuàng)作沃土,,更拓展了藝術教育的發(fā)展維度,。

當《彩色果實》在夕陽中投下斑斕光影,,當《紙剪山水》的鏤空輪廓切割暮色,,村民從旁觀者變?yōu)閯?chuàng)作者,土地從資源庫升級為敘事者,,藝術則從城市高閣回歸田園本源,。

兩個月后,當16組精美的大地藝術作品在夏日的花海中亮相,,紅碑村,、仁里村有望成為成都都市圈近郊游的“網(wǎng)紅打卡地”。而更深遠的意義在于,,這場藝術實驗正悄然改變著鄉(xiāng)村的基因——老農(nóng)開始用美學眼光審視土地,,年輕人帶著創(chuàng)意回歸家鄉(xiāng),美院的教學因鄉(xiāng)土滋養(yǎng)更“接地氣”,。硯山腳下,一場關于美與振興的雙向奔赴,,正迎著春風,,蓬勃生長。

編輯:金艷

責任編輯:冉華陽

編審:喻佳

0