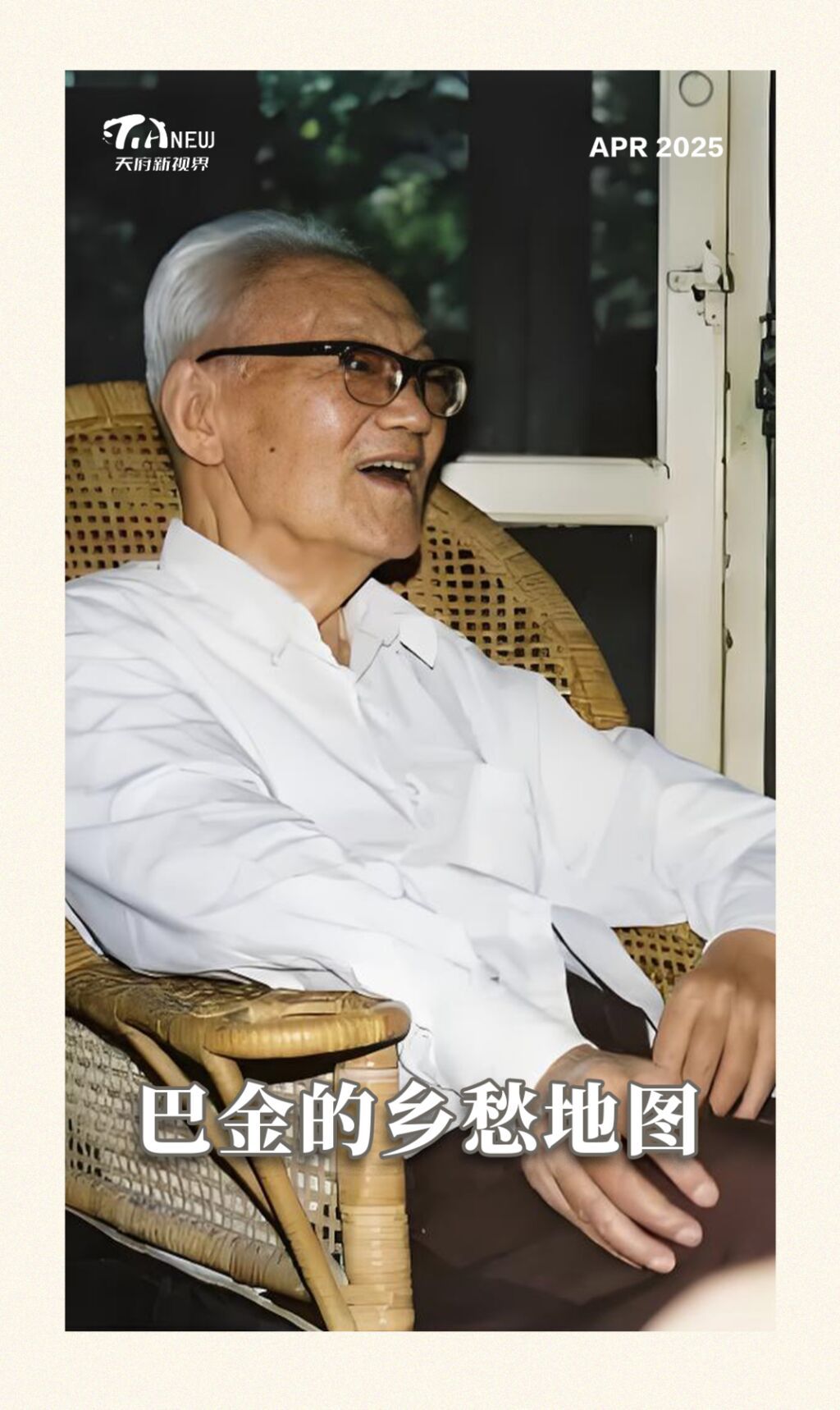

1904年11月25日,,成都正通順街一處深宅大院里傳來的啼哭聲宣告了男孩李堯棠的誕生。這個取自《詩經(jīng)》中《召南·甘棠》篇的名字,,為他一生悄然埋下了一顆文學(xué)的種子,。

從正通順街的深宅大院到位于龍泉驛的巴金文學(xué)院,成都這座城市以獨特的方式保存著作家的精神DNA,。

當西南劇院的幕布徐徐拉開,,一場場戲劇演出的舞臺下面,正是巴金故居的原址,。這座四進三重的川西宅院,,曾以照壁上的“長宜子孫”訓(xùn)誡著世代子孫,又以太平缸里的漣漪倒映著少年巴金仰望天空的身影,。巴金在此度過了他的少年和青年時代,,1923年春天,離開成都前往南京讀書的19歲少年不會想到,,他再沒有機會回到這個宅院里,。但李家大院以“高公館”的文學(xué)形式,顯影在文學(xué)的長廊之中,。

?

巴金故居原址位于青羊區(qū)正通順街98號,。1904年巴金出生于此,在這里度過了少年和青年時代?

“只要雙眼井在,,我就能找到童年的足跡”,。1987年深秋,83歲的巴金在親友陪伴下回到正通順街,,李家大院已化作時光的碎片,,當看到故園宅院里那一口老井,井欄青苔斑駁,,他欣慰地說道,。如今故居原址立有紀念牌,成為讀者緬懷巴金的文化地標,。

走出正通順街,,輾轉(zhuǎn)來到小關(guān)廟西的獅子巷,磚墻上還氤氳著百年前的油墨香,。1920年的某個寒夜,,一本名為《半月》的進步雜志在此創(chuàng)刊。巴金以“芾甘”為筆名化作投向舊世界的投槍,,寫出《怎樣建設(shè)真正自由平等的社會》的檄文,。17歲的李堯棠,從這方斗室將聲音傳遍巴蜀,。

百花潭荷香深處的“慧園”,,為巴金的鄉(xiāng)愁做了一次溫柔的地理空間回應(yīng)。20 世紀80年代,,成都當?shù)匾罁?jù)巴金的“激流三部曲”《家》《春》《秋》中對“高公館”的描述,,打造了一處仿清末民初川西封火山墻式園林式院落,既有古典風韻,,又有鄉(xiāng)土氣息,,取名為“慧園”。門上楹聯(lián)“巴山蜀水地靈人杰稱覺慧,,金相玉質(zhì)天寶物華造雅園”,,是巴金摯友馬識途所題寫。廣場塑有巴金青銅像,,刻著冰心題“名園覺慧”四字,。穿行在回廊假山間,《家》中鳴鳳與覺慧互相傾訴的心聲,,似乎在檐角銅鈴的輕響中變得真切可觸,。

新都桂湖 圖據(jù)四川文旅

新都桂湖,曾見證過一場動人的文人雅集,。1987年中秋,,83歲的巴金與92歲的張秀熟、83歲的沙汀,、83歲的艾蕪,、72歲的馬識途執(zhí)手同游。桂子飄香中,“蜀中五老”話家鄉(xiāng),,賞風景,,談文學(xué)。興之所至,,大家推舉五人中最年輕的馬識途作《桂湖集序》,,并配有其撰寫的《迎巴金歸蜀》一文,記述了中國文壇上四川籍老一輩作家的一次盛會,。詩曰:錦城秋色好,,清氣滿蒼穹。美酒酬騷客,,墨緣結(jié)玉鐘,。才如不羈馬,心是后凋松,。翠羽搖天地,,依稀晚霞紅。這一卷落款“識途老馬”的《桂湖集序》多年來一直掛在馬識途的書房當中,。當日,,五人還共同提筆為升庵桂湖留下了另一幅墨寶,是為《1987年巴金馬識途等合作行書詩文卷》:巴山蜀水佳麗地,,金風送爽中秋時,。湖塘雖無擎雨蓋,東籬還有傲霜枝,。誰說人生如參商,,四老歡聚已如期。如今新都楊升庵博物館里的行書橫幅,,依然跳動著那個金色午后的人文之心,。

漫步成都少城一帶,來到東城根街上,,你會聽到瑯瑯讀書聲,。這里有一座巴金小學(xué)(原東城根街小學(xué)),巴金晚年與孩子們的217封書信,,化作校園里永不凋零的文學(xué)幼苗,。

巴金紀念館 圖據(jù)巴金文學(xué)院

2003年11月,巴金紀念館作為中國作家協(xié)會以及四川省作家協(xié)會的創(chuàng)作基地,,于成都市龍泉驛區(qū)龍都南路588號正式成立,。這里不僅珍藏著巴金的手稿、書信,、照片等珍貴文物,,更是研究巴金文學(xué)的重要場所,。

故鄉(xiāng)哺育了巴金的文學(xué),又把他的名字刻在大地上,。當我們徐徐展開巴金的成都地圖,,那些已消失的故居與永恒的文字,仿佛化作作家筆下“長宜子孫”的哲理象征——物質(zhì)雖終將湮滅,,精神的甘棠卻永遠繁茂,。

編輯:陳翠

責任編輯:余鳳

編審:吳山冠

0