元符三年(1100年),,宋哲宗駕崩,徽宗即位,,北宋政壇風(fēng)云變幻,。東坡居士蘇軾和山谷道人黃庭堅,,迎來了人生的轉(zhuǎn)機。然而,,蘇軾北歸途中病逝常州,,未能落葉歸根,;黃庭堅則自戎州啟程,赴青神探親訪友,,開啟了一段詩酒風(fēng)流的旅程,。

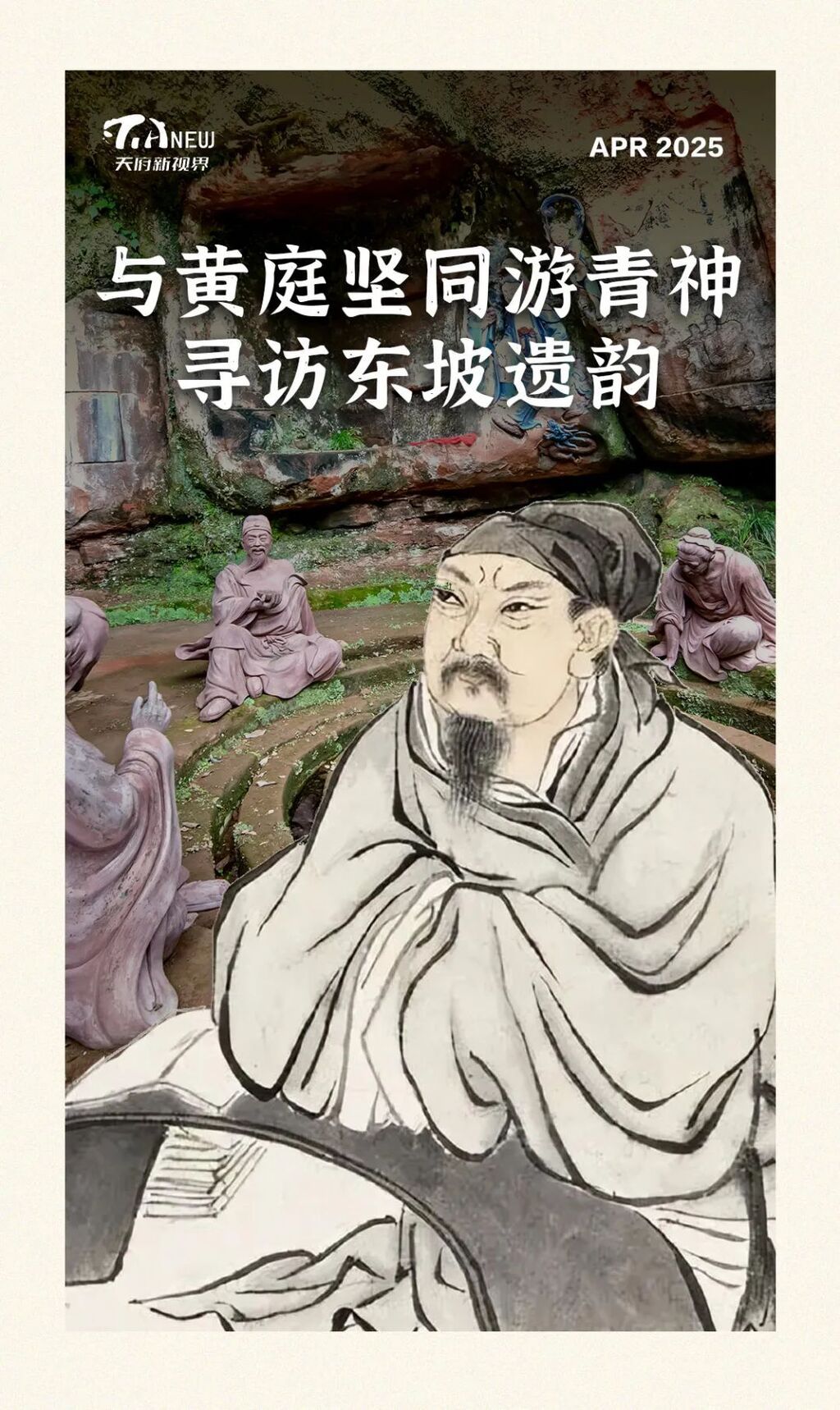

在青神,黃庭堅被中巖的青山秀水所吸引,,為士民的厚愛禮遇所感動,,揮毫潑墨,留下了眾多詩文與書法名篇,。細品這些寶藏,,時時處處隱現(xiàn)著東坡的印跡?;蛟S,,黃庭堅此行不僅為探親,更是一場對故友的深情追憶,。就讓我們與黃庭堅同游青神,,一起尋找東坡吧。

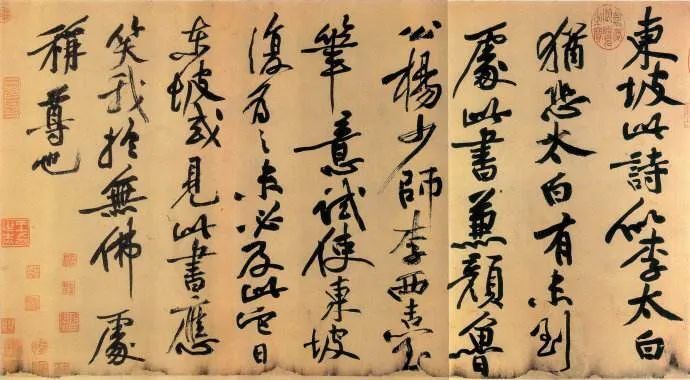

天下三大行書之一蘇軾的《黃州寒食詩帖》,,與黃庭堅為之所作的跋文,,堪稱文學(xué)與書法的“雙璧之合”。這對師徒摯友的絕世墨寶,,如今被珍藏于臺北故宮博物院,,而這件“蘇黃聯(lián)璧”的淵源,還要從蜀地青神說起,。

蘇軾一生宦海沉浮,,《黃州寒食詩帖》寫就后流落民間,。后為蜀州人張浩所得,,時任河南永安縣令的他與黃庭堅素有交誼,遂專程赴青神請黃庭堅題跋,。展開卷軸,,“自我來黃州,已過三寒食”的詩句躍入眼簾——這不是二十八年前東坡的手筆嗎,?當(dāng)年的寒食日,,東坡感慨“君門深九重,墳?zāi)乖谌f里”,;而此時的東坡,,才從海南踏上北歸之路不久,京城和故鄉(xiāng)依然遙不可及,。黃庭堅睹物思人,,潸然淚下,。

細品東坡筆墨,其尚意運筆的氣勢,、以情帶墨的氣韻,、開闔自如的氣度,令黃庭堅頻頻頷首,。那欹正交錯,、疏密相應(yīng)的章法,竟與中巖山道的景致暗合,。于是提筆寫道:“東坡此詩似李太白,,猶恐太白有未到處;此書兼顏魯公,、楊少師,、李西臺筆意。試使東坡復(fù)為之,,未必及此,。它日東坡或見此書,應(yīng)笑我于無佛處稱尊也,?!?/p>

寫好跋文,黃庭堅鄭重奉還書帖,,并與張浩相約:一定要去眉山,,代東坡拜謁父母之墓。

黃庭堅在青神時,,最鐘情于中巖,,尤其是那些與蘇軾有關(guān)的傳說。時任青神縣尉的表弟張祉曾向他講過蘇軾手書“喚魚池”的往事,,姑母張氏繪聲繪色地描述過蘇軾與王弗因喚魚聯(lián)姻的浪漫故事,,中巖寺僧人追憶過蘇軾在玉泉巖下烹茶寫詩的雅事,岷江上的船夫還會吟唱蘇軾所寫的“相望六十里,,共飲玻璃江”……

中巖地處青神城南,、岷江左岸,由上,、中,、下三巖組成,此地巖壑勝景不遜峨眉,,被范成大在《吳船錄》里贊為“西川林泉最佳處”,。中巖臨江而立,山勢險中帶緩,曲徑通幽,。茂林修竹間流泉飛瀑,,古寺梵唄中摩崖石刻迤邐,佛教造像錯落有致,,可謂是一步一景,,令黃庭堅流連忘返。

最吸引黃庭堅的,,是拾級而上時突然闖入眼簾的喚魚池,。潭深魚眾,奇妙的是有緣人在池邊擊掌,,魚兒便會躍出水面響應(yīng),。當(dāng)年蘇軾就是這里的“喚魚達人”,黃庭堅自然要效仿一番,。他反復(fù)擊掌,,但魚兒的反應(yīng)卻不太積極。于是“投齋余飯”,,將剩余齋飯投入潭中,,數(shù)百魚兒蜂擁而至,飽食方去,。后來陸游到此,,還創(chuàng)新出了“兩枝筇杖喚魚潭”的新花樣,成為又一道人文風(fēng)景,。

青神之行,,黃庭堅記錄最頻繁最詳細的是玉泉巖下烹茶賦詩。在中巖山的玉泉巖下,,有一泉眼生于石壁,,泉水甘冽,烹茶絕美,。黃庭堅每次漫游中巖,,總要跟文朋詩友和山寺僧侶在此汲泉烹茶,并效法蘭亭曲水流觴的雅舉,,在泉畔建造流杯池,。眾人緣池列坐,,池中水流九曲蜿蜒,,茶杯輕置于水上,順流浮行,,漂流到哪位雅士面前,,當(dāng)事人就取茶吟詩,風(fēng)雅有趣,。黃庭堅在這里寫下了《玉泉銘》:“玉泉坎坎,,來自重險……龍湫百泉,,莫與比甘……”盛贊此泉之甘甜,百泉莫及,,正如他與東坡的茶緣,,世間難尋。

東坡一生好茶,,曾言“從來佳茗似佳人”,;黃庭堅亦然,寫下《品令·茶詞》《滿庭芳·茶》來表達對茶的喜愛,。昔日,,黃庭堅有了好茶,就趕緊送給蘇軾,,而蘇軾獲得御賜的龍團鳳餅后,,也會等黃庭堅來了才打開分享。

如今,,朝云已散,,故人天涯。只有在這玉泉巖下,,那一脈為東坡烹過清茗的泉水,,還在源源不斷地流淌,為黃庭堅烹煎新茶,,讓后人遙想那一盞茶香里的知己情深,。?

供稿/新華文軒

撰文/海濱 攝影/范蕓溪

編輯:余鳳

責(zé)任編輯:陳翠

編審:韓鈺

0