在橫斷山脈的褶皺深處,,美姑河的濤聲與斧鑿之音交響千年。

崇山峻嶺之間,,一座座“人字形”斜坡瓦板房點(diǎn)綴在蒼翠的山腰間,。這些看似樸素的彝族傳統(tǒng)民居,實(shí)則暗藏玄機(jī)——無(wú)須一釘一鉚,,僅憑榫卯銜接的“穿斗式”結(jié)構(gòu),,歷經(jīng)百年風(fēng)雨依然巍然屹立,,靜靜訴說(shuō)著一個(gè)民族的歷史與智慧。這些建筑,,以“穿斗式”榫卯結(jié)構(gòu)為靈魂,,承載著獨(dú)特的文化與美學(xué)價(jià)值。

在傳承這門古老技藝的隊(duì)伍中,,阿西拉批宛如一顆明星,,用他一生的熱愛(ài)與執(zhí)著,守護(hù)和傳承著彝族傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝,,建造了一個(gè)個(gè)山間的木構(gòu)傳奇,。近日,第六批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人名單公布,,阿西拉批憑借在彝族傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝領(lǐng)域的卓越貢獻(xiàn)與深厚造詣,,榮列其中,這不僅是對(duì)他個(gè)人的高度認(rèn)可,,更意味著這門古老技藝迎來(lái)了新的發(fā)展契機(jī),。

溯源:木紋里的文明密碼

在中華民居建筑的“大花園”中,彝族傳統(tǒng)民居建筑獨(dú)具魅力,。

考古表明,,彝族傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝歷史悠久,早期融合“井干式”壁體與“干欄式”構(gòu)造,。秦漢之后,,抬梁式建筑文化逐漸影響西南夷地區(qū),特別是明,、清土司制度的推行,促進(jìn)了彝漢文化的交流,?!熬墒健苯Y(jié)構(gòu)逐漸被取代,“抬梁式”,、“穿斗式”結(jié)構(gòu)在彝區(qū)落地生根,。彝族“穿斗式”榫卯結(jié)構(gòu)建筑,正是在“井干式”基礎(chǔ)上,,融合多種建筑文化發(fā)展而來(lái),。歷史上,這種建筑主要分布于川,、滇,、黔、桂四省區(qū)的彝族民間,,現(xiàn)今主要分布在涼山州美姑縣以及周邊的雷波,、馬邊等地區(qū),。

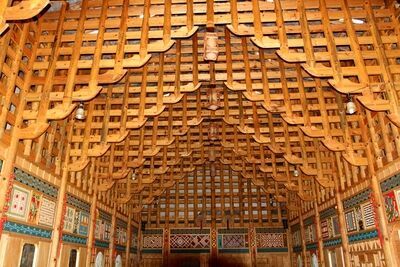

美姑縣為代表的“穿斗式”榫卯結(jié)構(gòu)建筑,工藝精湛,,民族風(fēng)格濃郁,,堪稱彝族傳統(tǒng)民居建筑典范。屋頂為“人字形”斜坡瓦板房,,墻壁多為土墻或磚墻,。室內(nèi)分上下兩層,上層穿枋層數(shù)豐富,,下層依次為主位,、客位、活動(dòng)區(qū)等區(qū)域,,以柱與板壁鑲嵌巧妙裝飾,。

彝族傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝獨(dú)特。工匠不依賴現(xiàn)代工具,,無(wú)施工圖紙,,也不用釘子或黏合劑。憑借心中“藍(lán)圖”與豐富經(jīng)驗(yàn),,純手工完成復(fù)雜流程,,工藝要求極高。選料時(shí)精心挑選圓木,、板材制作穿枋,、房柱等關(guān)鍵部件。加工利用斧,、鋸等工具,,組裝則按構(gòu)架規(guī)則調(diào)試各部件。

建筑裝飾集中在屋內(nèi)板壁,、屋檐等部位,,圖案有日、月,、花,、草及動(dòng)物等,兼具民族特色,、藝術(shù)性與實(shí)用性,。

彝族傳統(tǒng)建筑是民間“活歷史”上不可復(fù)制的雕塑,具多學(xué)科價(jià)值,,其復(fù)雜工藝,、獨(dú)特風(fēng)格與民族紋飾,對(duì)研究建筑史、工藝史意義重大,。它凝聚著彝族群眾的獨(dú)特認(rèn)知與情感,,在歷史發(fā)展中不斷吸納新內(nèi)容,對(duì)研究民族交往史價(jià)值非凡,,在推動(dòng)彝區(qū)文化旅游方面也有重要現(xiàn)實(shí)意義,。

傳承:在時(shí)光中堅(jiān)守

清晨的美姑縣拖木鄉(xiāng)木破洛村,,薄霧繚繞,。78歲的阿西拉批,明顯地老了,,歲月和陽(yáng)光雕刻的皺紋爬滿了他的臉頰,,那雙常年拿斧子、刨子等做木匠活的手布滿了老繭,,但他很愛(ài)笑,,面對(duì)徒弟們?cè)谛薹吭煳葜杏龅降膯?wèn)題,會(huì)不厭其煩,、細(xì)心地教導(dǎo),。

1947年出生在木破洛村的阿西拉批,自小就生活在建筑世家,,接受著彝族傳統(tǒng)建筑技藝的熏陶,。其爺爺阿西火爾是美姑縣拖木鄉(xiāng)、峨曲古一帶有名的建筑師,,曾經(jīng)主持建造過(guò)峨曲古,、拖木一帶的“穿斗式”建筑,在當(dāng)?shù)睾苡忻麣?。父親阿西依古,,師承爺爺,新中國(guó)成立以前經(jīng)常為峨曲古鄉(xiāng),、龍門鄉(xiāng)一帶的彝族群眾建造“穿斗式”結(jié)構(gòu)的建筑,,其主持建造的自居房屋堅(jiān)固牢靠,歷經(jīng)百年依然還在,。

“我15歲開(kāi)始跟著父親學(xué)藝,?!卑⑽骼貞?。

父親見(jiàn)拉批善于觀察、琢磨,,對(duì)木匠活領(lǐng)悟很快,,就開(kāi)始教他學(xué)習(xí)選材、削皮,、鋸形,、鑿孔,、制形等基本技術(shù)。1967年,,拉批20歲時(shí),,父親因病去世,他轉(zhuǎn)隨叔父學(xué)習(xí),。叔父非常喜歡拉批的鉆勁,,經(jīng)常將他帶在身邊。在建筑實(shí)踐中加以磨煉,,拉坡逐步掌握了制模,、雕刻、彩繪等技術(shù),,彝族建筑技藝突飛猛進(jìn),,25歲時(shí),已熟悉彝族“穿斗式”建筑的營(yíng)造技藝,,開(kāi)始獨(dú)立主持一些復(fù)雜的建筑了,。30歲時(shí),他已是美姑一帶著名的彝族建筑師了,。

1978年以后,,拉批的職業(yè)進(jìn)入大發(fā)展期,特別是彝區(qū)農(nóng)村的條件一年年好起來(lái),,建造“穿斗式”建筑日益受到歡迎,。

1986年,他主持修建了著名的涼山奴隸社會(huì)博物館彝族建筑部分,,這一作品讓他聲名大噪,。此后,他經(jīng)常到各地主持修建,,其建造的“穿斗式”建筑越來(lái)越多,,作品散布各地,2009年的美姑縣巴普鎮(zhèn)彝韻山莊,、2013年的馬邊縣楊河鄉(xiāng)彝族歷史博物館等,,都是他的代表作。憑借這些令人矚目的作品以及多年來(lái)對(duì)技藝的堅(jiān)持與創(chuàng)新,,2020年,,阿西拉批被美姑縣政府授予彝族建筑師稱號(hào)。同時(shí),,這些成績(jī)也為此次入選第六批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人積累了雄厚的實(shí)力,。

授徒:傳承的星火燎原

“我們家世代都是彝族建筑師,這門手藝是老祖宗留下來(lái)的智慧,,絕對(duì)不能在我手上失傳了,。”為了讓彝族傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝后繼有人,,阿西拉批很早就開(kāi)始收徒,,截至目前已授徒15人,徒弟中,,既有本家族的,,也有外姓徒弟。

阿西拉批授徒,,完全為公益類型,。在彝族的傳統(tǒng)習(xí)俗中,授徒只需一兩斤白酒,、一把面條,,不收任何學(xué)費(fèi)。學(xué)習(xí)期間,,徒弟的吃住都由師傅負(fù)責(zé),,彝歷新年時(shí),學(xué)徒只需背一半豬頭作為謝師禮,;若學(xué)徒家當(dāng)年不過(guò)年,,則無(wú)須背豬頭肉。

這些年,,阿西拉批手把手教徒弟,,不光教他們?cè)趺翠從绢^、搭框架,,還讓他們明白每道房梁,、每處裝飾圖案背后的歷史與民族文化。他說(shuō):“這帶徒弟就像點(diǎn)燈,,得讓這點(diǎn)火苗一代代亮下去,,這才是真正的‘活態(tài)傳承’,是給子孫后代留根,!”

在阿西拉批的悉心教授下,,他的15名徒弟中,如今已有多名能夠獨(dú)立建造彝族“穿斗式”榫卯結(jié)構(gòu)建筑,,有的徒弟還在傳統(tǒng)雕刻,、紋飾、結(jié)構(gòu)藝術(shù)等方面展現(xiàn)出卓越的才華,。

這些年來(lái),,阿西拉批不僅致力于培養(yǎng)傳承人才,還積極參與各類公益活動(dòng),,為保護(hù)和傳承彝族傳統(tǒng)建筑技藝貢獻(xiàn)力量,。他為美姑縣政府制作彝族傳統(tǒng)建筑模型以及涼山建州70周年慶典的模型,價(jià)值高達(dá)20萬(wàn)元,,卻只收取了材料費(fèi)用,。此外,他經(jīng)常參加縣政府組織的傳承人交流會(huì),,無(wú)償講授彝族建筑技藝,,將自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)分享給更多的人。

為了推動(dòng)彝族傳統(tǒng)建筑技藝的保護(hù),,阿西拉批多次向美姑縣委縣政府和當(dāng)?shù)匚幕块T呼吁,,強(qiáng)調(diào)保護(hù)彝族文化的重要性。他經(jīng)常在美姑的傳承人大會(huì)議上,,講授彝族建筑與文化,,多次被各級(jí)各部門表?yè)P(yáng)。此次入選國(guó)家級(jí)非遺傳承人,,無(wú)疑是對(duì)他過(guò)往貢獻(xiàn)的再次肯定,,也激勵(lì)著他在未來(lái)為技藝傳承做出更多努力。

展望:守護(hù)民族的瑰寶

如今,,阿西拉批雖已步入暮年,,但他對(duì)彝族傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝的熱情絲毫未減。在他的努力下,,這門古老的技藝得到了更廣泛的關(guān)注和認(rèn)可,。2023年10月31日,《國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目保護(hù)單位名單》公布,,彝族傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝(涼山彝族傳統(tǒng)民居營(yíng)造技藝)項(xiàng)目保護(hù)單位美姑縣文化館評(píng)估合格,,此次阿西拉批入選國(guó)家級(jí)非遺傳承人,更是為這門技藝的傳承注入了新的活力,。

然而,,阿西拉批也深知,傳承之路任重道遠(yuǎn),,核心技藝全憑口傳心授,,缺乏文字和圖示記錄,這給技藝的傳承帶來(lái)了一定的困難,。他希望能夠在有朝一日,,與相關(guān)部門合作,為后人留下彝族傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝的圖文資料,。同時(shí),,他也期待政府能夠加大對(duì)這門技藝的支持力度,,提供更多的資源和平臺(tái),讓彝族傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝在新時(shí)代煥發(fā)出新的生機(jī)與活力,。

夕陽(yáng)西下,,美姑的山坡上,又一座新宅即將上梁,。在房屋每一處榫卯的銜接中,,每一道雕刻的紋理里,彝族傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝這門古老的技藝,,鐫刻著彝族群眾的智慧與情感,,在歷史的長(zhǎng)河中熠熠生輝。而阿西拉批站在這條長(zhǎng)河里,,堅(jiān)定地守護(hù)并傳承著這門技藝,,更傳承著民族精神與文化。

編輯:金艷

責(zé)任編輯:冉華陽(yáng)

編審:韓鈺

0