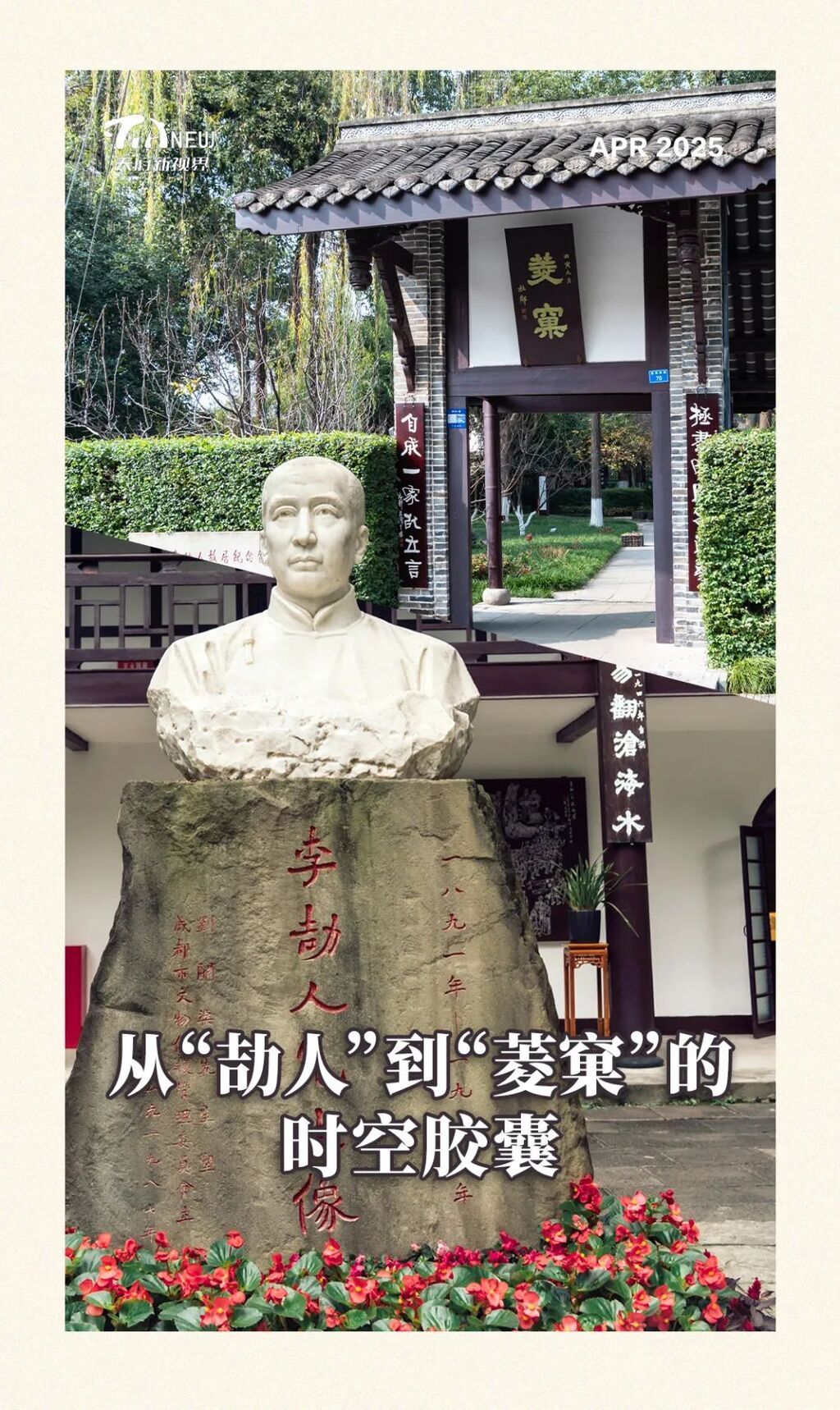

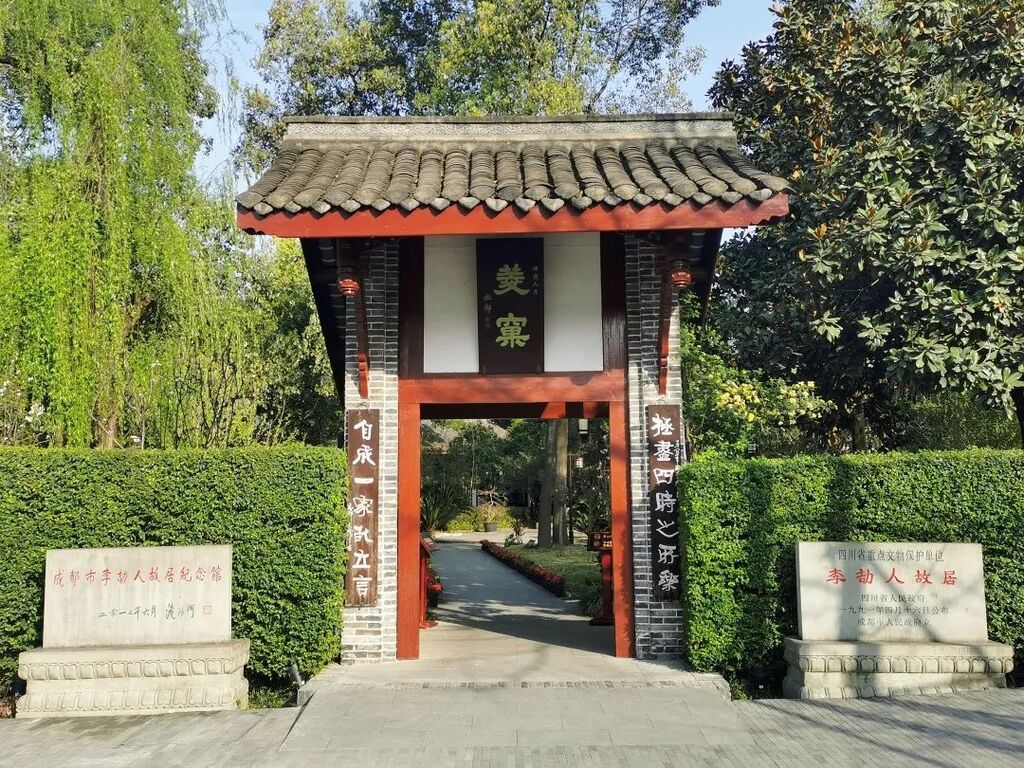

位于成都東郊獅子山麓菱角堰畔的“菱窠”,,猶如一枚文化琥珀,,凝固著中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)巨匠李劼人一段珍貴的生命時(shí)光。李劼人曾在此居住23年,,這也是他創(chuàng)作和修改“大河三部曲”《死水微瀾》《暴風(fēng)雨前》和《大波》的地方,。

這座始建于1938年的川西民居,,不僅是四川省最早對(duì)公眾開(kāi)放的現(xiàn)代作家故居,也是成都主城區(qū)唯一完整保存的近現(xiàn)代文化名人故居,。

這是在戰(zhàn)火中誕生的茅檐方舟,。

1939年春,為躲避日軍轟炸,,李劼人及家人從成都市區(qū)疏散至郊外沙河堡鄉(xiāng)間,,在菱角堰邊修建了一座泥墻茅屋,并命名為“菱窠”,,自此成為蜀地文脈的諾亞方舟,。?

?

“自八世祖入川,李家終于有了自己的屋檐,?!崩顒氯斯P下的自嘲,能掩知識(shí)分子的傲骨,。以“菱窠”為名,,取意《爾雅》中“草木之棲”,卻暗藏鋒芒——菱角多刺卻能出水亭亭,,恰似他在《大波》中描寫(xiě)的袍哥江湖:市井里藏著風(fēng)雷,,溫婉中帶著鋒棱。

在現(xiàn)代文學(xué)作品中,,“菱窠”象征一種艱苦的生活狀態(tài)或某些特定的生存環(huán)境,,這在李劼人作品中也有所體現(xiàn),。被譽(yù)為“小說(shuō)的近代史”的《死水微瀾》《暴風(fēng)雨前》《大波》三部曲,是一部描繪巴蜀民俗的生動(dòng)史詩(shī),。李劼人憑借人類(lèi)學(xué)家的敏銳觀察力,,細(xì)致記錄了青羊?qū)m廟會(huì)的人聲鼎沸、茶館竹椅上的袍哥暗語(yǔ),,以及婚嫁儀典中的禮俗密碼,。更為難得的是,他在《說(shuō)成都》等散文中開(kāi)創(chuàng)了近代文學(xué)史上“非虛構(gòu)寫(xiě)作”的先河,,對(duì)老城墻的磚石紋理,、麻婆豆腐的烹飪火候、潼川豆豉的發(fā)酵工藝進(jìn)行了詳盡的文本記錄,,為城市保存了鮮活的文明印記,。

李劼人的生命軌跡,是一部行走的巴蜀近代史,。

他以筆為劍,,劈開(kāi)時(shí)代迷霧。23歲主持《川報(bào)》痛陳時(shí)弊,,28歲遠(yuǎn)渡法蘭西研習(xí)文學(xué),,歸國(guó)后竟在指揮棒、炒勺與鋼筆間自如切換——上午在大學(xué)講授法國(guó)文學(xué)史,,午后在“小雅軒”餐館顛勺創(chuàng)新川菜,,深夜伏案創(chuàng)作“大河三部曲”。

他淬火成鋼,,激蕩時(shí)代印記,。曾擔(dān)任《四川群報(bào)》主筆,、編輯,,《川報(bào)》總編輯,,后赴法國(guó)留學(xué),;又毅然辭去大學(xué)教授職務(wù),,回歸家庭經(jīng)營(yíng)飯館,;再后來(lái)轉(zhuǎn)而投身實(shí)業(yè),,出任重慶民生機(jī)器修理廠廠長(zhǎng),,踐行“實(shí)業(yè)救國(guó)”的理想,;最后步入政壇,,擔(dān)任成都市副市長(zhǎng)……用現(xiàn)在的話來(lái)說(shuō),李劼人絕對(duì)是一個(gè)多才多藝的“跨界”達(dá)人,。

他以墨為鋒,,書(shū)寫(xiě)廣闊蜀地。20世紀(jì)50年代,李劼人曾任成都市分管文化和城市建設(shè)的副市長(zhǎng),,在規(guī)劃人民南路時(shí),,這位曾漫步于香榭麗舍大道的副市長(zhǎng),創(chuàng)造性地提出了“十公里中軸線”的構(gòu)想:北接火車(chē)北站,,南延至成昆鐵路起點(diǎn)車(chē)站,,兩側(cè)預(yù)留了廣闊的發(fā)展空間。經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀(jì)的變遷,,今天的天府廣場(chǎng)都市盛景,,正是當(dāng)年藍(lán)圖的現(xiàn)實(shí)映射。

文脈可以二次生長(zhǎng),。

如果想知道李劼人讀過(guò)的書(shū)賞過(guò)的畫(huà),,了解他的精神路線圖,還需走出沙河堡,,走進(jìn)四川省圖書(shū)館“二李”文庫(kù)的李劼人專(zhuān)藏。

李劼人1907年考入四川高等學(xué)堂分設(shè)中學(xué),,入讀了璀璨光華的“明星班”,。這個(gè)班級(jí)走出了包括著名作家郭沫若、音樂(lè)家王光祈,、歷史學(xué)家蒙文通,、數(shù)學(xué)家魏時(shí)珍和生物學(xué)家周太玄等,其中不少人都與李劼人有密切交往,。1919年,,李劼人到法國(guó)留學(xué),正是因?yàn)橹芴难?qǐng),。李劼人開(kāi)始了對(duì)法國(guó)文學(xué)的深入和系統(tǒng)研究,,翻譯了大量作品,包括《包法利夫人》等產(chǎn)生重要影響的經(jīng)典之作,。

1962年李劼人辭世后,,他的夫人楊叔捃及子女遵其遺囑,將他畢生收藏的古籍,、字畫(huà)等捐贈(zèng)國(guó)家,。書(shū)籍部分由四川省圖書(shū)館接收,并與另一位四川文化名人李一氓的捐贈(zèng),,合建“李劼人,、李一氓文庫(kù)”,簡(jiǎn)稱(chēng)“二李”文庫(kù),。

這批珍寶,,有明刻本《唐類(lèi)函》《醫(yī)說(shuō)》《楚山和尚語(yǔ)錄》《涇野先生文集》和乾隆本等數(shù)種珍善版本,也不乏珍貴稀有典籍,如抄本《欽定東華錄》《有明歷科鼎元錄》《圣教入川記》,,尊經(jīng)書(shū)院刊行《四史》,,日本刻本《歐陽(yáng)文忠詩(shī)集》《蘇韓詩(shī)合鈔》等。

菱角堰的水波依舊蕩漾著1938年的月光,,而那座川西院落,,早已成為丈量文學(xué)的一個(gè)文化坐標(biāo)——從這里出發(fā),向西可抵法蘭西的文學(xué)沙龍,,向東能至盛唐的詩(shī)歌原鄉(xiāng),,而根系,永遠(yuǎn)深扎在蜀地的煙火褶皺里,。

?

本期話題

你讀過(guò)李劼人的哪些經(jīng)典作品,?評(píng)論區(qū)聊一聊~

?

撰文/張杰 吳德玉

編輯/ 梁慶 責(zé)編/謝夢(mèng)?馬艷琳?審核/姜明

編輯:馮方湲

責(zé)任編輯:金艷

編審:韓鈺

0