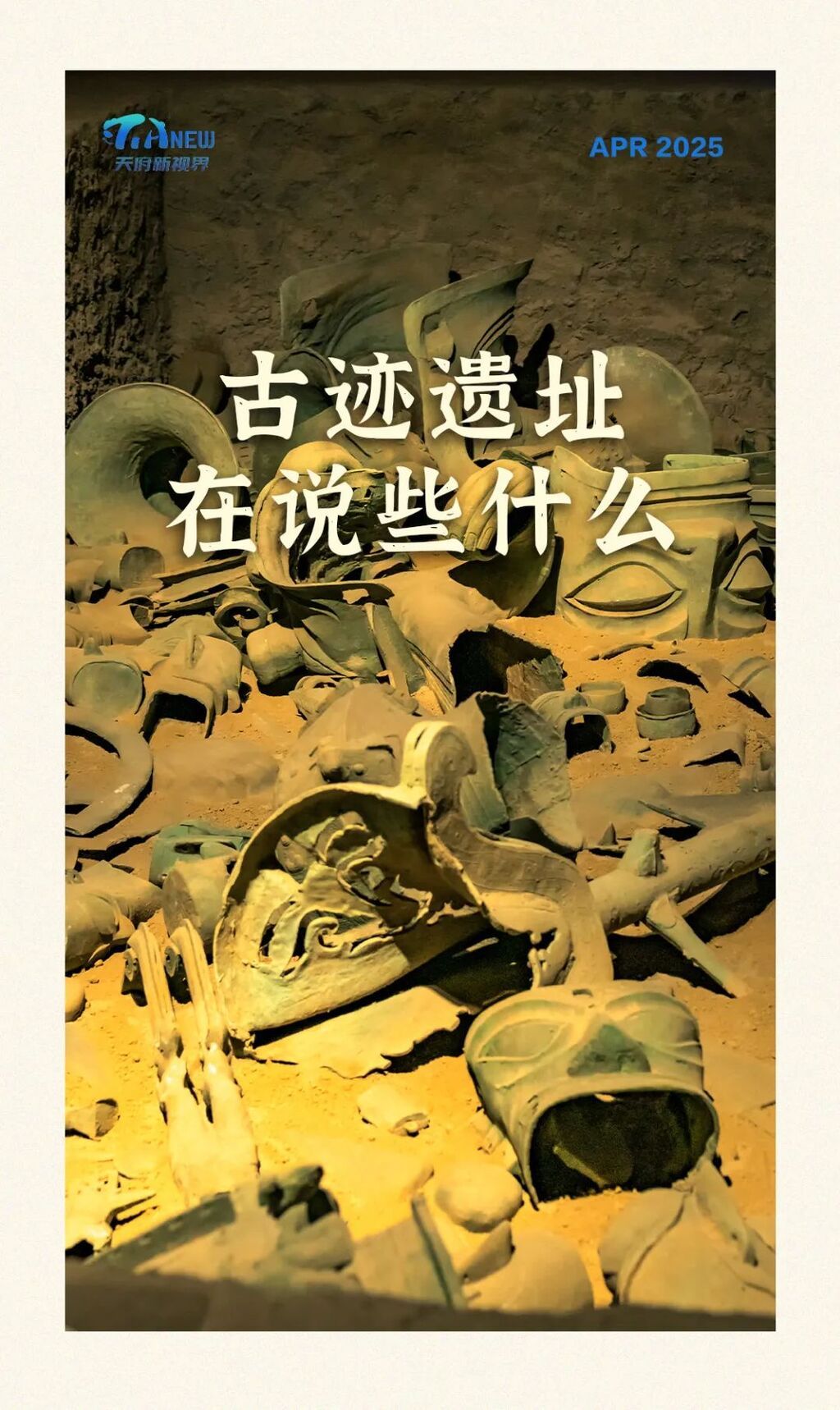

當我們走進古跡遺址時,,我們在關注些什么,?

今天是第42個國際古跡遺址日,。在這個以古跡和遺址命名的特別日子里,,“守護三星堆—金沙遺址”主題活動正在三星堆博物館,、三星堆遺址區(qū),、成都金沙遺址博物館,、成都博物館、寶墩遺址博物館等地精彩上演,。

這些古跡與遺址,,如同散落大地上的說書人,向每一位走近它的人,,講述起自己值得被銘記的故事,。它們的故事,或許也正刷新著我們對古跡遺址之于當下的認知,。

61年前,,一群歷史古跡建筑師及技師在古城威尼斯,以“憲章”的形式,,明確回答了為什么要保護,、保護什么、怎么保護等一系列問題,,奠定了國際文化遺產(chǎn)保護的理論基礎和實踐準則,,成為遺產(chǎn)保護修復領域的綱領性文件。1965年,,國際古跡遺址理事會應運而生,,并且在此后的世界文化遺產(chǎn)評估中,肩負了重要的職責,。

1983年11月,,聯(lián)合國教科文組織通過4月18日為“國際古跡遺址日”。

“國際古跡遺址日”,,是文化遺產(chǎn)領域的大型主題日的序章,與接踵而至的“國際博物館日”“文化和自然遺產(chǎn)日”,,組成了文化保護和傳承的“節(jié)日季”,。那么,為什么要大力保護古跡遺址,,甚至要為它設立一個專門的“節(jié)日”,?

古跡遺址凝聚著古老的智慧,保護古跡遺址就是保護人類的傳承,。四川寶墩遺址的稻田和土灶,,見證了成都平原的第一縷炊煙;山西陶寺遺址,,記錄了中國“最初的模樣”,,揭示了中華文明的早期形態(tài);而遠在非洲大陸坦桑尼亞的奧杜威峽谷,,則是人類第一次使用石制工具的地方,。

保護古跡遺址,,不僅是為了解已經(jīng)消逝的過去,更是為了保住續(xù)寫未來的火種,。建堰2200多年的都江堰水利工程,,至今仍舊能給予工程師們在水利建設上的啟示;良渚末期的海岸帶水澇災害發(fā)展過程,,也可以為當前的海岸帶管理提供經(jīng)驗教訓,。

古跡遺址曾是歷史親歷者,而隨著光陰流轉,,它們又成為面向今人的歷史講述者,。國際古跡遺址日,當我們在關注身邊的古跡遺址時,,也將目光投向了歷史的幽深與燦爛,。

第42個國際古跡遺址日來臨前后,透過“守護三星堆—金沙遺址”主題活動,,觀眾得以窺見古蜀文明的瑰麗與神秘,,見證文化遺產(chǎn)傳承與保護步履不停。

它帶人們走進遺址,,凝望著最初的凝望,,探尋古蜀人的生活與創(chuàng)造。從西南一隅的發(fā)展到匯入中華文明大家庭,,要觸摸文明的波瀾,,就要走進現(xiàn)場、親近遺址,?!叭嵌选鹕尺z址文化遺產(chǎn)大講堂”進校園、進社區(qū)活動等,,邀請人們走進祭祀?yún)^(qū),、宮殿區(qū)等第一現(xiàn)場,用模擬考古等形式,,親觸“文物”,。在這里,人們可以切身感受,,三星堆既有與中原夏商王朝類似的青銅尊,、青銅罍、玉戈等禮制表達體系,,又有獨特的金杖,、青銅神樹、青銅神像等神權表達體系,。在一次次走進和親近的過程中,,人們看見文明的榮光,,也驚嘆保護、傳承與發(fā)展的匠心,。

它帶人們從遺址出發(fā),,追尋著最初的追尋,尋覓青銅時代的古蜀文明芳華,。鏈接遠去的時光,,叩問文明的心跳,當天宣布的三星堆—金沙遺址守護者招募計劃,、微公益倡議書等,,用直播、講座等多元方式,,帶人們從這里出發(fā),,回溯古蜀的興與盛、枯與榮,,體味鐫刻于我們血脈中的文明傳承,。古跡遺址無法輕易移動,但通過創(chuàng)新技術與形式,,卻能讓古蜀文明觸達更遠的遠方,。當古跡遺址不再是一個遙遠的名稱與符號,它們才真正成為這片土地上人們文化自信的源泉,,成為人們熱衷于繼承與傳唱的文明弦歌,。

三星堆博物館展廳 圖據(jù)三星堆博物館

古跡遺址,經(jīng)過漫漫時光的沉淀,,以實物的方式,,向后來的人們廓清歷史的迷霧,還原時代的風貌,。當轟轟烈烈的考古發(fā)掘過后,,古跡遺址并沒有退出舞臺,它們以全新的方式與形態(tài),,延續(xù)著自己的使命。

面向未來的古跡遺址保護,,應摒棄單打獨斗的思想,,形成連貫敘事。遺址看似單個存在,,但又總能在文明的脈絡中被串聯(lián)成線,,帶領我們重回那個滿天星斗的燦爛年代:從石器時代到鐵器時代、從制鹽釀酒到畫棟雕梁,、從個性的發(fā)展到共性的昭彰……單看三星堆遺址的出土文物,,或許會感覺過于“另類”,,但當你看遍大江南北的眾多遺址及其出土文物時,卻能夠從器物形制與紋飾細節(jié)中,,看到古蜀文明與中原文明的密切聯(lián)系,。在中華文明的大脈絡中看古蜀,你不再只是著眼于神秘瑰麗,,而多了一分“對其本國已往歷史之溫情與敬意”(歷史學家錢穆語),。

面向未來的古跡遺址保護,也應該打破封閉的圍墻,,讓古跡遺址可以更貼近生活,。古跡遺址的價值感,來自堆疊其上的歷史信息,;古跡遺址的生命力,,卻在于與當下人生活的關聯(lián):在成都人來人往的春熙路上,一座玻璃覆蓋的古跡廣場,,為錦官城的千年繁華提供了歷史明證,;在安岳的田間地頭,隱于樹木與田地間的石窟藝術,,講述著一方百姓生活中的煙火與信仰,;離堆公園、犍為文廟,、敘永春秋祠,,則早已參與到當?shù)厝巳粘I畹乃茉熘校烤毶⒉?、喝茶賞花,,古與今在日常點滴里緊密交融。

4月16日,,“走進金沙遺址 感知古蜀文明”主題活動現(xiàn)場 圖據(jù)成都文物考古研究院?

古跡遺址屬于久遠的過去,,也屬于鮮活的當下。讓古跡遺產(chǎn)“活起來”,,不僅僅是在銘記一段歷史,,更是在為當下開辟一種兼具文化深度與文明厚度的生活方式。

編輯:陳翠

責任編輯:余鳳

編審:張宏彥

0