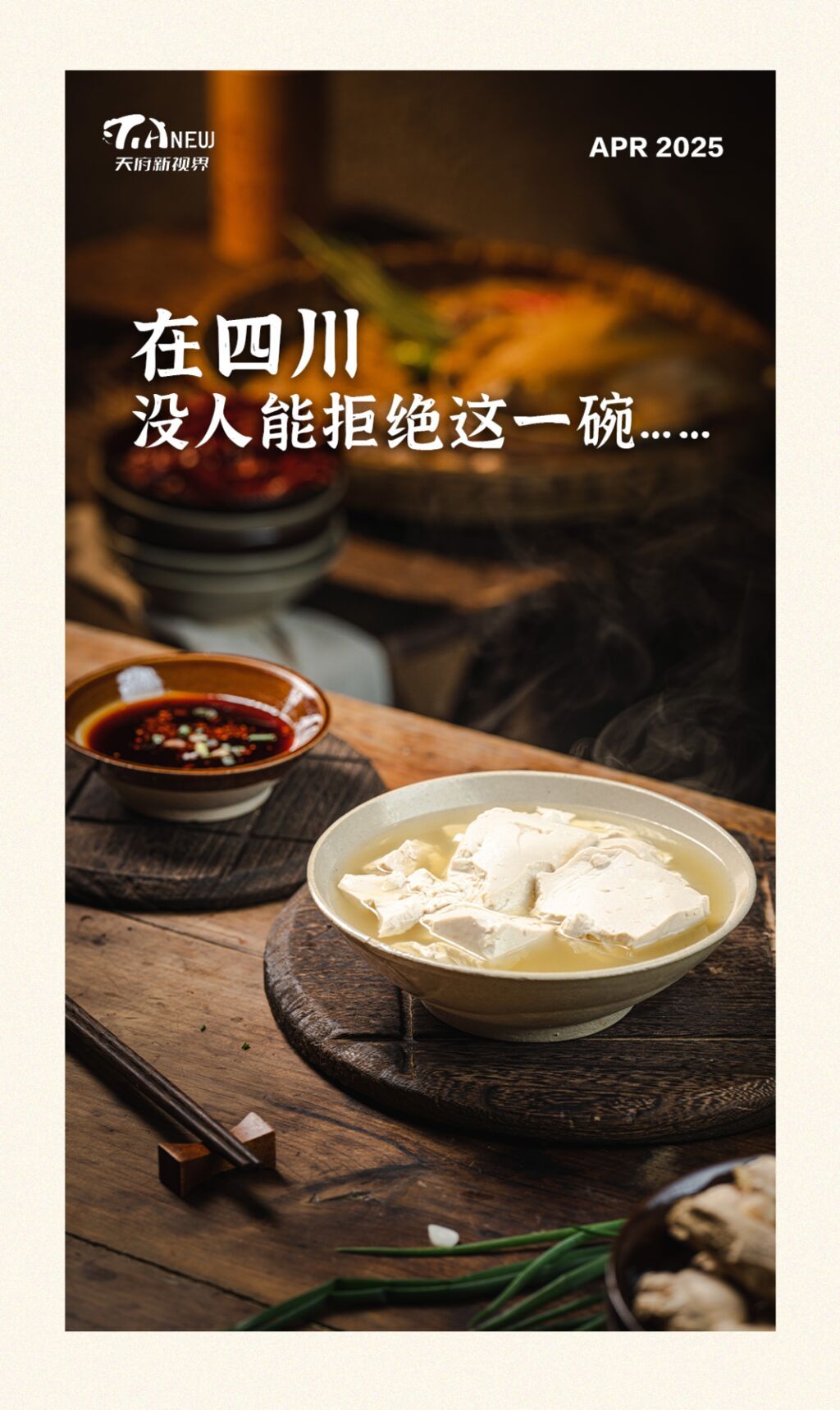

“浸豆磨漿,,巖鹽點(diǎn)之成乳,曰豆花;用粗布裹作方塊,,曰豆腐?!币远够ㄗ麸?,川南自貢富順盛行。

而今,富順人外出回到家鄉(xiāng),,第一餐必吃豆花飯,。就連看完自貢燈會(huì)的游客,很多也會(huì)專程驅(qū)車前往富順,,只為這一口地道的豆花飯,,讓味蕾感受川南風(fēng)味。

【一】

我國(guó)“豆腐之法,,始于漢淮南王劉安”,。豆腐在四川地區(qū)出現(xiàn)較晚,宋代才普遍流行,,叫法不一,,當(dāng)時(shí)不叫豆腐叫“黎祁”。直到民國(guó)時(shí)期,,渠縣一帶人仍然叫豆腐為“干濕黎祁”,。“豆花”一詞在四川文獻(xiàn)中最早見(jiàn)于清代德陽(yáng)文人李調(diào)元的《豆腐四首》,。關(guān)于富順豆花的起源,,究竟是本土獨(dú)創(chuàng)還是外來(lái)引進(jìn),現(xiàn)已難以考證,。

富順豆花的興盛有其得天獨(dú)厚的自然條件:富順地處沱江中下游,,盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)黃豆,鄰近的隆昌縣出產(chǎn)優(yōu)質(zhì)青石石磨,,古鹽都的鹽鹵資源提供了理想的凝固劑,,再加上川南地區(qū)優(yōu)質(zhì)的泉水,共同造就了富順豆花的獨(dú)特風(fēng)味,。

人文因素同樣功不可沒(méi),。作為“才子之鄉(xiāng)”,富順在清代“川鹽濟(jì)楚”和抗戰(zhàn)時(shí)期川鹽“增產(chǎn)加運(yùn)”的背景下,,吸引了全國(guó)各地的有志之士攜帶大量資金,、技術(shù)、管理,、文化移民到此,,他們也帶來(lái)了淮揚(yáng)一帶的豆腐文化,豐富了富順的飲食文化,,形成了深厚的豆花飲食文化基礎(chǔ),。富順作為川南重要水碼頭,碼頭搬運(yùn)工,、水手等重體力勞動(dòng)者,,早上不吃上兩三碗價(jià)廉物美、營(yíng)養(yǎng)豐富的豆花飯,能干一上午繁重的體力活嗎,?這大約就是富順人喜歡早上吃豆花飯的原因吧,。

如今,富順豆花文化得到進(jìn)一步弘揚(yáng),,自2002年首屆豆花文化旅游節(jié)舉辦以來(lái),,到2024年已成功舉辦8屆。2007年3月,,富順豆花制作工藝更是被列入四川省首批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,。

【二】

在富順,十元左右就能吃上豆花飯“三件套”——豆花,、蘸水,、米飯。這看似簡(jiǎn)單的搭配,,卻藏著一些講究:豆花要鹵水點(diǎn)的,,最能去腥增香;蘸水要“麻辣鮮香甘”復(fù)合味的,,這才符合川人“好辛香”“尚滋味”的標(biāo)準(zhǔn),;飯要瀝米甑子飯,顆顆分明才與素雅的豆花相配,。做到了這三點(diǎn),,才是正宗的富順豆花飯。

富順豆花,,“滾,、嫩、綿,、白”適中,。“滾”要熱而不燙,,“嫩”要筷子夾得起,,“綿”要有韌性不木,“白”得如雪般純凈,。為了這四點(diǎn),,從選豆到點(diǎn)鹵要把好五道關(guān):黑豆霉豆不能要,泡豆時(shí)間看季節(jié),,磨漿細(xì)度要適中,,燒漿不能糊,點(diǎn)鹵更要拿捏好濃度和速度——窖水呷著清,、香,、甘,、爽才算到位,。

豆花蘸水的門(mén)道更深,。辣椒是手工舂的“糍粑海椒”,配上芝麻,、炒花生米,、南瓜仁增香;醬油要用二十多種香料熬制,;上桌時(shí)還要拌上川南特有的魚(yú)香絲,、蔥花。這樣制成的蘸水,,辣而不燥,,麻而不澀。

吃時(shí),,把豆花擱在米飯上,,蘸水夾來(lái)放在豆花上,三者同時(shí)入口,。瀝米飯的米香,、豆花的豆脂香、蘸水的麻辣香,,“三香”復(fù)合,,渾身立時(shí)舒坦起來(lái)。

【三】

1943年寒冬臘月,,富順縣城東門(mén)口碼頭飄起了一縷豆花香,。劉錫祿在這里開(kāi)起了一家豆花店,幾十年如一日地琢磨著豆花和蘸水的制作門(mén)道,。

時(shí)間來(lái)到1985年,,70歲的劉錫祿將畢生研制的豆花蘸水配方獻(xiàn)出,富順縣城郊區(qū)農(nóng)機(jī)站成立了富順美樂(lè)香辣醬廠,,在劉錫祿豆花蘸水基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)出“美樂(lè)”香辣醬,。僅僅一年后,就通過(guò)省級(jí)鑒定,,入選四川省首批“星火計(jì)劃”,。

2013年9月,富順豆花蘸水被納入國(guó)家地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù),。從一碗豆花,、一碟蘸水到億元產(chǎn)業(yè),富順豆花書(shū)寫(xiě)的不只是美味傳奇,,更是一段傳統(tǒng)技藝與現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)融合的精彩故事,。

編輯:金艷

責(zé)任編輯:冉華陽(yáng)

編審:喻佳

0