在“老外”眼中,,中餐最“黑暗”的料理,,非皮蛋莫屬,軟嘰嘰,、黑乎乎,,外面還包著一層土,要吃下去,,還真得做點心理建設,。在“老內”眼中,也有一種蛋,,除了南京人吃得津津有味,,其他人也很難接受,這種“地區(qū)限定美食”,,叫做毛蛋,。

那么,把皮蛋和毛蛋組合在一起,“皮毛蛋”究竟是什么,?它是好吃呢,,還是好玩呢?

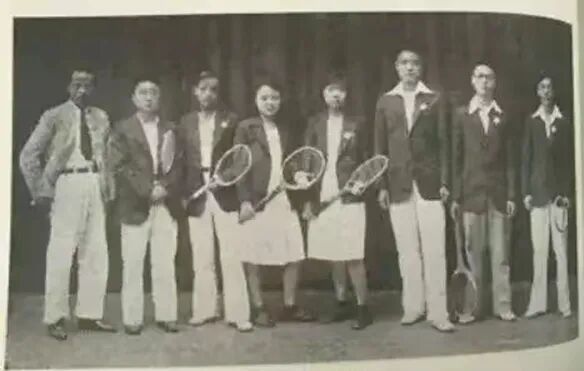

其實“皮毛蛋”不是蛋,,而是網球的別稱,。100年前,在成都華西壩,,一群“老外”把這項當時歐美最流行的運動帶到了成都,。

那個時候,網球剛剛經歷了一場“重生”,。1873年,,英國人溫菲爾德將早期的網球打法加以改進,迅速風靡了世界,。很快,,時髦的成都人也趕上了這波熱潮。

一時間,,從沒見過網球的成都人不知如何稱呼,,便根據它的形狀和特點,給它取了個接地氣的名字——“皮毛蛋”,。

新奇的耍事讓愛看稀奇的成都人欲罷不能,,有空就會到華西壩去看打“皮毛蛋”。也有人不理解為啥兩個人要隔著網子打球,。一則關于成都人看打“皮毛蛋”的笑話流傳甚廣:一位老先生看見兩個汗流浹背的外國人,,隔著網子氣喘吁吁地擊打一個小球,感到非常不解:“如果必須一直把球從一邊打到另一邊的話,,這些洋人為什么不雇用苦力在網邊來回拍打呢,?”

年輕小伙子們平時沒事的時候,就三五人邀約一起,,到華西壩看女學生們打“皮毛蛋”,,看的時候還要打賭。賭資也極具成都特色:大學路上開了成都第一家蛋烘糕店,,賭輸?shù)恼堎€贏的吃上三五個蛋烘糕,,把肚子也填飽了,精神和身體獲得雙重滿足,。

當時的華西壩儼然成為了全成都最“潮”的地點,。在這里,成都人第一次看到有人騎洋馬兒(自行車),,第一次看到女學生“洗澡(成都人喜歡稱游泳為洗澡)”,,第一次看到有人踢皮球,,第一次看到有人打“皮毛蛋”。這一切對于當時的成都人來說簡直是大開眼界,。

相比于其他運動,,網球的裝備也是最先進的:球拍得是木框的,然后用牛筋和羊腸子編成拍面,;網球服跟溫布爾登網球賽一樣,,上身著白色上衣,下身是白色過膝裙褲,。一開始,網球服和裝備還是外籍教師從國外帶來的,,但到了上世紀三四十年代就有了本土的裝備,。國產“回力”牌網球鞋在當時異軍突起。

在當時,,如果有哪個學生擁有一雙“回力”牌白色網球鞋,,走路都有風。因為稀少,,學生都非常愛惜,,經常一打完比賽就脫下來換成便鞋,但稍微不注意,,就會被人順手牽羊,,因此好多人脫下鞋子后就像寶貝一樣抱在胸前。白色的鞋子臟了以后,,回家還要打整,,洗滌之后在半干時用白色的粉筆涂色,力求鞋子干了之后能夠恢復成純白色,。

成都人愛打“皮毛蛋”到什么程度,?早在上世紀30年代,成都的網球場就已經超過了50塊,。除了華西協(xié)合大學的校園,,城東的四圣祠、科甲巷附近的壩壩頭,,都建了網球場,。

愛逛公園愛喝茶的成都人,把網球場也搬進了公園,。1924年,,著名實業(yè)家盧作孚對少城公園的體育設施進行整修,建立公共體育場,,修建了兩塊沙地網球場,。

四川網球界知名人士鄭祖駒在《成都文史資料選編·蓉城雜俎卷》一書中回憶說,,當時他們每天在少城公園練球,不斷角逐奔馳,,陶醉于公園綠樹參天,、荷花飄香、御河環(huán)抱,、碑亭翼立的園林風光之中,,雖然揮汗如雨,也無疲憊之感,。

成都之外,,“皮毛蛋”亦有跡可循。四川資中重龍山君子泉旁,,雖然1928年修建的網球場已蕩然無存,,但“球場”二字的摩崖石刻仍舊清晰可辨。

球場“起堆堆”培育出了不少高手,。從四川走出的溫嶺是第一代“網球王子”,;在網球還只是奧運會表演項目時就曾參賽的李德鵬,是成都人,;代表中國首次在四大滿貫賽上奪冠的女雙選手鄭潔和晏紫,,也是成都人。

歷經百年,,最潮的運動已經從“皮毛蛋”換成了“滑板”“街舞”,,但是四川人追趕潮流、愛耍的特質仍舊沒變,。

撰文/閆雯雯

編輯:余鳳

責任編輯:陳翠

編審:吳山冠

0